您当前的位置:检测资讯 > 科研开发

嘉峪检测网 2025-09-25 22:46

“已经5年了,资金花掉了几千万美金,产品还停在临床中期。”这是某心血管创新器械公司创始人对外部投资人的无奈坦白。原本计划3年完成的研发,因为临床招募困难、设计多次迭代、监管要求不断增加,项目一路延期,团队已经陷入“骑虎难下”的局面。

心血管器械是医疗器械里最具创新活力的赛道之一:支架、瓣膜、导管、封堵器……每一个产品类别背后都有庞大的市场和强烈的临床需求。但与此同时,失败的故事也比比皆是:

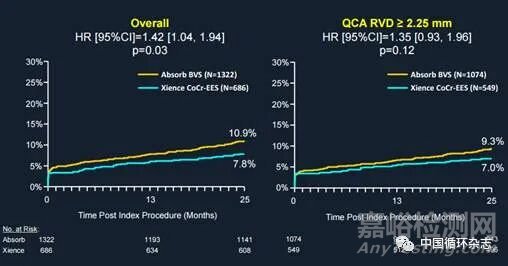

部分可降解支架投入10年,最终因长期随访不理想被市场淘汰;

某瓣膜产品在动物实验阶段表现良好,却在大规模临床试验中暴露出并发症风险,被迫终止;

有的创新导管技术原理上可行,但因为工艺难以实现,量产阶段屡屡失败。

为什么心血管器械研发这么难?

# 心血管器械的特殊性:远比动画复杂

在医学会议上,我们常常看到公司制作的演示动画:一根导丝顺畅进入血管,支架轻轻一推便准确释放,瓣膜像折叠伞一样顺利展开……看起来简单直观,甚至比修一段水管还要轻松。

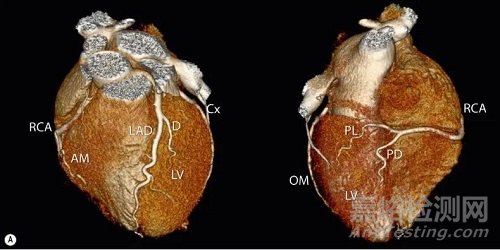

但真实的人体心血管系统,远比想象复杂

血管极细:冠状动脉直径仅 3–4 毫米,远端不足 2 毫米。

路径曲折:血管伴随心脏跳动不断扭曲,常有分叉、钙化或扭曲狭窄。

瓣膜差异大:主动脉瓣直径 18–25 毫米,但钙化分布差异可导致瓣环周长变化超过20%,直接影响器械锚定设计。

血流动力学严苛:心脏每分钟 60–100 次搏动,血液流速达0.2-0.4 米/秒,血液高速冲击器械表面,任何边角设计不当都可能导致血栓或瓣膜反流,器械表面若存在0.1 毫米的粗糙边缘,血栓形成风险可增加 3 倍以上。

工艺与材料的挑战同样巨大

镍钛合金支架需超高精度激光切割,壁厚仅 100 微米左右,比头发丝还细,切割后需通过电化学钝化去除表面毛刺,材料去除量不足5% 时可能导致腐蚀风险增加。

▲超快飞秒激光切割镍钛取栓支架

涂层聚合物要在超薄层级实现药物稳定释放,同时避免脱落。

导管既要足够柔软以通过弯曲血管,又要具备推送力和扭矩传递,常常需要多层复合材料和特殊编织工艺。

临床操作更是复杂

医生要从股动脉或桡动脉穿刺,沿着一米多长的血管路径把器械送到病变处;

影像引导下,血管和器械影像重叠模糊,定位误差哪怕只有 1–2 毫米,也可能造成灾难性后果。

这就是心血管器械研发的现实:在动画里,流程可以简化为几步操作;而在真实患者体内,每一个细节都可能是巨大挑战。

# 强监管:最高风险类别的重重关卡

心血管器械大多数属于最高风险的III类器械。

在美国,需要 FDA IDE 临床试验的支持;

在欧盟,MDR 要求更严格的临床证据和上市后随访;

在中国,注册临床同样要求覆盖多中心和长期随访。

从支架的镍钛合金成分,到药物涂层聚合物的释放曲线,每一个细节都要有充分的验证数据。对研发团队而言,意味着不仅要把产品做出来,还要证明它在各种极端情况下都是安全可靠的。

# 长周期:动辄五到十年的研发路

研发1款心血管植入器械,通常要经历:

1–2 年的概念和原型验证;

2–3 年的临床试验,部分产品还要跨越千人规模;

1–2 年的注册与审评;

上市后还需持续多年的随访。

一个经导管主动脉瓣(TAVR)早期项目或复杂创新产品,从概念到全球上市,往往是十年起步。近年来,随着3D 打印技术(如美敦力 Evolut FX 的个性化瓣膜)和 AI 辅助设计(如联影智能 HeartNav 系统)的应用,新一代 TAVR 研发周期已缩短至 6-8 年。

# 跨学科:医学、工程与法规的交织

▲第二十届中国心脏大会-上市前医疗器械临床试验法规、设计及评价论坛在北京成功召开

一个小小的心血管器械,背后往往需要多个学科协作:

医学:临床需求定义与手术路径;

工程:材料、机械、电气、影像与算法;

法规:ISO 13485、ISO 14971、GMP 要求;

市场:医保准入与集采政策。

跨学科既是优势,也是挑战,一旦协同不畅,就会陷入“各自为战”。

# 高风险:九死一生的成功率

数据显示,心血管植入器械项目从概念走到成功上市的比例,不足 10%。

有的因为临床事件率过高被迫终止;

有的在注册阶段遇到法规障碍,迟迟无法推进;

有的即便上市,也因成本高、医保覆盖有限而很快出局。

▲AbsorbBVS组患者靶病变失败率(10.9% vs 7.8%,P=0.03)显著高于金属支架组

“能上市” ≠ “能成功”。这是心血管器械研发的残酷现实。

# 小结与预告

心血管器械研发是一场高风险的长跑。它让无数团队折戟,也造就了全球巨头。理解它为什么难,有助于医生、工程师、供应链企业和投资人更清晰地看到自身的位置和机会。

在接下来的文章里,我们会继续探讨:

如何从临床发现真正的创新需求?

概念设计与可行性验证阶段,怎样避免走弯路?

对供应链伙伴来说,什么时候介入最合适?

这不仅是一场技术马拉松,更是一场跨学科、跨产业的协作马拉松。

来源:Internet