您当前的位置:检测资讯 > 科研开发

嘉峪检测网 2025-09-24 19:52

导语:辐射环境下的半导体失效问题在航天、核能、影像医疗、高海拔户外设备等领域尤为突出。NASA统计显示,卫星电子系统故障中约40%与辐射效应相关。本文将浅析辐射导致半导体失效的物理机制,并提供防范方法。

一、辐射的来源和影响

1.1 辐射的来源

一般电子产品遇到的辐射失效问题来自于天然辐射,包括由太阳和宇宙的影响造成的因素造成。星系宇宙射线(GCR)含有高能粒子,如来自于太空的α粒子、重离子和质子,而太阳主要发射电子、质子和重离子。中子的体积非常小,能够轻易穿过大气层,甚至能穿透整个地球,而且由于其不带电荷,能逃过地球的辐射带陷阱,因此到达地面和半导体产生作用的高能粒子以中子为主。

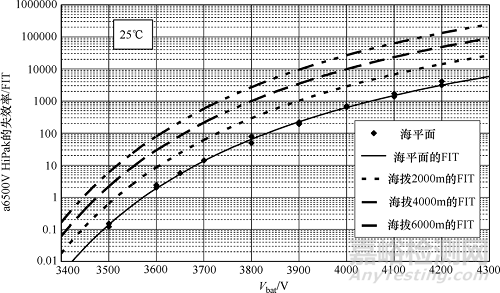

不同的环境对辐射的产生影响也是不同的,辐射通量随着海拔高度的上升成指数增加,在海拔330km时,是太空电子应用的所在地,海拔50km是军用飞机所能达到的高度,这里中子和其他粒子的强度都比较高,随着高度继续降低,辐射的通量随着降低,是商业飞机的应用高度。

图1 某外资电力企业6.5kV IGBT模块5SNA0600G650100T =25℃时的宇宙射线失效率

地球上的中子来源分为天然来源和人造来源。天然来源是来自宇宙射线与大气中的氧和氮的相互作用,中子是太阳耀斑的副产品。人造来源包括核武器、核反应堆、医疗设备等。

1.2 宇宙射线的影响

一个高能的初级宇宙射线粒子通常不直接到达地球表面,而是和大气层中的粒子碰撞,产生各种各样的二级高能粒子。这些高能粒子就是导致器件辐射失效的”隐形杀手“。一小部分高能粒子穿过半导体器件和硅原子核发生碰撞,产生背散射离子,这些离子会再次产生一个局部电荷浓度很高的等离子体。在阻断模式下的半导体器件空间电荷区中,这些载流子分离产生电流脉冲。如果电场超过一定的阈值(这取决于初级等离子体的产生),碰撞电离产生的载流子就会高于因扩散机制流出等离子体区的载流子。这种放电以所谓“流光”(streamer)的方式高速穿过器件,类似于气体放电。在数百皮秒内,器件局部被自由载流子淹没。这样就产生了一个局部电流通道。最终,这个半导体器件就被非常高密度的局部电流破坏了。

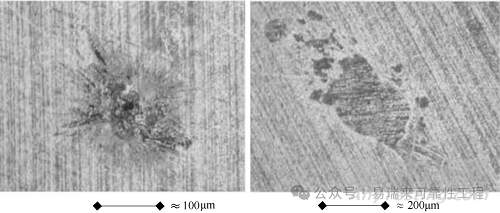

图2 直径小于50μm 的4. 5kV 二极管经过宇宙射线破坏后的失效图片,照片从阴极侧拍摄

左侧: 小针孔; 右侧: 金属泡中的熔化区

上图2就是宇宙射线引起的器件失效。在失效器件的一个非常狭窄区域出现了一个针眼大小的从阴极到阳极的熔化通孔。左侧,能看到一个针孔。右侧能够看到金属气泡,并且在金属下面隐藏了一个针孔。

二、辐射敏感半导体器件的分类与特性

半导体器件对辐射的敏感性主要由其结构特性和材料特性决定。根据失效机理的不同,主要可分为以下几类:

2.1 半导体有源器件

这类器件是辐射失效的“重灾区”,核心是晶体管(含分立器件和集成电路中的单元),具体类型及敏感原因如下:

MOS器件

MOS器件(金属- 氧化物 - 半导体)对总电离剂量效应(TID)最为敏感,特别是栅氧化层厚度小于10nm的现代CMOS器件。辐射产生的电子-空穴对在SiO₂中迁移时,空穴被陷阱捕获形成固定正电荷,导致阈值电压(Vth)漂移(N 沟道 MOS 阈值升高,P 沟道降低),漏电流增大;极端情况下栅氧化层击穿,器件永久损坏。

双极型晶体管

双极晶体管(BJT)对位移损伤(DD)和(尤其是)总电离效应(TID)都敏感。基区、集电区的耗尽层会因辐射积累电离电荷,导致电流增益(β)下降、反向漏电流增大,最终器件无法放大信号或完全截止。

双化合物半导体器件

化合物半导体器件(如GaAs、GaN)通常用于高频、大功率场景(如雷达、卫星通信),对位移损伤(DD) 敏感。辐射粒子(如质子、重离子)会破坏Ga-As 晶格,产生空位、间隙原子等缺陷,导致载流子迁移率下降、饱和电流降低,器件功率密度和效率衰减。

2.2 光电器件

光电器件依赖“光电转换” 或 “电光转换”,辐射会直接干扰电荷生成与传输,主要包括:

光电二极管/ 光电探测器

辐射产生的“暗电流” 显著增加(晶格缺陷导致载流子非辐射复合减少,漏电流增大),导致探测灵敏度下降、信噪比恶化,甚至出现 “死区”(完全无法响应光信号)。

电荷耦合器件(CCD)/ CMOS图像传感器(CIS)

辐射会在像素单元中产生“陷阱电荷”,导致图像出现坏点、亮线(电荷无法正常转移),或整体噪声升高(暗电流叠加);高剂量下像素单元永久失效,图像出现“黑洞”。

发光二极管(LED)/ 激光二极管(LD)

位移损伤会破坏发光层的量子阱结构,导致非辐射复合中心增加,发光效率(光通量/ 电流)下降、波长漂移,极端情况下完全停止发光。

2.3 存储器器件

存储器对单粒子效应(SEE)极为敏感。因需长期稳定存储电荷或逻辑状态,辐射对其“数据完整性” 影响最直接,也是用户重点关注的类型(将另文单独详述),主要包括 SRAM、DRAM、Flash 等。

三、辐射失效的物理机制与表征

辐射的失效效应由辐射类型决定,核心可分为三类:总电离剂量效应(TID)、位移损伤效应(DD)、单粒子效应(SEE),三者作用机制不同,影响也存在差异。其特性对比如下:

|

辐射效应类型 |

作用粒子 |

作用对象 |

失效机理 |

典型影响 |

|

总电离剂量(TID) |

γ射线X射线 |

绝缘体(如MOS 栅氧化层、BJT 氧化层)、耗尽层 |

高能光子(如γ 射线、X 射线)或带电粒子(如电子)与材料作用,产生大量电子 - 空穴对;其中电子因迁移率高易逃逸,正电荷(空穴)被绝缘体陷阱捕获,形成空间电荷积累 |

MOS 阈值电压漂移、漏电流增大; BJT 电流增益下降;电容器介电损耗增加; 长期累积会导致器件永久失效(如栅氧化层击穿)

|

|

位移损伤(DD) |

质子中子 |

半导体晶格(如Si、GaAs) |

高能重粒子(如质子、中子、重离子)撞击晶格原子,使其脱离原有位置(形成“空位”),被撞击的原子则形成 “间隙原子”,二者合称 “弗伦克尔缺陷”;缺陷会成为载流子复合中心或“散射中心” |

载流子迁移率、寿命下降; BJT/MOS 电流传输能力减弱; 光电器件量子效率降低; 存储器存储电荷保持能力恶化

|

|

单粒子效应(SEE) |

重离子α粒子 |

器件敏感区(如MOS 沟道、存储器存储单元、CMOS 逻辑门 |

单个高能粒子(如宇宙射线重离子、太阳耀斑质子)穿过器件敏感区时,在耗尽层中产生瞬时电子- 空穴对(“电荷团”),被电场快速收集,形成瞬时电流脉冲 |

分为“非破坏性” 和 “破坏性”: - 非破坏性:单粒子翻转(SEU,数据 0/1 反转)、单粒子扰动(SEP,逻辑暂时错误); - 破坏性:单粒子锁定(SEL,电流急剧增大烧毁器件)、单粒子烧毁(SEB,PN 结击穿烧毁) |

***请横屏查看完全表格内容***

四、 辐射失效的防范措施

防范需围绕“减少辐射作用”“增强器件抗辐射能力”“降低失效影响” 三个核心目标,从材料、器件设计、电路、系统四个层面展开:

4.1 材料与工艺层面

采用抗辐射材料

- 半导体衬底:使用绝缘体上硅(SOI)工艺,减少体硅中的载流子产生(SEU 敏感区缩小),同时隔绝衬底漏电(TID 影响降低),是宇航级器件的主流选择;

- 氧化层:MOS 栅氧化层采用高纯度SiO₂或氮氧化硅(SiON),减少陷阱电荷密度,降低TID 导致的阈值电压漂移;

- 屏蔽材料:器件封装内添加薄铅/ 铝层,阻挡低能粒子(如β 射线、低能质子),减少外部辐射入射。

优化制造工艺

- 减少器件尺寸偏差(如Flash 浮栅厚度均匀性),避免局部电场集中(降低 SEB 风险);

- 对半导体晶格进行“退火处理”,提前消除部分缺陷,降低位移损伤的叠加效应。

4.2 器件设计层面

存储单元加固

- SRAM:采用三晶体管(3T)或四晶体管(4T)单元(替代传统6T 单元),增加双稳态的稳定性,提升 SEU 阈值;

- DRAM:增大存储电容容量(如从 25fF 增至 50fF),延长电荷保持时间,降低 TID 导致的刷新频率依赖;

- Flash:增厚浮栅周围的氧化层(如隧道氧化层从 5nm 增至 8nm),减少辐射电荷隧穿。

晶体管结构优化

- MOSFET:采用 “环形栅” 或 “双栅” 结构,分散栅氧化层的电荷积累,避免局部击穿;

- BJT:在基区添加 “场限环”,抑制辐射导致的漏电流扩展,维持电流增益稳定。

4.3 电路应用层面

- 纠错码(ECC):SRAM/NAND Flash 中集成 ECC 电路,可检测并纠正 1-2 比特错误(如汉明码、BCH 码),避免 SEU 导致的数据错误;

- 刷新优化:DRAM 中增加 “动态刷新频率” 模块,根据辐射剂量(通过传感器监测)自动提高刷新频率,补偿电容漏电;

- 单粒子锁定(SEL)防护:CMOS 电路中串联 “电流限制器” 或 “快速熔断管”,当 SEL 发生时(电流骤增)迅速切断电源,避免器件烧毁。

4.4 系统与选型层面

器件选型

根据辐射环境选择对应等级的器件,常见等级如下:

|

器件等级 |

典型抗TID 能力 |

应用场景 |

|

工业级 |

10-50 krad(Si) |

地面设备、汽车电子 |

|

军用级 |

100-300 krad(Si) |

雷达、导弹制导 |

|

宇航级 |

500 krad (Si) 以上 |

卫星、空间站、深空探测 |

系统冗余设计

- 数据冗余:关键数据多副本存储(如3 份副本,多数表决),避免单副本 SEU 失效;

- 电路冗余:采用“三模冗余(TMR)”,三个相同电路并行工作,输出多数结果,抵消单个电路的 SEE 错误;

- 屏蔽设计:系统外壳采用多层屏蔽结构(如内层铅+ 外层铝),阻挡高能粒子(如 γ 射线、重离子),降低内部器件的辐射剂量;例如宇航设备的屏蔽层可将辐射剂量降低 1-2 个数量级。

总结:辐射对电子元器件的失效影响,以半导体器件(尤其是存储器、晶体管) 最为显著,核心机理是“电离电荷积累”“晶格缺陷” 和 “单粒子瞬时电流”;存储器的失效以 “数据翻转 / 丢失” 为主(SRAM 的 SEU、DRAM 的 TID+SEU、Flash 的 TID + 位移损伤)。防范需从 “材料 - 器件 - 电路 - 系统” 全链条入手,结合应用场景的辐射强度,选择抗辐射加固器件并搭配主动防护策略,才能最大程度降低失效风险。

来源:易瑞来可靠性工程