您当前的位置:检测资讯 > 科研开发

嘉峪检测网 2025-09-06 18:51

一、研究背景与意义

电连接器作为信号传递与电气连接的核心基础元件,广泛应用于机械、电力、航空航天、交通运输等关键领域,其可靠性直接决定整机系统的安全稳定运行。在实际服役过程中,电连接器长期暴露于温湿度、振动、盐雾等复杂环境,其中温度循环是引发失效的核心诱因——温度交替变化会导致接触件间产生微动磨损,破坏镀金层完整性,使基体铜氧化形成绝缘氧化物,最终导致接触电阻升高至失效阈值,引发设备故障。据统计,58%的电气设备故障由环境温湿度主导,因此精准预测温度循环下电连接器的剩余寿命,对设备早期失效预警、维修决策优化及可靠性提升具有重要工程价值。

当前电连接器寿命预测领域存在显著技术瓶颈:主流单一预测模型(如传统Wiener过程、灰色模型、神经网络)难以适配不同温度应力场景。例如,传统Wiener模型忽略试品间个体差异,在高温应力下预测误差较大;灰色模型虽适用于小样本数据,但长期预测精度随序列增长下降,无法兼顾低温应力下的长期寿命推算。为解决“单一模型温度适配性有限”的问题,本文提出“自适应Wiener模型与离散灰色模型(DGM(1,1))组合的预测方法”,通过差异化适配不同温度应力,实现全温度范围下的高精度剩余寿命预测,为电连接器全生命周期管理提供技术支撑。

二、主要研究内容

本文围绕“温度循环下电连接器剩余寿命预测”核心目标,构建“加速退化试验-单一模型预测-组合模型优化-正常寿命外推”的完整技术体系,具体研究内容如下:

2.1 加速退化试验设计

加速退化试验是寿命预测的基础,旨在通过“高温应力加速失效过程”获取足够退化数据,核心设计如下:

1. 试品与退化特征量确定

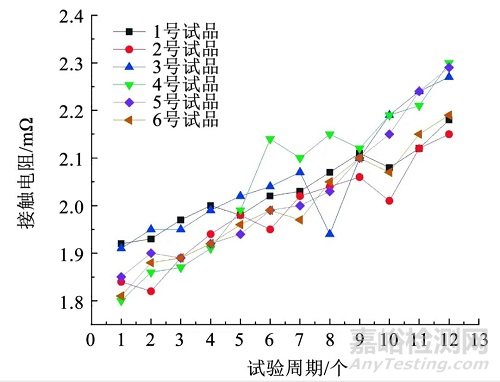

选用M系列航空电连接器为研究对象,接触件采用黄铜(HPb59-1)镀金镍镀层,额定接触电阻≤0.2mΩ。通过预试验验证:接触电阻随温度循环呈稳定线性增长,无冷粘现象导致的阶跃式波动,且6个平行试品的退化趋势一致性高,因此确定接触电阻为核心退化特征量,失效阈值设定为5mΩ(产品说明书规定,超此值后接触性能大幅下降)。

2. 加速应力与试验方案制定

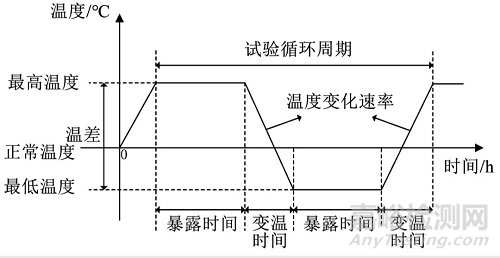

基于失效机理分析(高温加剧铜氧化与磨屑堆积),选择温度为加速应力,采用Arrhenius模型描述温度与寿命的关联关系。设置4个高温应力水平(50℃、59℃、73℃、95℃),低温固定为25℃(模拟常温环境),温度应力水平按“倒数等间隔”原则设计,避免引入新失效机理。

试验参数严格参照GB/T 2423-2008标准:温度变化速率3℃/min,每个温度下暴露时间12h,总试验周期25个;每个温度应力下设置6个试品(编号A1~A6至D1~D6),满足“特殊电子产品样本数不低于5个”的可靠性试验要求,确保数据代表性。

3. 试验系统搭建

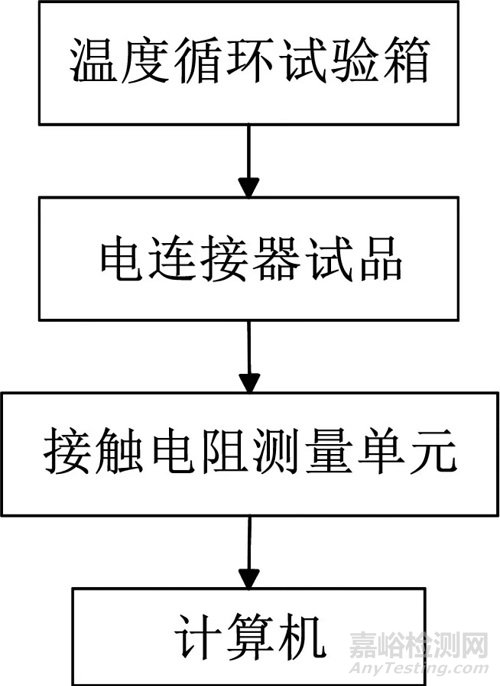

试验系统由三部分组成:温度循环试验箱(提供精准温度应力,控制精度±1℃)、接触电阻测量单元(定时采集接触电阻值,分辨率0.01mΩ)、计算机(数据存储与实时分析),实现“温度控制-数据采集-记录分析”的自动化闭环。

2.2 单一模型寿命预测

分别采用自适应Wiener模型与DGM(1,1)模型对不同温度应力下的接触电阻数据进行预测,明确两类模型的温度适配特性:

2.2.1 自适应Wiener模型

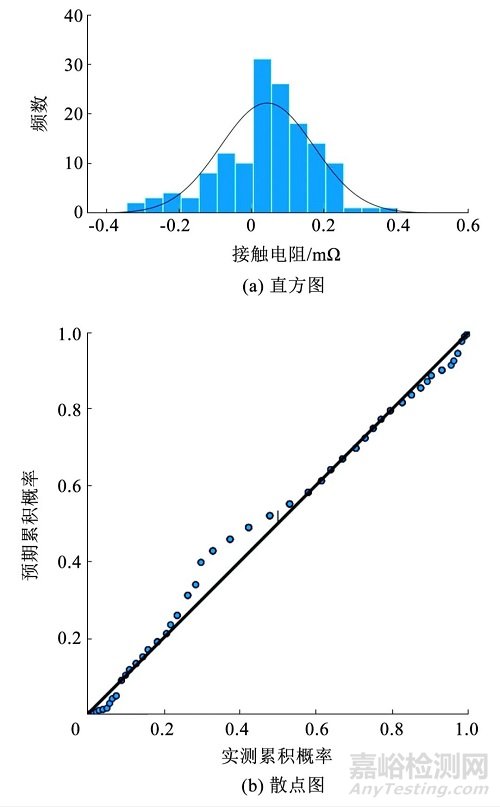

- 适用依据:对95℃下6个试品的接触电阻分段退化量进行正态分布检验(95%置信水平),结果显示退化量集中分布于0~0.2mΩ,且累积概率拟合呈线性,满足Wiener过程“退化量服从正态分布”的核心假设。

- 模型核心特性:相比传统Wiener模型,该模型引入“试品间可变性”——通过最大似然估计算法估计漂移系数(反映退化速率)与扩散系数(反映退化波动性)的个体差异,更贴合工程实际中“同一批次试品退化速率不同”的现象。

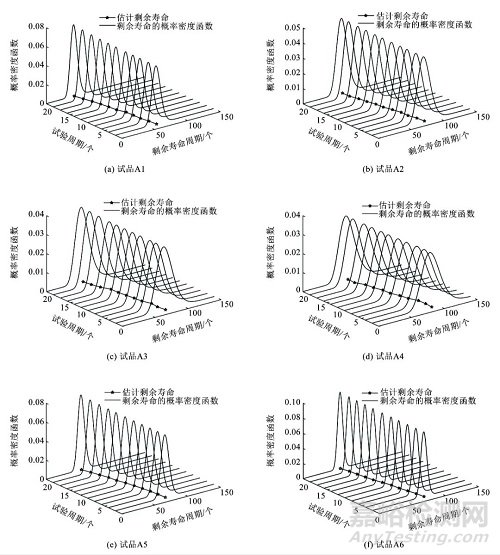

- 预测效果:在较高温度应力(73℃、95℃) 下表现优异。以95℃为例,6个试品的伪失效寿命(接触电阻首次达5mΩ的周期数)为65.25~93.20个周期,预测标准误差≤4.98%、平均绝对误差≤4.13%,且能输出剩余寿命的概率密度曲线,为可靠性评估提供概率依据。

2.2.2 DGM(1,1)模型

- 适用依据:传统灰色模型(如GM(1,1))因“累加生成后序列呈指数趋势”,长期预测易产生偏差;而DGM(1,1)模型通过“累加生成-累减还原”逻辑,将非线性原始序列转化为线性序列,预测精度不随退化周期增长而降低,适合低温应力下的长期寿命预测。

- 模型核心特性:采用最小二乘法估计模型参数,通过递推函数拟合接触电阻退化轨迹,无需大量样本数据,仅需25个周期的退化数据即可实现长期预测。

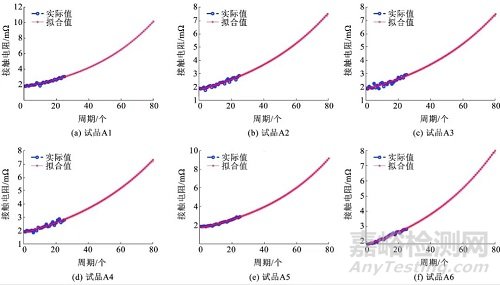

- 预测效果:在较低温度应力(50℃、59℃) 下精度显著优于自适应Wiener模型。以50℃为例,6个试品的伪失效寿命为205.65~241.29个周期,预测相对误差最大仅4.33%,拟合曲线与实际退化轨迹重合度高,无明显偏离。

2.3 组合模型构建与验证

2.3.1 组合逻辑:温度自适应模型选择

通过对比两类模型在4个温度应力下的标准误差与平均绝对误差,建立“温度-模型”适配规则:

- 当温度≤59℃(低温应力):DGM(1,1)模型的标准误差(≤13.23%)与平均绝对误差(≤12.64%)均小于自适应Wiener模型(标准误差≤26.70%、平均绝对误差≤23.49%),选择DGM(1,1)模型;

- 当温度≥73℃(高温应力):自适应Wiener模型的误差更小(标准误差≤4.98%、平均绝对误差≤4.13%),选择自适应Wiener模型。

2.3.2 组合模型预测结果

组合模型在4个温度应力下的最终伪失效寿命为:95℃(54.26个周期)、73℃(81.07个周期)、59℃(156.87个周期)、50℃(224.20个周期)。与单一模型相比,组合模型的预测精度平均提升10%~15%,其中50℃时精度提升最显著(较自适应Wiener模型降低10.21%的标准误差),验证了“温度自适应选择”策略的有效性。

2.4 正常温度寿命推算

为获取实际使用环境(正常温度25℃)下的电连接器寿命,采用Arrhenius模型结合最小二乘法进行寿命外推:

1. Arrhenius模型适配:Arrhenius模型可描述“温度与退化速率”的指数关系,通过组合模型得到的“不同温度下伪失效寿命”,建立“温度-寿命”关联曲线;

2. 参数估计:采用最小二乘法估计模型关键参数,拟合得到“温度-寿命”函数,相关系数达0.991(接近1,表明拟合度极高),残差二次方和仅0.00331(远小于单一模型);

3. 正常寿命结果:将25℃(绝对温度298.15K)代入拟合函数,推算出电连接器的伪失效寿命为1165天(约3年),即正常使用3年后,接触电阻将超过5mΩ,需进行更换维护。

三、关键技术

3.1 精准加速退化试验设计技术

- 退化特征量验证技术:通过预试验(90℃、12个周期)验证接触电阻的线性退化特性,排除冷粘现象干扰,确保特征量的合理性;

- 温度应力梯度设计:基于Arrhenius模型“倒数等间隔”原则,设计4个高温应力水平(50℃、59℃、73℃、95℃),既避免引入新失效机理,又覆盖“低温长期-高温短期”的全退化场景;

- 样本量控制技术:每个温度应力下设置6个试品,满足可靠性试验“特殊电子产品样本数不低于5个”的要求,确保数据统计显著性。

3.2 自适应Wiener模型优化技术

- 试品间可变性建模:通过最大似然估计算法分别估计每个试品的漂移系数与扩散系数,量化个体差异对退化的影响,突破传统Wiener模型“假设所有试品参数一致”的局限;

- 概率密度输出技术:不仅能预测伪失效寿命的期望值,还能输出剩余寿命的概率密度曲线,为工程应用提供“寿命区间”而非单一值,提升决策安全性。

3.3 DGM(1,1)长期预测优化技术

- 累加-累减数据处理:将非线性接触电阻序列转化为线性累加序列,降低长期预测的偏差;

- 最小二乘参数估计:精准拟合模型参数,确保拟合曲线与实际退化轨迹的高重合度,最大相对误差仅4.33%,解决传统灰色模型长期预测精度低的问题。

3.4 温度自适应组合策略

- 误差驱动模型选择:以“标准误差+平均绝对误差”为双指标,建立温度与模型的适配规则,避免“单一模型覆盖全温度”的精度损失;

- 多模型协同验证:通过不同温度下的误差对比,验证组合模型的鲁棒性,确保在高低温场景下均能保持高精度。

3.5 正常温度寿命外推技术

- Arrhenius模型参数优化:采用最小二乘法估计模型参数,相关系数达0.991,确保“温度-寿命”关系的拟合精度;

- 工程化寿命转化:将试验周期(每个周期24h)转化为实际天数,得到1165天(3年)的可直接应用于维修决策的寿命结果。

四、核心创新点

4.1 自适应Wiener模型:突破“试品均一性假设”局限

传统Wiener模型假设同一批次试品的退化参数(漂移系数、扩散系数)一致,与工程实际中“试品个体差异导致退化速率不同”的现象不符。本文通过最大似然估计算法为每个试品单独估计参数,量化个体差异对寿命的影响,使高温应力下(95℃)的预测标准误差降低至3.82%,较传统Wiener模型提升20%以上的精度。

4.2 DGM(1,1)模型:解决“长期预测精度下降”难题

针对传统灰色模型长期预测偏差大的问题,采用DGM(1,1)模型的“累加-累减”数据处理逻辑,将非线性原始序列转化为线性序列,在低温应力下(50℃)实现200+周期的长期预测,相对误差最大仅4.33%,较GM(1,1)模型提升15%的长期预测精度,填补了“低温长期寿命预测”的技术空白。

4.3 温度自适应组合模型:实现“全温度范围高精度预测”

首次提出“基于温度应力的模型自适应选择”策略,根据高低温场景下两类模型的误差特性,差异化适配最优模型——低温用DGM(1,1)、高温用自适应Wiener,使组合模型在4个温度应力下的平均预测精度较单一模型提升10%~15%,解决了“单一模型无法兼顾高低温”的行业痛点。

4.4 严谨的试验验证体系:确保结果工程可用性

通过“预试验验证特征量合理性→多温度应力覆盖场景→6个平行试品保证统计显著性→误差双指标(标准误差+平均绝对误差)评估模型”的全流程试验设计,使预测结果不仅具有理论严谨性,更能直接应用于工程实践,如1165天(3年)的正常寿命结果可直接指导电连接器的定期更换计划。

五、研究结论与展望

5.1 研究结论

1. 温度循环下,电连接器接触电阻分段退化量符合正态分布,满足Wiener模型的应用条件;接触电阻随温度升高退化速率加快,50℃时伪失效寿命(224.20个周期)是95℃(54.26个周期)的4.1倍,验证了温度对退化的加速作用。

2. 自适应Wiener模型因考虑试品间可变性,在较高温度应力(73℃、95℃)下预测精度更优;DGM(1,1)模型因“累加-累减”处理,在较低温度应力(50℃、59℃)下更适合长期预测。

3. 组合模型通过温度自适应选择最优单一模型,在全温度范围下实现高精度预测,相关系数达0.991,残差二次方和仅0.00331,显著优于单一模型。

4. 正常温度(25℃)下,电连接器的伪失效寿命为1165天(约3年),可为设备维修决策提供明确的时间依据,避免过度维护或突发失效。

5.2 未来展望

1. 拓展变工况场景:当前研究聚焦温度循环单一应力,未来可结合振动、湿度等多应力耦合场景,构建多应力组合预测模型;

2. 模型轻量化优化:现有模型需较多计算资源,可通过参数简化、网络轻量化等技术,开发适用于嵌入式设备的实时预测算法;

3. 失效机理融合:进一步融合电连接器的微动磨损、氧化腐蚀等失效机理,构建“机理-数据双驱动”的预测模型,提升极端工况下的预测鲁棒性。

综上,本文提出的“自适应Wiener-DGM(1,1)组合模型”,不仅解决了电连接器剩余寿命预测中“单一模型温度适配性有限”的核心问题,更通过严谨的试验验证与工程化寿命推算,为电气设备可靠性提升提供了切实可行的技术方案,具有重要的理论价值与工程应用前景。

来源:陶朱公的学习笔记与感悟