您当前的位置:检测资讯 > 科研开发

嘉峪检测网 2025-08-31 17:54

在智能门锁的一次大规模部署后,某厂商发现特定环境下核心控制模块的故障率远超预期。深入分析揭示:工程师在开发阶段仅关注了模块的“锁舌控制”基本功能,却忽略了“低温环境下的电机扭矩维持”这一隐含功能需求。这个价值千万的教训揭示了一个核心命题:脱离深度功能分析的可靠性评估,如同在流沙上建造城堡。 本文将系统探讨如何通过严谨的产品功能分析,为工程师构建坚实的可靠性评估基石。

一、 基石:功能分析与可靠性评估的内在联结

产品可靠性指在特定条件和时间内,产品无故障执行其规定功能的能力。功能分析正是对“规定功能”的深度解码过程。

功能分析的本质:

功能定义: 清晰界定产品的核心目标(如“安全传输数据”)及支持性子功能(如“加密处理”、“错误校验”)。

功能分解: 将复杂产品逐层拆解为可管理的功能单元(系统 → 子系统 → 组件)。

功能交互识别: 明确各功能单元间的输入/输出关系、依赖性与约束(如散热功能依赖于风扇供电)。

功能边界厘清: 定义正常与异常工况下的功能行为阈值(如工作温度范围、电压容限)。

功能优先级排序: 识别安全关键功能、核心功能和辅助功能。

可靠性评估的支柱:

失效概率量化: 预测特定时间内功能丧失的可能性(如MTBF)。

失效模式与影响: 分析功能失效的具体形式及其后果。

寿命分布建模: 描述功能随时间推移的退化规律。

风险评估: 综合失效概率与严重度评估风险。

二者的共生关系:

功能是可靠性的标的物: 可靠性评估的核心是保障功能持续有效。无法准确定义功能,可靠性便失去目标。

功能分析为可靠性建模提供输入: 功能边界定义工况;功能分解确定评估单元;功能交互揭示潜在失效传播路径;功能优先级指导资源分配。

可靠性评估验证功能设计: 可靠性预测与测试结果反馈至功能设计,驱动设计优化(如冗余设计、降额设计)。

二、 利器:面向可靠性评估的功能分析方法论

功能分解与流程图构建:

识别关键路径: 定位影响核心功能的单点瓶颈(如唯一供电模块)。

界定评估范围: 明确哪些物理单元承载了哪些功能,是FMEA/FTA的分析基础。

理解功能依赖: 揭示失效传播链(如冷却功能失效 → 处理器过热降频 → 数据处理功能延迟/失效)。

从用户需求出发,自顶向下逐层细化。

明确定义每个功能块的输入、输出、控制(约束)和机制(执行资源)。

清晰描绘功能间的逻辑关系(串行、并行、选择、循环)。

为每个末端功能块标识其物理实现载体(硬件/软件单元)。

方法: 采用功能框图(FBD)、功能流图(FFBD)或IDEF0等方法进行层次化分解。

实践要点:

可靠性价值:

失效模式与影响分析:

识别高可靠性风险点: RPN值突出最需关注和缓解的潜在功能失效。

驱动设计改进: 为冗余、裕度设计、选用高可靠性部件、增强测试等提供直接输入。

指导测试用例设计: 针对高RPN失效模式设计验证和加速寿命试验。

聚焦功能失效: 问题不是“电阻烧毁”,而是“电阻烧毁导致‘提供5V稳压输出’功能失效”。

全面性: 考虑所有功能维度(过早启动、间歇执行、完全丧失、性能退化、非预期操作)。

严判影响: 评估对安全、任务、经济、法规的最终后果。

量化风险: 结合失效发生频度(O)、严重度(S)和可探测度(D)计算风险优先级数(RPN)。

方法: 系统化识别每个功能(或承载功能的物理单元)所有可能的失效模式、失效原因、局部影响及最终对系统功能的影响。

实践要点:

可靠性价值:

故障树分析:

可视化失效路径: 清晰展示单一或组合失效如何导致顶层功能丧失。

识别薄弱环节: 通过重要度分析找出对系统可靠性影响最大的基本事件。

量化系统可靠性: (在数据支持下)提供顶事件失效概率的定量评估。

优化诊断策略: 指导设计故障诊断和隔离点。

顶事件定义清晰: 必须是具体的功能失效事件(如“主控系统无法响应控制指令”)。

逻辑严谨: 准确使用逻辑门,确保因果关系的完备性和准确性。

深入底层: 分解到基本事件(元器件失效、软件Bug、人为操作错误等)。

定量化(可选): 为基本事件赋予失效率数据,计算顶事件发生概率及关键重要度。

方法: 从顶层不希望发生的功能失效事件出发,向下逐层分析导致其发生的所有可能原因(逻辑与门、或门等组合)。

实践要点:

可靠性价值:

状态转换与功能降级分析:

评估任务完成能力: 即使部分失效,评估核心功能是否仍能维持。

提升系统韧性: 识别并设计优雅降级路径,避免功能完全崩溃。

验证容错设计: 确保冗余切换等机制在功能层面有效。

绘制状态转换图,明确触发条件与转换后的功能状态。

定义不同降级状态下的功能能力(如主传感器失效后,切换至备用传感器,精度下降)。

分析安全机制(如超限关机)。

方法: 分析产品在各种内部状态(正常、过载、故障)和外部事件(断电、干扰)触发下的功能行为转换,特别是设计允许的功能降级模式。

实践要点:

可靠性价值:

三、 桥梁:从功能分析到可靠性量化评估

功能剖面定义:

概念: 描述产品在其生命周期内执行各种功能的时间比例、执行强度及相应的环境条件。

方法: 基于用户场景、任务剖面和使用环境数据构建。

可靠性链接: 为可靠性预测(如MIL-HDBK-217F, Telcordia SR-332)和加速寿命试验提供真实的载荷谱与环境谱。例如,汽车ECU在城市拥堵(频繁启停)、高速巡航、严寒/酷暑等不同功能模式下的时间占比和应力水平。

可靠性建模:

功能单元失效率: 来源于历史数据、行业标准、供应商数据或加速试验。关键点: 失效率必须与其承担的功能及工作应力(由功能剖面定义)相关联。

功能依赖关系: 直接由功能分析(FBD, FTA)获得。

维修/恢复策略: 影响可用性评估。

串联/并联/混联模型: 基于功能分解图和功能依赖关系构建可靠性框图(RBD)。

马尔可夫模型: 适用于具有冗余、修复、状态转移(含降级状态)的复杂系统。

Petri网/动态故障树: 处理时序、动态行为的可靠性建模。

模型选择:

输入数据:

设计验证试验:

目标: 通过“测试-发现-修复-再测试”循环提升可靠性。

测试用例设计: 核心来源于FMEA识别的高风险失效模式。 针对性地设计测试场景以激发这些失效。

模型应用: 如杜安模型、AMSAA模型跟踪可靠性增长趋势。

目标: 在压缩时间内激发潜在功能失效,评估寿命/可靠性。

应力选择: 基于功能分析识别出的敏感应力(如温度循环对焊点、电压对电解电容)和功能剖面定义的最大应力水平。

模型选择: 阿伦尼斯(温度)、逆幂律(电压/电流)、Coffin-Manson(温度循环)等。

加速寿命试验:

可靠性增长试验:

现场数据反馈与闭环:

建立FRACAS: 收集、分析产品在现场使用中出现的所有功能失效报告。

关联分析: 将现场失效模式与设计阶段的FMEA/FTA预测进行对比,验证分析的准确性。

驱动改进: 更新FMEA数据库、修正可靠性模型参数、优化未来产品的功能设计和可靠性策略。

四、 实战推演:智能门锁电机控制系统的可靠性评估

功能分解:

顶层功能:响应指令可靠驱动锁舌。

分解:指令接收与解码 (WiFi/BLE模块) → 电机控制逻辑 (MCU软件) → 电机驱动 (H桥电路) → 扭矩输出 (电机/齿轮箱) → 位置反馈 (霍尔传感器)。

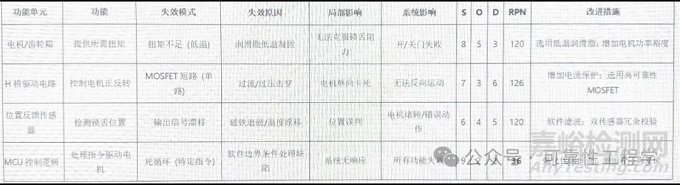

FMEA应用(片段):

FTA应用:

或门:电机未转动 OR 机械卡死 OR 位置反馈错误导致提前停止。

电机未转动 = (无驱动电压 AND 电机未烧毁) OR (控制信号错误)。无驱动电压 = (电源故障 OR H桥双路失效)。控制信号错误 = (MCU逻辑错误 OR 信号传输干扰)。

机械卡死 = (异物阻碍 OR 低温润滑失效 OR 齿轮断齿)。

位置反馈错误 = (传感器失效 OR 磁铁位移 OR 信号处理错误)。

顶事件: “用户授权开锁指令下达后,锁舌未在5秒内完全缩回”。

构建故障树:

分析: 识别最小割集(导致顶事件的最小失效组合),如 {低温润滑失效}、{H桥单路短路且无保护导致堵转}、{MCU逻辑错误}。量化分析可计算各路径概率。

可靠性设计决策:

针对“扭矩不足(低温)”: 选用宽温润滑脂,电机设计功率裕度>30%(基于低温阻力测试)。

针对“H桥单点失效”: 增加电流实时检测与快速关断保护电路(功能安全机制)。

针对“位置反馈错误”: 软件实现双传感器表决或状态机超时保护(功能降级)。

针对“软件死循环”: 硬件看门狗+关键任务监控(提升功能鲁棒性)。

五、 超越技术:构建高效协同的组织流程

跨职能团队协作: 可靠性工程、设计、测试、制造、服务人员深度参与功能分析(如FMEA研讨会)。

早期介入: 功能分析与可靠性评估应在概念设计阶段即启动,并贯穿整个产品生命周期。

标准化与知识管理: 建立功能分析模板、失效模式库、可靠性数据平台,实现知识沉淀与复用。

工具链整合: 利用PLM/ALM工具整合功能模型(SysML)、FMEA/FTA工具、可靠性预测工具、测试管理工具,确保数据流畅通。

文化培育: 倡导“设计可靠性”文化,强调功能理解深度对可靠性的决定性作用。

六、 结论

产品可靠性并非空中楼阁,其根基深植于对产品功能的透彻理解和系统分析。功能分解、FMEA、FTA、状态分析等方法,不仅是理解产品内在运作逻辑的透镜,更是工程师构建可靠性评估模型的精确蓝图。通过严谨的功能定义、失效模式洞察、功能剖面映射以及设计验证闭环,企业能将可靠性从被动应对转化为主动设计属性。

华为在其通信设备开发中,将功能分析与可靠性工程深度耦合,其“DFX(Design for X)”流程要求在产品定义阶段即完成核心功能的FMEA预分析,驱动了其设备在全球严苛环境下卓越可靠性的实现。 当功能分析的严谨光芒照亮产品设计的每一个角落,工程师便能在可靠性的迷雾中开辟出坚实的道路,交付经得起时间考验的卓越产品。

功能是可靠性的灵魂,分析是工程的灯塔。每一次对功能的深度追问,都在为产品的生命注入韧性。

来源:可靠性工程学