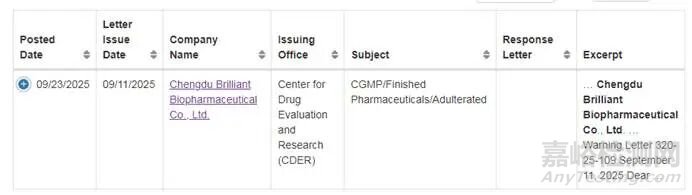

2025年09月23日,FDA发布了向成都倍特生物制药有限公司(Chengdu Brilliant Biopharmaceutical Co., Ltd.)(以下简称“成都倍特”)发出的一封警告信(Warning Letter 320-25-109),明确指出该公司在API生产过程中存在违反CGMP的行为,导致其生产的API被视为“掺假”药品。

警告信重点指出了两个主要方面的重大缺陷,但这并非全部缺陷的清单,反映出该公司质量体系存在系统性问题。

1. 工艺验证缺失:无法保证产品质量的可重现性

第一个也是最核心的违规项是未能证明其生产工艺能够稳定地生产出符合预定质量属性的API。具体而言,该公司未对其生产的GLP-1受体激动剂司美格鲁肽(Semaglutide)API进行工艺验证,意味着其无法提供任何科学数据证明每一批司美格鲁肽API的生产过程都处于受控状态,也无法确保批间和批内质量的一致性。这对于像司美格鲁肽这类复杂肽类API而言尤为关键,因为其生产工艺(如固相合成或重组DNA技术)对参数控制极其敏感,微小的偏差可能导致产品效力、纯度或安全性的显著变化。这种根本性的缺失,直接动摇了其产品上市的基础,也是FDA采取严厉措施(如进口警报)的核心原因。

FDA要求该公司提供:

(1)完整的验证程序概要:涵盖整个产品生命周期的控制状态保障体系。

(2)工艺性能确认(PPQ)计划:PPQ是商业化生产前的关键步骤,用于确认设计的生产工艺在常规生产条件下具备重现性。

(3)持续监控方案:包括对批内和批间变异的持续监控,以确保工艺的持续稳定。

(4)时间表与协议:为所有上市产品制定PPQ时间表,并提供设备和设施确认的书面程序。

这些要求旨在迫使企业建立一套完整的、基于科学和风险的工艺验证管理体系,而非临时应付。

2. 进厂物料控制失效:源头质量失控

第二个重大违规项是未能对每批进厂物料进行鉴定检验。记录显示,公司在特定时期(未对用于生产API的原材料进行身份测试。原料、辅料、内包材等生产物料的质量是药品质量的第一道防线。对每批进厂物料进行至少一项专属的鉴定检验,是CGMP最基本的要求之一。其目的在于防止投料错误,避免使用假冒、替代或不合格的物料,从而从源头上杜绝质量风险。跳过进厂检验,仅依赖供应商的检验报告(COA),意味着企业完全将物料质量的控制权交给了外部供应商,而自身缺乏最基本的核实手段。一旦供应商出错或提供虚假信息,后果不堪设想,可能导致整批API报废,甚至引发安全事件。这表明公司的质量控制系统存在严重漏洞,对供应链的控制能力不足。

FDA要求该公司进行:

(1)全面的物料系统独立审查:评估所有供应商是否合格,物料是否设定了适当的有效期或复验期,进厂物料控制是否能防止使用不合格品。

(2)明确的质控标准:提供用于检验和放行每批物料的化学和微生物质控标准。

(3)详细的检验策略:说明如何对每批物料进行全项检验。如果接受供应商COA,必须详细说明如何通过初始验证和定期再验证来可靠地确认供应商结果的可靠性,并承诺对每批进厂物料至少进行一项专属的鉴定检验。这一点至关重要,它堵上了企业完全依赖COA而放弃自身检验责任的漏洞。

(4)COA可靠性评估摘要:提供对所有组分进行测试的结果摘要,以评估各制造商COA的可靠性,并附上相关的标准操作规程(SOP)。

(5)对合同检测机构的监督程序:如果使用外部实验室,需提供对其资质认定和监督的程序。

这两项重大偏差并非孤立存在,它们共同指向了成都倍特质量管理体系的系统性薄弱:

·质量文化缺失:工艺验证和进厂物料检验是药品生产的基石。对这些基本要求的忽视,反映出公司内部可能缺乏以质量为核心的企业文化,管理层对CGMP的理解和重视程度不足。

·质量管理体系不健全:未能建立并执行有效的、覆盖产品生命周期和供应链全过程的质量管理体系。相关SOP可能缺失、不完善或未被有效执行。

·供应链管理薄弱:对供应商的控制和物料入厂检验的松懈,表明其供应链管理体系存在风险。

FDA在信中强调,企业有责任调查并确定任何偏差的根本原因,并采取措施防止其再次发生或其他偏差的出现。这意味着企业不能仅仅就事论事地纠正指出的问题,而必须进行深刻的根本原因分析,并对其整个质量体系进行全面的评估和整改。

FDA致成都倍特的这封警告信,深刻揭示了其在工艺验证和物料控制方面的系统性质量缺陷。这不仅是对一家特定企业的警示,也为全球制药行业敲响了警钟:在关乎人类健康的药品领域,质量永远是不可妥协的核心,任何对CGMP基本原则的忽视,都将面临监管的严厉制裁和市场的无情淘汰。企业唯有将质量文化内化于心、外化于行,构建坚实可靠的质量体系,才能在激烈的全球竞争中行稳致远。

来源:FDA官网。