药物的溶出度试验是胶囊剂质量控制的重要指标之一,目前进行体外溶出试验是各国药典中检验胶囊剂溶出度的一种手段。明胶胶囊在胶囊剂中应用最多。但是由于明胶胶囊原材料、填充物和贮存条件等因素,会出现明胶交联现象。此类明胶胶囊在进行体外溶出试验中会出现崩解和溶出迟缓的现象,不能反映胶囊剂的实际溶出度,导致不能正确地控制明胶胶囊剂的质量。本文对明胶胶囊的交联现象及体外溶出试验中该问题的解决方案和研究进行综述。

1.明胶胶囊交联现象

1.1.明胶

明胶是一种水溶性蛋白质混合物,由皮肤、韧带、肌腱中的胶原经酸或碱部分水解或在水中煮沸制得。按生产方式分类,可分为酸法明胶(A型明胶)、碱法明胶(B型明胶)和酶法明胶。其中B型明胶产量最高。3种明胶可以单独使用,也可以混合使用,得到的明胶性质有所不同,如B型明胶稳定性比A型明胶强,而A型明胶可塑性强,透明度高。使用明胶制备的胶囊,冻力强度越高, 在水中崩解所用时间越长。

明胶含有18种氨基酸,主要的氨基酸含量为:甘氨酸25.5%、脯氨酸18.0%、羟脯氨酸14.1%、谷氨酸11.4%、丙氨酸8.5%、精氨酸8.5%、赖氨酸4.1%、亮氨酸3.2%、缬氨酸2.5%。

1.2.明胶胶囊交联现象

明胶胶囊交联现象指明胶囊壳在贮存过程中发生交联反应,使制剂在不加酶的溶出介质中的崩解、溶出、释放效率降低的现象。实验表明,发生交联现象的胶囊在人体内未发生部分不溶现象,但是在进行体外溶出试验时,胶囊发生交联部分表现为橡胶质胀大的水不溶膜,从而阻止药物的释放。其主要原因是由于明胶自身发生交联反应,即明胶中赖氨酸、精氨酸的侧链氨基被氧化,生成醛基,并与其他氨基发生胺缩醛反应。Duconseille等对明胶胶囊的交联反应原理进行了综述,但仍有部分交联方式的原理未确定。其中赖氨酸的交联率最高,其生成的交联键也最稳定。此外,天然提取明胶中存在的微量醛和药物以及药用辅料中的含醛物也会与赖氨酸、精氨酸的氨基发生胺缩醛反应,形成交联明胶。

使用常规溶出条件对明胶交联胶囊进行体外溶出试验,并绘制溶出曲线,溶出曲线表明交联胶囊会出现溶出延迟现象。这种现象导致的溶出延迟一般出现在溶出试验初始时间段。由于人体胃液的环境与体外溶出环境不同,胃液中含有酶,此溶出延迟现象对于体内溶出并没有参考意义。

2.影响明胶胶囊囊壳交联的因素

2.1.囊内交联

2.1.1.囊壳处方因素

囊壳处方是决定囊壳交联的主要因素:(1)明胶的选择:明胶的交联程度主要是受明胶中氨基酸的残基量影响,明胶中赖氨酸和精氨酸的含量越低,则交联发生程度和可能性越低。(2)囊壳的含水量:囊壳中含水量高时,可以加快明胶的氧化,使亚胺中间体的产生加快。(3)增塑剂:甘油和山梨醇等增塑剂会使明胶的自氧化作用增强。(4)遮光剂和着色剂:加入的遮光剂和着色剂可能诱导醛类分子产生,从而与明胶发生胺缩醛反应。(5)铁离子:胶囊中含有铁离子,使氨基酸经芬顿化学反应,生成羟基自由基(OH),羟基自由基氧化氨基酸的氨基和中心碳原子,导致明胶交联,但铁离子含量对交联现象的影响不能确定。(6)铁离子和铝离子:Fe3+除催化羟基自由基生成外,Fe3+和Al3+能与明胶游离的羟基形成配合物。

2.1.2.充填物处方因素

充填物处方是明胶囊内交联的主要因素:(1)药物:含有醛基的药物与明胶残基发生反应,使明胶发生交联。(2)药用辅料:加入的辅料中含有防腐剂、脂肪类物质或聚氧乙烯类化合物等,均有可能促使明胶发生交联。

2.1.3.贮存条件

胶囊应贮存在温度15~25℃,相对湿度30%~40%,阴凉干燥避光处贮存。当温度升高时,胶囊的交联程度明显提高,而在温度不变时,相对湿度变化对胶囊交联程度的影响较小。

2.2.囊外交联

由于胶囊外部因素引起的胶囊交联现象属于囊外交联。胶囊贮存环境中含有微量醛类,使胶囊外部与醛类发生交联反应。Colgan等针对囊外交联现象,在胶囊包装中添加活性炭,吸附包装中的少量甲醛,减少胶囊交联现象。与未添加活性炭的包装明胶胶囊对比,在高温潮湿地区环境中,该包装中明胶胶囊更稳定。

3.体外溶出试验中明胶胶囊交联现象的解决方案及研究

3.1.添加蛋白酶

目前体外溶出试验均使用脱气去离子水,根据样品的不同调整pH,添加适量的表面活性剂,从而促进药物的溶出。但是此方法不足以模拟胃液的环境。Meyer等认为现有的溶出方式存在极大的缺陷,需要在溶出介质中添加蛋白酶,从而能够更真实地模拟胃液的环境。蛋白酶能够切断明胶分子中交联反应产生的酰胺键,因此可以加速高度交联的明胶水解,从而消除明胶胶囊交联导致的体外溶出延迟现象。由于胶囊交联现象的影响,USP对溶出度测定项进行了修订,部分试验的溶出介质中加入蛋白酶,进行二级试验来验证。但是其他药典均未在溶出度项加入添加酶试验项,若胶囊剂样品出现囊壳交联现象,易被判定为不合格。

Clair等根据USP<711>中的二级溶出试验系统,即添加酶和不添加酶系统部分,对交联后的胶囊和未交联胶囊进行了溶出度试验。结果表明,即便是交联程度很高的硬胶囊,在添加酶的溶出介质中进行试验,得到的溶出曲线与未交联胶囊在未加酶的溶出介质中的溶出曲线有高度一致性。但其并未对溶出介质中添加酶的最佳条件进行试验。

USP溶出度<711>中提出使用的蛋白酶有胃蛋白酶、胰蛋白酶、木瓜蛋白酶和菠萝蛋白酶。胃蛋白酶在pH为2时活性最高,当pH<1.5或>4.5时,活性明显降低。木瓜蛋白酶选择的最佳pH为6.0~7.0,但是底物为明胶时最佳pH为5.0,当pH<2.8时,活性明显下降。菠萝蛋白酶一般在pH为5.0~7.0时使用,在pH为3.0~6.5时,菠萝蛋白酶与底物结合后,其活性将不受到pH影响。胰蛋白酶在pH为 6.0~8.0时具有良好的活性,但在酸性和强碱性环境将迅速失活。USP溶出度<711>修订建议对于溶出度试验的溶出介质添加酶的条件给出了建议。胃蛋白酶建议pH≤4.0,木瓜蛋白酶和菠萝蛋白酶建议4.0≤pH≤6.8,胰蛋白酶建议pH≥6.8。

添加酶虽然能够解决明胶胶囊的交联问题,但是目前部分品种药物的溶出试验中,为增加药物的溶解度加入了表面活性剂,而酶对环境条件较为敏感,溶出介质不同,酶的活性也不同。在建立添加蛋白酶的溶出方法时,需要确保溶出环境适合药物溶出,同时要确保蛋白酶有足够的活性以切除交联明胶产生的肽键,使交联胶囊的溶出与未交联胶囊的溶出行为一致。

Guzman等就胃蛋白酶分别在含十二烷基硫酸钠(SDS)、十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)、聚乙二醇辛基苯基醚(Triton X-100)和吐温-80 4 种表面活性剂的溶出介质中的活性进行了实验。结果表明,添加SDS会降低胃蛋白酶的活性,即使低浓度SDS仍会明显降低其活性。而添加任意浓度的CTAB、Triton X-100 和吐温-80 均不会影响胃蛋白酶的活性。Guncheva等对胰蛋白酶进行相似研究,结果为非离子型表面活性剂(吐温-80和Triton X-100)能够增强胰蛋白酶的活性,而离子型表面活性剂(SDS和CTAB)会抑制其活性,因此在添加胰蛋白酶的体外溶出试验中建议使用非离子型表面活性剂。关于表面活性剂对溶出介质中木瓜蛋白酶和菠萝蛋白酶活性的影响研究尚未见报道。

目前对于出现明胶交联现象的胶囊剂,即溶出试验中不能正常崩解,胶囊表现为橡胶质胀大的水不溶膜,可参照USP溶出度<711>添加酶,解决体外溶出试验中交联胶囊溶出延迟问题,正确控制胶囊剂的质量。

3.2.模拟胃部机械运动

USP溶出度方法中包括几种生理学因素,如溶解介质的pH和组成,表面活性剂和酶。但是目前各国药典的溶出方法仍不能体现动态和复杂的体内环境。除了添加酶外,胃部的动态环境也可能对交联明胶的崩解产生一定影响。

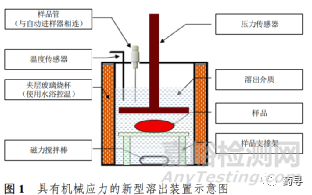

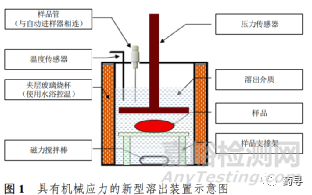

Gao开发了一种新的溶出装置,能更加真实地模拟体内环境,结构见图1。由于胃部会进行收缩,该溶出装置通过下方样品托盘伸缩来模拟胃部收缩,上方使用探针施加恒定的力(约 0.01 g),来探测胶囊的膨胀或收缩变化,并且可以防止胶囊浮动。底部添加磁力搅拌器,使溶出介质流动。实验结果表明通过调整伸缩力的大小和方式,可与USP溶出度二法结果达到基本一致,并同时监测胶囊表面的收缩变化。实验中通过对交联软胶囊施加较为复杂的力变化,并未促使胶囊溶出加快,且胶囊未直接崩解,药物逐步释放,溶出时间也较慢。

该研究表明复杂的胃部收缩运动对于交联软胶囊的崩解影响有限,仍需要添加适量蛋白酶,从而解决胶囊崩解延迟的问题。但为解决人体溶出条件和现有溶出条件相差较大的问题,新溶出方法的设计需要生理学相关的条件,以便体外试验可以更接近人体内的实际状态,此新装置为新溶出方法的的建立提供了一定的基础。

4.小结与展望

明胶胶囊交联现象广泛存在于各类明胶胶囊剂中,使现有溶出装置不能正确反映交联胶囊的溶出度。USP针对此现象最先提出了解决指导意见。目前已有较多针对添加酶对溶出结果的研究,并且建立了部分药物的新溶出方法,使交联胶囊溶出度结果与未交联胶囊保持一致,为新溶出方法修订提供了理论支撑。各国药典在修订时,建议参考USP<711>以及现有关于交联明胶胶囊的研究,制定更为符合实际溶出条件的新方法。但是目前的溶出条件仍然与体内溶出条件相差较大,开发更加接近体内溶出环境的新方法,对药物产品开发、质量评价和生物相关性评价有重要作用。