您当前的位置:检测资讯 > 检测案例

嘉峪检测网 2025-09-01 13:51

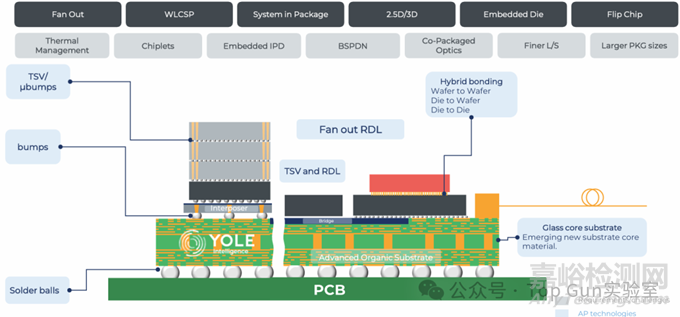

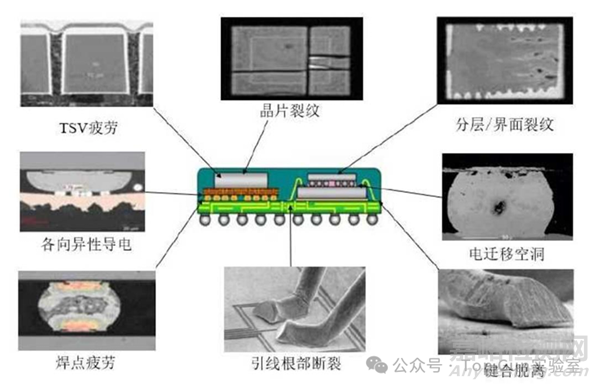

集成电路(Integrated circuit, IC)产业是二十世纪后半叶以来推动社会信息技术飞速发展的最重要的因素之一。在集成电路产业的快速发展中,各种新兴技术不断出现,包括人工智能、5G 通讯、高性能计算等,同时各类消费电子产品也不断朝着高性能、多功能、微型化和智能化的方向发展,这也要求集成电路芯片能够不断的提高性能、提高集成度和降低成本。针对市场不断提出的要求,半导体产业在几十年内发展出了多种形式的电子封装技术,如早期的双列直插式封装(Dual in-line package, DIP)、针栅阵列封装(Pin grid array, PGA)、四方扁平封装(Quad flat package, QFP)和球栅阵列封装(Ball grid array, BGA)等;然而近些年随着摩尔定律(Moore’s law)的失效,集成电路晶体管的特征尺寸逐渐逼近物理极限,很难再通过继续提升晶体管密度来提高集成度,以提升微电子元器件的性能,面对这一技术难题,提出了各类先进封装技术,如倒装芯片球栅阵列封装(Flip-chip ball grid array, FC-BGA)、扇出型封装(Fan-out package, FOP)基板上晶圆级芯片封装(Chip on wafer on substrate, CoWoS)等,实现各类先进封装关键的技术包括再布线层(Redistribution layer, RDL)、硅通孔(Through silicon via, TVS)、转接板(Interposer)以及各种互连焊点技术。

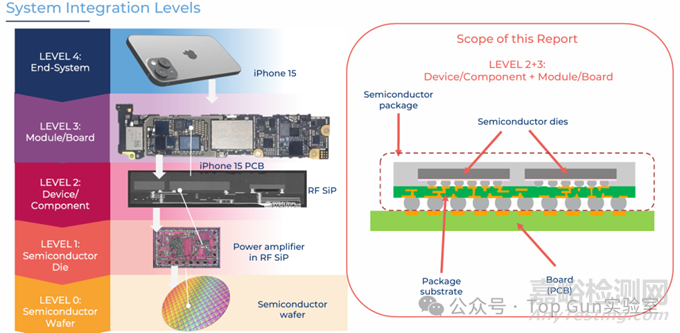

通常来说,电子封装可分为4个层级;主要封装层次简述如下。

Level 0:主要指芯片制造、半导体制造技术。

Level 1:裸芯片的封装。将半导体制造产业得到的裸芯片进行包封、固定并引出I/O端子,制造成功能模块或元器件的形式对芯片表面的晶体管进行保护。其中主要的芯片连接工艺包括WB、载带自动焊(Tape automated bonding, TAB)和倒装芯片键合(Flip chip bonding, FCB)。

Level 2:又称为板级封装,将一级封装后的元件根据设计要求在基板或PCB上布置和焊接以实现电子互连和机械支撑。其中常采用的组装技术为表面贴装技术和通孔插装技术,对应的主要焊接工艺分别是回流焊和波峰焊。

Level 3:将二级封装得到的线路板或板卡等互相组装或安装到主板(Mother board)上,并连接各类功能模块构成完整的产品。

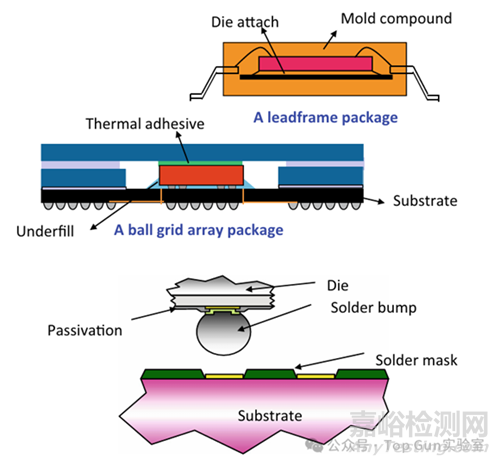

在各类不同的封装结构中,芯片和互连结构精细且复杂,在制造、运输和服役过程中非常容易受损,为了对芯片提供力学保护、抵抗环境污染与腐蚀和降低互连线路的电容电感,通常在封装体结构中填充或包裹着各类聚合物材料,如用于填充芯片和基板间隙的底部填充材料(Underfill)、用于密封保护的环氧模塑料(Epoxy molding compound, EMC)以及用于RDL层中的聚酰亚胺(Polyimide, PI)等。然而聚合物材料大都是亲水性材料,对环境中的湿气十分敏感,在制造、运输和服役的过程中会不可避免的吸收环境中的湿气。当湿气通过扩散进入封装体内部后,会在封装体内部的界面、孔隙或微裂纹等区域凝聚,导致材料的力学性能下降,同时聚合物材料会发生吸湿膨胀产生湿应力,类似热膨胀系数失配导致的热应力,以及在高温条件下,聚合物材料吸收的湿气还会受热蒸发产生极大的蒸汽压力。这一系列因素会显著降低封装结构的可靠性最终导致内部结构破坏和器件的失效,典型案例就是塑封器件中的“爆米花效应(Popcorn effect)”。

环氧树脂广泛用于封装,提供机械保护和防潮性。粘合剂,包括芯片贴装材料和底部填充材料,在各个封装阶段中在机械键合和应力重新分布方面起着至关重要的作用。基板材料,如FR-4和BT玻璃环氧层压板,结合了机械强度和电绝缘性,是基板和印刷电路板的重要组成部分。有机硅基热界面材料有效增强了组件与散热器之间的散热,解决了热管理这一关键挑战。聚酰亚胺等聚合物通常用作多层封装和柔性电路中的电介质。此外,另一种聚合物—阻焊剂,也是半导体封装不可或缺的一部分。下图展示了聚合物从本体材料到粘合剂以及薄膜和厚膜的广泛应用。

聚合物技术的进步正在推动针对先进封装架构(如2.5D和3D集成)的高性能材料的开发。纳米增强聚合物,包含石墨烯或碳纳米管等材料,正在开发中以改善导热性和导电性。研究人员也在努力生产低成本和环保的聚合物,以符合行业的可持续发展目标。新兴的具有自修复特性和刺激响应行为的智能聚合物在动态热管理和可靠性提升方面显示出前景。

尽管取得了显著进步,半导体封装中的聚合物基材料由于其化学结构和吸湿性,本质上仍然容易吸收湿气。湿气吸收可能发生在封装生命周期的各个阶段,包括制造、存储和运行,对可靠性和性能构成重大挑战。

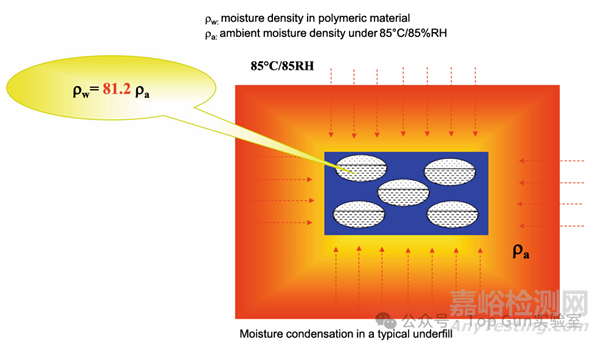

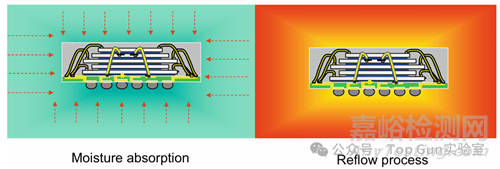

为了说明电子封装中典型聚合物基材料(如底部填充材料)的湿气吸收程度,考虑在85°C和85%相对湿度(RH)的常用加速条件下测试室内的湿气吸收过程,如下图所示。

设ρa表示85°C/85% RH环境下的环境湿气密度,ρw表示吸收后聚合物材料内的湿气密度。实验数据表明,吸收后聚合物内的湿气密度ρw可以达到环境湿气密度ρa的100倍。虽然此处未指定ρa(环境湿气密度)的确切值,但众所周知,85°C/85% RH代表了湿度极高的条件,具有高水分含量。这一发现表明,最初以气相存在于环境中的湿气,在聚合物内凝结成液态。凝结的湿气占据了聚合物基体内的微孔或纳米孔或自由体积中,无论是在本体材料中还是在其界面处,因为聚合物的大部分体积已被其结构材料占据。聚合物内极高的湿气密度(比环境湿气密度高出几个数量级),为凝结成液态提供了证据。这种行为类似于海绵吸收水分并在其结构中保留大量水。在高温工艺(如焊料回流)期间,聚合物内凝结的湿气会蒸发,通常以液气混合相存在。这种快速的相变会产生显著的内部蒸汽压,可能导致关键的封装失效,包括分层和开裂。

半导体封装材料中的湿气吸收显著影响可靠性,对电子设备的结构完整性和性能构成严重风险。吸收的湿气可能导致几种有害影响,包括材料强度/模量下降、玻璃化转变温度变化以及聚合物材料界面粘附力降低,尤其是在高温下。吸收的湿气由于材料膨胀导致聚合物内产生溶胀和内应力。这些应力可能导致层间或组件界面处的翘曲、开裂或分层。在焊料回流过程中,吸收湿气的快速蒸发产生高内部蒸汽压,可引起“爆米花开裂”(popcorn cracking),即封装内发生爆炸性分层或断裂的现象。

湿气倾向于积聚在材料界面处,削弱层间的粘附力,并在热应力或机械应力下增加分层的可能性。在运行条件下,湿气吸收也增加了电化学反应的风险,这会腐蚀金属组件并损害电气性能。此外,增加的湿气含量会改变封装材料的介电性能,提高介电常数和损耗角正切,从而降低信号完整性和功率效率。湿气的存在还会影响聚合物的热导率,降低其散热效率,并可能导致设备过热和加速老化。鉴于这些风险,减轻湿气吸收的影响对于提高半导体封装的可靠性至关重要。为此,已开发出各种可靠性测试和行业标准,以评估和确保封装材料在湿气暴露下的性能。

湿气敏感度测试是半导体行业的一项关键测试,旨在评估电子封装暴露在潮湿环境时的敏感度水平。半导体器件,尤其是那些封装在聚合物基材料中的器件,在制造、储存或运行期间容易吸收湿气。该测试特别针对塑料表面贴装器件(SMDs),其定义和描述见联合IPC/JEDEC行业标准J-STD-020E。

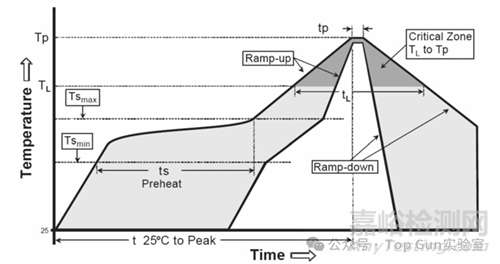

湿气/回流敏感度测试包含两个主要阶段:湿气预处理和回流,如下图所示。湿气预处理阶段模拟了塑料封装表面贴装元件在防护性干燥袋打开后可能经历的工厂环境条件。回流阶段复制了表面贴装焊接过程,使元件经受回流焊炉典型的高温。

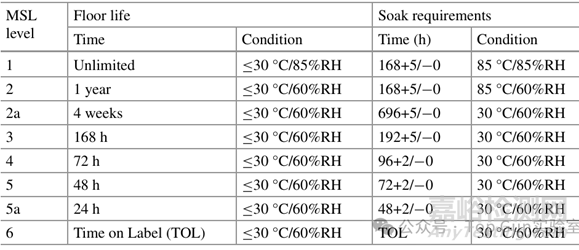

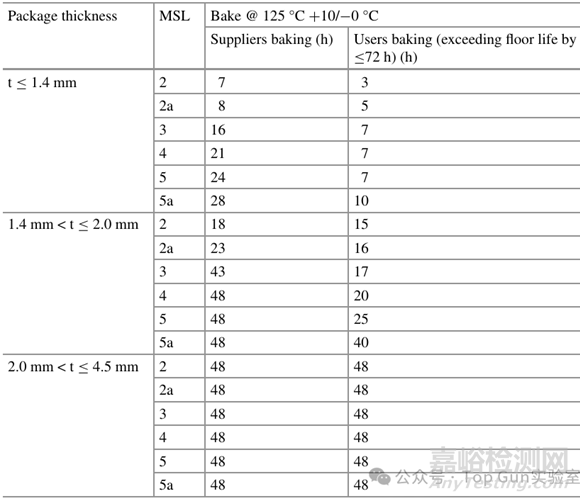

湿气敏感度测试在半导体行业中通常被称为预处理测试(Preconditioning Test)或Precon Test。湿气敏感度等级(MSLs)及其相应的浸泡条件详见下表。

六个定义的敏感度等级范围从湿气不敏感(MSL1)到极度敏感(MSL6:使用前需烘烤)。这些MSL等级旨在复制塑料封装表面贴装集成电路(IC)在干燥袋打开后能够安全承受的平均最严酷工厂环境条件。例如,如果工厂环境维持在30°C/60%相对湿度,则MSL3器件必须在168小时内组装。遵守这些条件确保器件得到适当处理,最大限度地降低组装和运行期间湿气诱发失效的风险。

无偏压高度加速应力测试(Unbiased Highly Accelerated Stress Test, HAST)是半导体封装行业中使用的一种可靠性测试方法,用于评估电子元件在加速的温度和湿度条件下的耐湿性和长期性能。术语“无偏压”指的是在测试期间未对器件施加电偏压,这将其与施加了电势的有偏压HAST区分开来。这种测试旨在模拟和加速长期暴露在潮湿环境中的影响,从而能够预测器件在真实世界条件下的可靠性。通过使器件承受比正常条件更严酷的环境,HAST提供了对潜在失效机制(如分层和开裂)的洞察,并有助于确保半导体封装的可靠性和稳健性。

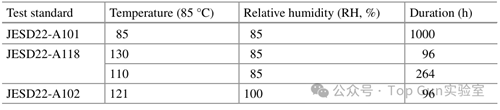

通常使用三种常见的无偏压HAST条件:

•JESD22-A101中的稳态温湿度寿命测试。

•JESD22-A118中的加速耐湿性-无偏压HAST。

•JESD22-A102中的加速耐湿性-无偏压高压蒸煮测试。

测试条件和持续时间概述于下表中。

各种无偏压HAST标准允许在不同应力水平下灵活测试半导体器件。虽然85°C/85% RH的温湿度(TH)测试作为耐湿性的基础评估,但提升的HAST条件(121°C/100% RH和130°C/85% RH)为在严苛条件下的可靠性提供了加速的洞察,这些测试对于识别封装材料和工艺中的弱点至关重要。

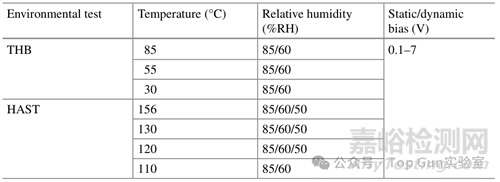

有偏压高度加速应力测试(Biased HAST)涉及在测试期间对器件施加电偏压。这种额外的应力模拟了真实世界的运行条件,并加速了由电和环境因素相互作用产生的失效机制。有偏压HAST特别驱动电诱发的失效机制,如介质击穿和金属化学电迁移(通常称为腐蚀)。这些机制不同于在无偏压HAST条件下观察到的机制(后者主要涉及材料退化相关的失效,如开裂和分层)。

有偏压HAST通常结合高温和高湿条件进行,以加速腐蚀和其他湿气相关失效模式的发生。施加的偏压会加剧电解效应,促进离子迁移和金属溶解。该测试对于评估在恶劣环境中运行的半导体器件的长期可靠性至关重要,尤其是在存在湿气的情况下。

下表提供了常用温度、湿度和电偏压测试条件的总结。值得注意的是,偏压参数通常不被视为加速因子,而是运行条件的代表。测试标准,包括JESD22-A101和JESD22-A110,规定了有偏压HAST所需的具体测试条件和持续时间,确保对半导体器件性能进行一致且可靠的评估。

烘烤不足是半导体封装中对供应商和用户都至关重要的问题。对于供应商而言,烘烤的主要目的是在将器件密封在干燥袋中之前去除残留湿气,从而防止在后续板级焊料回流过程中损坏器件。对于用户而言,每当超过建议的车间寿命限制时,就需要进行干燥烘烤。

干燥封装前的烘烤条件在IPC/JEDEC J-STD-033中有描述,该标准根据湿气敏感度等级和封装配置提供了具体指南。例如,如下表所示,对于暴露在相对湿度≤60% RH环境中的封装,推荐了默认烘烤时间。

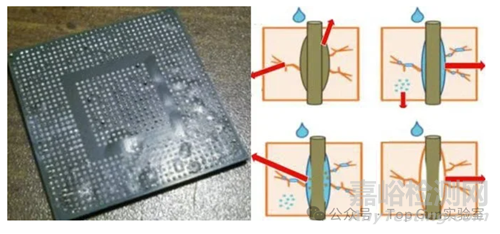

封装“爆米花”现象(Package "popcorning")是表面贴装(SM)焊接回流过程中常见的湿气诱发失效模式。当封装吸收的湿气在回流过程中快速蒸发时,会产生内部蒸汽压和应力,导致分层或开裂。湿气敏感度测试是产品开发和认证阶段确定塑料封装IC器件湿气敏感度等级的关键前提。

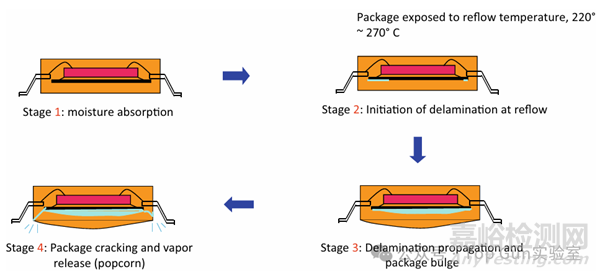

封装“爆米花”现象的发展通常发生在四个阶段,如下图所示。

在阶段1(预处理),封装从环境中吸收湿气。这是一个耗时的过程,如J-STD-020所规定。例如,湿气敏感度等级3(MSL3)测试要求在30°C/60% RH条件下进行192小时的湿气浸泡。在此阶段,大气湿气被吸收到封装的自由体积、聚合物材料中的纳米孔中,尤其是在界面处。

在阶段2,封装后的器件经受回流条件,峰值温度通常在220至260°C之间。回流过程在几分钟内完成。温度的快速上升导致介电薄膜、粘合剂、封装剂和塑料PCB等聚合物材料变得高度柔顺,因为它们的温度超过了玻璃化转变温度(Tg),导致杨氏模量和界面粘附强度显著下降。同时,凝结的湿气蒸发,在封装内产生高内部蒸汽压。这些效应的结合导致在弱界面处(如芯片贴装(DA)/芯片界面)发生分层。汽化的湿气在分层界面处施加牵引载荷,进一步加剧分层。

在阶段3,封装内不断增加的蒸汽压可能导致可见的鼓包,进一步恶化分层过程。在阶段4,裂纹可能萌生并向外侧扩展。一旦裂纹到达封装外部,高压水蒸气会突然释放,通常伴随可听见的声响。“爆米花”一词在半导体行业中已被广泛用于描述回流过程中的湿气诱发失效,即使封装没有表现出可见鼓包或可听见的水蒸气释放。

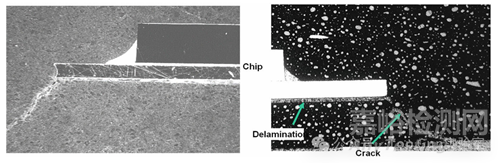

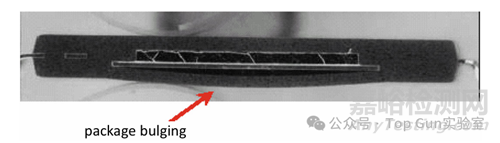

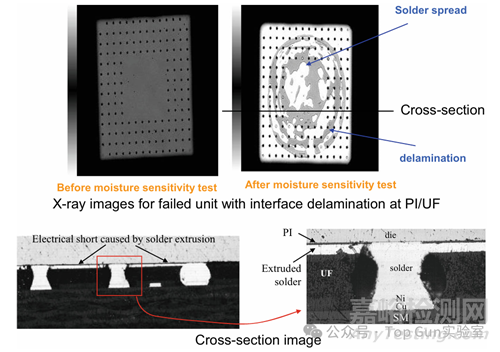

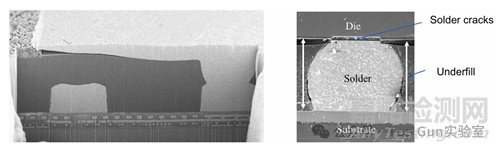

下面5张图展示了在湿气敏感度测试期间观察到的各种失效模式。

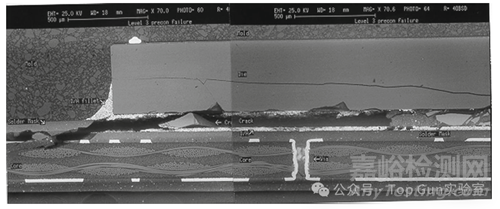

图1显示了引线封装中关键界面分层和随后本体封装剂内开裂的图像。

图2描绘了回流后引线封装的鼓包,说明了内部蒸汽压导致的物理变形。

图3展示了一个PBGA封装横截面的SEM图像示例,显示了芯片/芯片贴装界面和芯片贴装/阻焊膜界面的分层。

图4是倒装芯片封装中熔融焊料渗入分层界面的横截面图像。在回流温度下,焊料熔化,如果基板和底部填充之间发生分层,熔融焊料会渗入分层区域,造成大规模损坏。

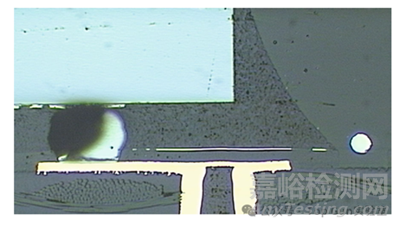

图5是一个罕见而有趣的图像,显示了回流后封装外的焊球。在回流过程中,位于底部填充(UF)和阻焊剂之间的热通孔周围首先发生分层。然后分层扩展并最终到达底部填充的边缘。在回流过程中,随着内部蒸汽压的建立,它推动熔融焊料向外流动。

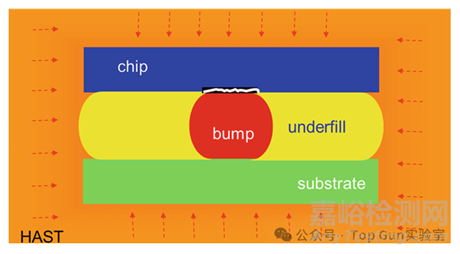

聚合物材料在吸收湿气时会膨胀。无偏压高度加速应力测试(HAST)条件的目的是评估封装在各种涉及湿度和温度的环境条件下的结构完整性和可靠性。吸湿膨胀导致材料尺寸变化,类似于热膨胀失配引起热应力的方式。在这种情况下,除了热应力之外还会产生湿气应力。此外,湿气显著影响界面粘附力,可能导致沿较弱界面发生分层,从而导致器件失效。

湿气通过三种机制的组合影响界面完整性:

1.水分子直接存在于界面,通过与聚合物链结合来降低界面粘附力。研究表明,除了本体材料中的湿气吸收外,额外的水分子倾向于在界面处积聚。

2.吸收的湿气改变了聚合物材料的机械性能,并导致超出温度引起的长期老化效应,可能导致测量的断裂韧性的模式混合度发生变化。

3.潮湿环境中聚合物材料的溶胀引起不同材料之间的体积膨胀失配。这种效应在涉及聚合物和金属的接头中尤为明显。由于金属不透湿气,只有聚合物吸收湿气,导致显著的湿气应变失配。

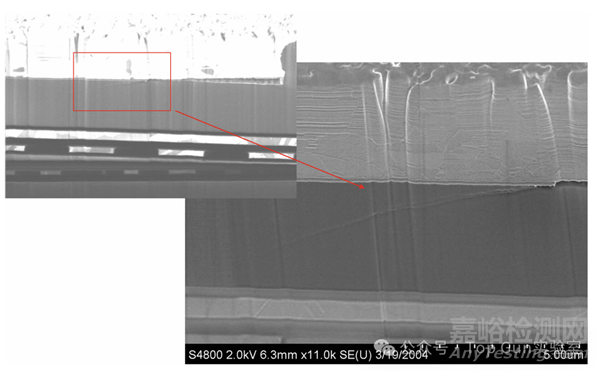

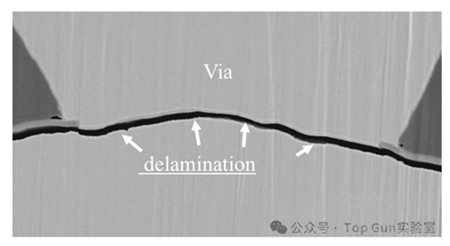

下图展示了聚酰亚胺在高温(130°C)和高湿(85% RH)无偏压条件下的分层情况。然而,在单独的高温存储(130°C)条件下未观察到失效。

下图显示了在高压蒸煮条件(121°C/100% RH)下铜凸点区域的分层。

下图是无偏压HAST条件下通孔区域分层的例子。

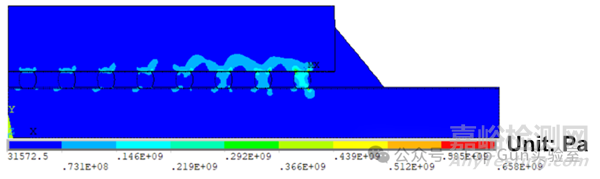

下图展示了HAST期间底部填充溶胀诱发失效的示意图。底部填充溶胀产生的额外拉伸应力与ILD/UBM层粘附力下降的综合效应,导致了凸点区域的分层/开裂。

总之,聚合物材料的溶胀和界面强度的退化是无偏压HAST条件下失效的关键机制。

在高度加速应力测试(HAST)中,有偏压和无偏压条件下的失效机制有根本区别。在有偏压HAST下,施加的电势导致电化学迁移(ECM,Electrochemical Migration)和离子污染相关的失效。这些过程由电场驱动,电场促进湿气和离子的移动,导致腐蚀引发的退化。相比之下,无偏压HAST侧重于在极端环境应力(如高温高湿)下评估材料的完整性和可靠性,而不施加电偏压。

电化学迁移(ECM)的机制涉及金属在阳极(正电极)的溶解,以及随后金属离子或导电金属络合物沿着湿气路径向阴极(负电极)的传输。在阴极,这些金属离子被还原并沉积为纯金属,形成向回朝着阳极生长的枝晶结构。当这些金属枝桥连接两个电极时,就会发生短路,导致漏电失效。

这种现象是由电极处水的电解驱动的。在阳极,水的电解产生H⁺离子,形成酸性环境,有利于金属溶解和离子形成。相反,在阴极,水解释放出OH⁻离子,导致碱性环境,促进金属沉淀。

ECM的发生需要三个基本条件:

1.渗透性湿气路径:离子迁移的通道。

2.迁移离子源:提供移动的离子。

3.偏置电压:作为离子迁移的驱动力。

温度也通过增加离子迁移率和降低表面溶液的粘度(增强导电性)来加速ECM过程。如果没有施加偏置电压,离子迁移的驱动力取决于参与电极的电化学势。施加偏置电压克服了这一障碍,显著增加了有偏压系统中发生ECM的可能性。

某些金属,如金(Au)、钯(Pd)和铂(Pt),通常耐腐蚀。然而,离子杂质(特别是氯化物Cl⁻)的存在会引发络合反应,释放出金属或金属络合物阳离子,使这些金属易受ECM影响。在这种情况下,ECM活性与杂质离子浓度成正比。例如,较高浓度的NaCl会导致形成更多的金属-离子络合物,加速枝晶生长并增加短路风险。

组装过程中的残留物或空气中的颗粒等污染物会加剧ECM,将其对相对湿度(RH)的依赖性转移到较低水平。这些残留物通常具有吸湿性,会形成湿气吸附点,使得在低于饱和点的RH水平下发生凝结。其中,组装过程中的助焊剂残留物特别有害。这些残留物可以改变材料的表面性质,增加其吸湿倾向,或直接降解成为湿气源,进一步促进ECM。

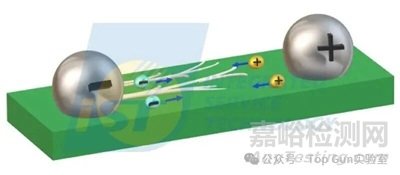

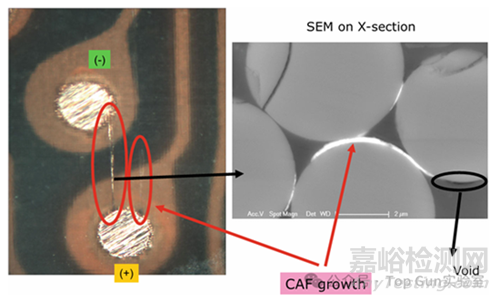

半导体器件中的枝晶生长是指在电化学迁移(ECM)影响下,导电金属枝晶(树状结构)的形成和延伸。当金属在阳极(正电极)溶解,通过湿气等导电路径迁移,并在阴极(负电极)沉积为纯金属时,就会发生这种现象。

该过程始于金属离子在阳极的溶解,由电解驱动,电解创造了有利于离子形成的酸性环境。这些离子然后在施加电场的影响下沿湿气路径传输。在阴极,离子被还原,金属以分支的枝晶模式沉积。随着时间的推移,这些枝晶向回朝着阳极生长,最终桥接两个电极之间的间隙。

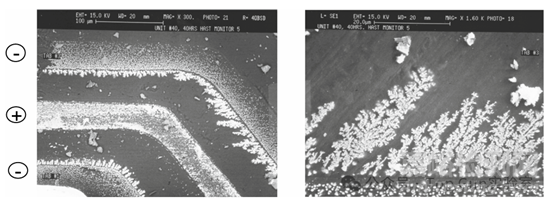

下图展示了TAB引线封装在156°C/85%RH有偏压条件下40小时后铜枝晶的示例。

下图显示了在有偏压HAST条件150小时后基板中的溶解铜迹线和铜枝晶。

由于现代设计中固有的紧密电极间距和精细几何结构,枝晶生长在半导体器件中尤其成问题。高湿度、离子污染物(如氯离子)的存在以及高温等因素可以显著加速枝晶生长速率。

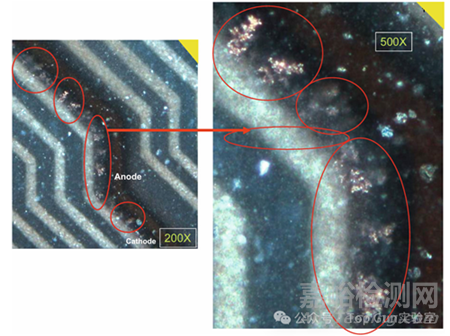

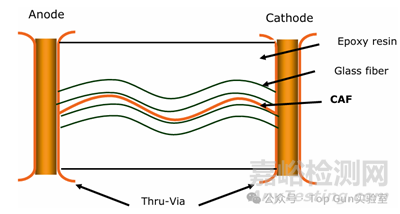

导电阳极丝(CAF)是在印刷电路板(PCB)内部发生的一种失效机制,其中在电路板的绝缘材料中形成两条导体之间非预期的导电路径。这种现象可能导致电气短路、漏电流,并最终导致电子设备失效。CAF作为一种电化学过程发展,需要特定条件,包括湿气侵入、离子污染物和施加的电场。

该过程始于湿气吸收到PCB中(通常指FR-4等玻璃纤维增强环氧树脂)。湿气作为电解质,在电场影响下实现离子迁移。这种迁移通常沿着玻璃纤维和环氧树脂之间的界面发生,这些界面容易出现微裂纹、空隙或弱粘附。这是一种从阳极向阴极沿着分层纤维/环氧树脂界面生长的电化学腐蚀过程。阳极处pH值下降导致可溶性铜腐蚀产物的生成。与枝晶生长不同,CAF发生在亚表面,沿着玻璃纤维/环氧树脂界面,并从阳极生长。CAF由可溶性铜盐构成,并由于pH效应转变为不溶性盐而形成,如下图所示。

下图展示了PCB中通孔到通孔的CAF生长。

总之,微电子器件中的电化学迁移(ECM)失效影响的不仅仅是芯片和封装级别的导线。任何含金属的组件,例如电容器、焊点(如球栅阵列中的焊球)以及引线键合器件中的键合线,都容易受到ECM影响。在促成因素中,湿气的可用性是此失效机制最关键的因素。抑制或控制湿气侵入可以显著延长器件的有效寿命,降低ECM相关失效的可能性。最近的研究集中在理解聚合物介电系统中湿气吸收的基础原理,并开发模型来预测和减轻枝晶生长。

综上所述,本节系统讲述了湿气可靠性的物理基础,揭示了聚合物吸湿特性与标准测试方法的关联。解析了三大失效场景:回流蒸汽压破坏(机械)、无偏压溶胀应力(材料)、有偏压离子迁移(电化学),为失效防治提供理论依据。

来源:Internet