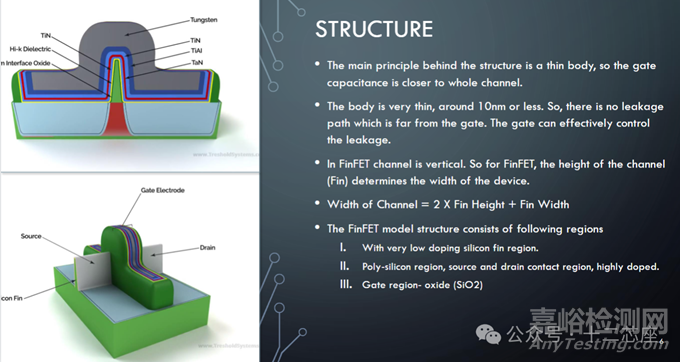

Structure:

结构的主要原理是thin body,因此栅极电容更接近整个沟道。

body层非常薄,大约在10纳米或更薄。因此,不存在远离栅极的漏电路径。栅极可以有效地控制漏电。

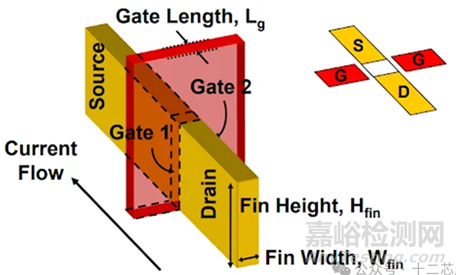

对于FinFET,其沟道是垂直的。因此,在FinFET中,沟道的高度(鳍的高度)决定了器件的宽度。

沟道宽度 = 2 × 鳍高度 + 鳍宽度

FinFET模型结构:

I. 掺杂浓度非常低的硅鳍区域。

II. 多晶硅区域、源极和漏极接触区域,高度掺杂。

III. 栅极区域——氧化物(SiO₂)

FinFET vs CMOS

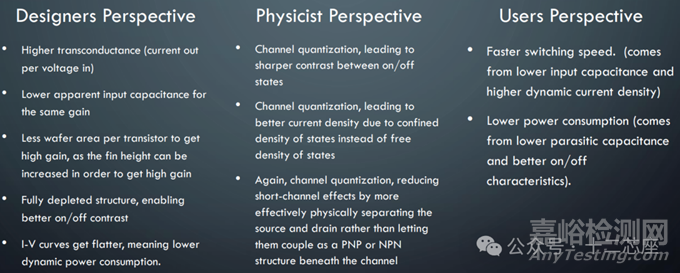

Designer视角

更高的跨导(每单位输入电压所能提供的输出电流更大)

在保持相同增益的同时,实现更低的等效输入电容

只需更小的晶圆面积即可获得高增益,因为可通过增加鳍片高度来提升增益

采用全耗尽结构,带来更佳的开关对比度

I-V 曲线更平坦,意味着动态功耗更低

Physicist视角

沟道量子化,带来更锐利的开/关态对比

沟道量子化,使态密度受限而非自由态密度,从而提升电流密度

再次强调,沟道量子化通过更有效地在物理上隔离源极与漏极,抑制短沟道效应,避免二者在沟道下方耦合形成 PNP 或 NPN 结构

User视角

更快的开关速度(得益于更低的输入电容和更高的动态电流密度)

更低的功耗(得益于更低的寄生电容和更优的开/关特性)

Reference:1.Fin shaped Field Effect Transistor