您当前的位置:检测资讯 > 科研开发

嘉峪检测网 2025-09-27 16:47

摘 要

体外诊断试剂用纯化水的合规管理虽日益受到药品监管部门重视,但现场检查仍频现缺陷。本文依据《医疗器械生产质量管理规范体外诊断试剂现场检查指导原则》及体外诊断试剂用纯化水相关标准,采用归纳分析方法,收集了2021~2024 年天津市14 家体外诊断试剂生产企业纯化水现场检查不符合项,分析了体外诊断试剂用纯化水常见的共性缺陷,发现在制水设备安装,企业制度与法规标准符合性,维护、保养、清洗、消毒,水质监测、检测,以及外购纯化水5 个方面存在问题,未来现场检查应重点关注纯化水制备系统、纯化水的水质监测、纯化水检测环境、外购纯化水等方面,以期为体外诊断试剂生产企业和监管人员提供相关参考。

关 键 词

体外诊断试剂;生产质量管理规范;纯化水;问题缺陷;现场检查

随着医疗技术的飞速进步和临床需求的日益增长,体外诊断试剂行业正迎来前所未有的快速发展阶段。该行业不仅推动了疾病的精准诊断与个性化治疗,还深刻影响着疾病的预防、治疗及后续监测等多个环节,已然成为现代医疗体系中不可或缺的重要组成部分。在这一进程中,工艺用水是体外诊断试剂生产中的核心要素。工艺用水的制备、检测、储存等环节,均会直接或间接地影响医疗器械产品的质量[1]。因此,确保工艺用水的质量是保障医疗器械产品稳定、可靠的基础。

工艺用水是医疗器械产品实现过程中使用或接触的水的总称,以饮用水为源水,主要包括符合《中国药典》规定的纯化水、注射用水和灭菌注射用水,还包括体外诊断试剂用纯化水、血液透析及相关治疗用水、分析实验室用水等[1]。本文将重点探讨体外诊断试剂用纯化水。纯化水在体外诊断试剂生产中占据核心地位,其既可作为产品的组成成分,如样本稀释液、缓冲液等,又是生产过程中不可或缺的工艺用水。由于水中的杂质可能干扰检验结果,纯化水的质量会直接影响体外诊断试剂检测结果的准确性[2]。对于体外诊断试剂生产企业而言,严格控制纯化水的质量,是确保产品质量的必然要求。因此,对纯化水的选择、监控和管理显得尤为重要。

本文依据体外诊断试剂用纯化水相关法规标准,分析体外诊断试剂生产企业现场检查中常见的问题与挑战,提炼出影响纯化水质量的关键因素及现场检查的核心关注点,旨在为体外诊断试剂生产企业和医疗器械监管人员提供相关参考。

01体外诊断试剂用纯化水相关法规

标准解析

体外诊断试剂用纯化水的现场检查,主要依据原国家食品药品监督管理总局于2015 年发布的《医疗器械生产质量管理规范体外诊断试剂现场检查指导原则》开展[3]。在体外诊断试剂用纯化水领域,目前业界普遍参考以下主要标准:2020 年版《中国药典》(二部)[4]、GB/T 6682—2008《分析实验室用水规格和试验方法》[5]以及YY/T 1244—2014《 体外诊断试剂用纯化水》[6]。其中,YY/T1244—2014 作为我国首个针对体外诊断试剂制定的纯化水标准,其重要性不言而喻。上述3个标准是监管人员在开展现场检查时判定纯化水水质指标是否合格的主要参考依据。但这3 个标准对于纯化水水质指标的要求略有不同:在指标设定方面,2020年版《中国药典》设定了11 项指标;YY/T 1244—2014 设定了5 项指标,虽然这5 项指标在2020 年版《中国药典》中均有规定,但该标准对于电导率和微生物限度指标的要求更加严格;GB/T 6682—2008 则根据实验室用水的不同级别设定了不同的要求。而从标准制定的角度而言,2020 年版《中国药典》从制药用水的角度制定技术指标;GB/T6682—2008 从分析实验室用水的角度制定指标;YY/T 1244—2014 则从体外诊断试剂产品角度制定技术指标[7]。因此,体外诊断试剂生产企业应当结合自身产品特性,确定所需要的纯化水种类。3 个标准中的纯化水水质指标对比情况见表1。

02体外诊断试剂用纯化水现场检查常见问题分析与面临的挑战

2.1 体外诊断试剂用纯化水现场检查常见问题汇总

对2021~2024 年天津市14家体外诊断试剂生产企业现场检查情况进行汇总,细致梳理纯化水环节存在的18 项不符合项。通过对各个不符合项的深入分析,本文提炼出5 大类共性缺陷问题,相关数据统计见表2。具体而言:①制水设备安装方面存在2 项缺陷,占比11.11%,表明部分企业在基础设备设施建设规范化方面仍有待提升,以确保生产用水的源头质量。②企业制度与法规标准符合性方面存在4 项缺陷,占比22.22%,凸显出部分企业在遵循国家法律法规及行业标准方面存在不足,亟需加强法治意识与合规管理。③维护、保养、清洗、消毒方面存在4 项缺陷,占比22.22%,这一比例不仅反映了部分企业在日常运维流程中存在疏忽,也体现了建立健全管理体系、提升操作规范性的紧迫性。④水质监测、检测方面存在7 项缺陷,占比38.89%,是所有缺陷类别中问题最为突出的部分。这不仅关乎产品质量的稳定性与可靠性,更直接暴露出部分企业在质量控制体系构建与执行方面存在短板。⑤外购纯化水方面存在1 项缺陷,占比5.56%,提示部分企业对原材料把控不够严格。通过数据统计可以看出,体外诊断试剂用纯化水的共性缺陷问题主要集中于企业制度与法规标准符合性,维护、保养、清洗、消毒以及水质监测、检测这3 个方面,三者占比总和超过80%。

2.2 体外诊断试剂用纯化水现场检查常见问题分析

2.2.1 制水设备安装

《医疗器械生产质量管理规范体外诊断试剂现场检查指导原则》中明确要求, 应当确定所需要的工艺用水, 当生产过程中使用工艺用水时, 应当配备相应的制水设备, 并有防止污染的措施, 用量较大时应当通过管道输送至洁净室(区)的用水点。工艺用水应当满足产品质量的要求[8]。通过汇总分析, 这部分问题主要包括制水设备未配备消毒灭菌设备,导致无法有效抑制微生物生长,纯化水验证报告与设备实际运行状况不符等。此类问题直接威胁纯化水质量,并间接影响产品纯度和稳定性,充分暴露出部分体外诊断试剂生产企业在纯化水源头管理方面的疏漏与薄弱。

2.2.2 企业制度与法规标准符合性

《医疗器械生产质量管理规范体外诊断试剂现场检查指导原则》中明确要求,应当制定工艺用水的管理文件,明确工艺用水种类是否符合2020 年版《中国药典》或GB/T 6682—2008 或 YY/T1244—2014 等标准要求[8]。通过汇总分析,这部分问题主要出现在:一方面,部分企业在制定纯化水管理文件时,出现了对纯化水种类符合标准界定模糊或缺失的现象。这些企业虽在内部制定的纯化水管理规程中明确规定,制备纯化水需符合《中国药典》中关于纯化水的相关要求,但该文件在水质指标的选取和检验方法上,与《中国药典》的要求存在差异。由此可见,部分生产企业未能充分考虑自身产品特性,从而准确识别并选择适宜的纯化水种类,这种对产品特性与用水需求之间关系的忽视,加剧了纯化水管理的复杂性和不确定性。另一方面,在确定纯化水种类后,部分企业也未能严格按照相关标准制定并执行内部制度文件,这不仅反映出企业在执行标准时态度不够严谨,同时也给监管工作增加了难度,埋下了风险隐患。

2.2.3 维护、保养、清洗、消毒

《医疗器械生产质量管理规范体外诊断试剂现场检查指导原则》中明确要求查看工艺用水的管理文件,是否包括设备维护、保养、清洗、消毒的要求;工艺用水的储罐和输送管道应当满足所生产的产品对于水质的要求,并定期清洗、消毒[8]。通过汇总分析,这部分问题主要出现在:部分企业虽已制定了纯化水设备的定期维护计划,如规定精滤过滤器应每半年更换一次、呼吸器及纯化水过滤器应每年更换一次,但在实际执行过程中未能严格遵循。此外,还有部分企业未按照规定对纯化水储罐和输送管道进行清洗和消毒,未保存设备维护、保养、清洗、消毒的相关记录等。这一系列问题,从根本上暴露出部分企业在实践层面存在明显偏差,其主要原因可能是设备维护人员责任意识淡薄,进而导致各项规章制度无法得到严格执行与有效落地。

2.2.4 水质监测、检测

《医疗器械生产质量管理规范体外诊断试剂现场检查指导原则》中明确要求查看工艺用水的管理文件,是否包括水质监测、检测的要求[8]。通过汇总分析,这部分问题主要出现在:部分企业在制定纯化水管理文件时,未明确取样点以及各个取样点水质监测的频次要求,或明确频次要求但未对监测周期进行验证。同时,部分企业存在未按照纯化水管理文件进行水质监测的情况,监测周期大幅超出文件规定,或未按照要求监测所有指标等。上述问题反映出这些企业在管理制度上存在不明确之处,且执行力度不足,暴露了其在质量管理方面有所松懈,尤其是检测人员对于纯化水质量关键性的认识不足,无形中加剧了水质管理风险,对体外诊断试剂的产品质量构成了潜在威胁。

2.2.5 外购纯化水

部分企业虽已配备制水设备以满足日常清洁需求,但由于其自身产品的特殊性质对纯化水的水质指标提出了更为严苛的要求,为确保产品质量,这些企业通常选择外购纯化水作为关键配制用水。通过汇总分析,这部分问题主要出现在:外购纯化水未按照原材料的标准进行管理;企业未对外购纯化水进行检验或验证;纯化水进货检验记录中,性能指标实际测试值记录不完整,难以追溯其质量状况。上述问题的根源在于,企业对相关法规标准的理解不够透彻,未能将外购纯化水视为关键原材料进行系统化、规范化管理,导致其在供应链中的地位被弱化,管理过程中漏洞频出。此外,企业对质量检验环节的疏忽,也暴露出其在构建和维护质量管理体系时存在明显缺陷。

2.3 体外诊断试剂用纯化水制备与管理的双重挑战

上述5 大类共性缺陷问题深刻反映出体外诊断试剂用纯化水在制备与管理领域面临双重挑战。一方面,纯化水制备系统复杂性较高,但部分生产企业却未能予以足够的重视,具体体现为对纯化水系统管理人员的专业培训不到位,导致相关人员对专业知识掌握不足,直接影响纯化水系统运行的稳定性和水质的安全性,进而为产品质量埋下隐患。另一方面,部分企业存在制度与实践脱节的“两层皮”现象,即虽然制定了相关制度文件,但在实际操作中未能严格遵循。在水质监测、维护、保养、清洁、消毒等关键环节,制度未能有效落实,形同虚设。深入分析后发现,部分企业的制度文件本身也存在问题,缺乏足够的精细度和可操作性,难以成为指导实践的有效工具,从而无法确保各项措施得到有效实施。同时,部分企业的内部审核工作流于形式,体现为高层管理人员不重视内部审核、审核计划不够周全、审核制度实施过程不够严格、发现问题后整改措施落实不到位等。审核员在审核过程中,或难以发现问题,或发现问题后不深挖根源。问题整改浮于表面,只整改已发现的问题,而不解决根源问题,也不考虑与之相关的其他潜在问题[9]。

03体外诊断试剂用纯化水现场检查关注点

本文基于现行纯化水相关法规标准要求,通过对近4 年来纯化水现场检查中高频缺陷问题的统计分析,结合监管实践经验,对纯化水制备系统、纯化水的水质监测、纯化水检测环境以及外购纯化水4 个方面,提出了具有较强针对性的检查关注点,旨在为体外诊断试剂生产企业完善纯化水质量管理体系提供技术参考,同时为监管人员开展检查提供支持。

3.1 纯化水制备系统

纯化水的制备方法通常包括离子交换法、蒸馏冷凝法、电渗析法、反渗透法。一般来说,纯化水制备系统由原水预处理单元、脱盐单元、后处理单元和储存分配单元等构成。不同类型体外诊断试剂对纯化水的质量需求存在差异,生产企业应结合产品实际生产需求设计纯化水制备系统,确保纯化水质量能够满足不同产品的特殊生产需求。例如,生化类体外诊断试剂对水中离子杂质、有机物等较为敏感,需重点关注纯化水的电导率与总有机碳指标;化学发光类体外诊断试剂凭借抗原抗体特异性结合以及化学发光反应来实现检测功能,微生物等污染物可能引发非特异性反应,因此需重点关注纯化水的微生物限度指标;荧光定量聚合酶链式反应(polymerase chain reaction,PCR)类体外诊断试剂对核酸酶残留、核酸污染高度敏感,因此需重点关注纯化水的核酸含量。纯化水制备系统现场检查关注点见表3。

3.2 纯化水的水质监测

纯化水质量直接关乎产品安全与检测结果的准确性,因此严格保障纯化水符合相关法规标准的要求至关重要。纯化水的水质监测现场检查关注点见表4。

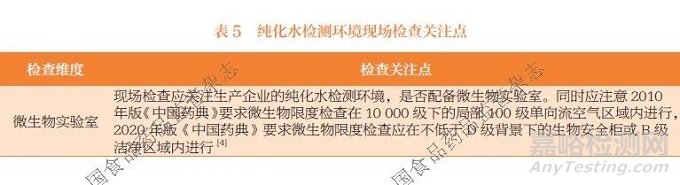

3.3 纯化水检测环境

纯化水的检测环境对检测结果的准确性起着重要作用,其中微生物实验室作为检测环境中的关键部分,现场检查时需予以着重关注。纯化水检测环境现场检查关注点见表5。

3.4 外购纯化水

部分体外诊断试剂生产企业为满足生产需求,会选择外购纯化水,同样需要建立健全质量管理体系,实施有效管控。外购纯化水的现场检查关注点见表6。

04讨 论

纯化水水质监测与检测问题频发,不仅直接影响了体外诊断试剂的生产质量与安全,更从深层次暴露出部分企业在质量管理方面的薄弱与不足。为此,企业必须从源头抓起,建立健全内部监督与自我纠偏机制,全面提升相关人员的质量意识与专业技能水平,确保纯化水水质监测流程的科学性、规范性与有效性。药品监管部门应加大对企业的培训和监管力度,督促企业学法用法,提醒企业遵法守法,抓好企业关键人员的培训及管理。同时,药品监管部门应跳出“保姆式”管理模式,推动企业落实主体责任,提升质量管理水平[11]。

值得关注的是,2025 年版《中国药典》将于2025 年10 月1 日起正式施行,其中将纯化水转入2025 年版《中国药典》四部收载[12]。该版本参考国际标准,结合国内行业调研情况,对纯化水质控检验项目进行了优化[13]。与2020 年版相比,2025 年版《中国药典》中纯化水在性状、电导率、总有机碳、重金属、微生物限度等指标上有所变化,同时不挥发物检测从强制监测项目变为基于风险评估的可选项目。企业应密切关注相关变化,在2025年版《中国药典》实施后,及时更新内部质量管理规定。

本文基于2021~2024 年天津市14 家体外诊断试剂生产企业现场检查中发现的缺陷问题,归纳总结了部分纯化水现场检查的重点关注内容,为企业强化主体责任意识、规范质量管理及检查人员开展工作提供了一定的参考,以期共同推动行业质量标准提升与产品质量保障。

来源:中国食品药品监管杂志