您当前的位置:检测资讯 > 科研开发

嘉峪检测网 2025-09-08 08:21

案例一

小试的技术转移过程

RRT 1.6左右的特定未知杂质,飘了,飘一点点还好,偏的不敢相信了,大约偏到1.9。

这个RRT 1.9的杂质是研发期间RRT 1.6的杂质吗?

从反应液杂质概况和杂质水平感觉是,但是不敢确定,没有带研发样品进行定位。一顿理论分析,其实都是无力的。转移样品邮寄回研发部门,这边继续往下投料,最后证明未知杂质还是那个未知杂质,只是飘了。

收获

距离主峰越远,技术转移过程,偏离原来位置可能性越大(类似没人管了,自由散漫)。此时如果有可能,RRT的参照物可以不选择主峰,而是选择一个距离未知杂质较近的杂质,这样的RRT就不容易偏离很大了。

技术转移前,邮寄代表性样品到接收方

一大堆推论,不如一条直接证据。

案例二

中试技术转移

实验室研究期间,送样检验,操作中一直没有过滤,形成的操作规程中也没有过滤。

因为样品有点机械杂质,质控过程过滤了一下,就是这个操作,让中间体的一个异常杂质超出未知单杂限度,不能放行。项目进度延迟了两天,原因分析一大堆,设备污染问题,物料问题,无机盐残留(出峰靠前)等、原来在于处理样品过程,不过滤一切ok。

案例三

车间放大中的批次

投料操作,样品需要测含量,根据含量折算投料。

QC数据到达车间后,折算收率虽然没超出收率上限,但是数据还是有些偏高,和过往批次不一样。

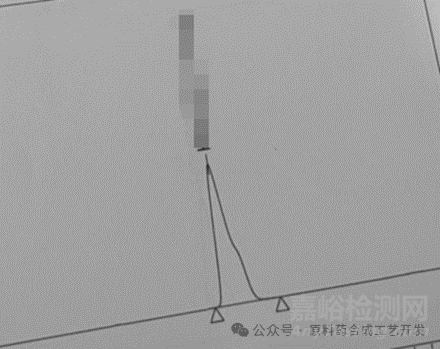

收到含量数据,没有让车间继续投料,亲自去QC看一下实际图,具体如下

一看就包峰了,调出前面的一个批次,含量液相图中明显两个峰,分离度足够,这批就一个峰。

暂停投料,QC调查,重新检验。原因就不分享了。

收获

放大批次之间,只要工艺是相对稳定的,批次间数据基本是可以相对很平行的。一旦数据不符合预期,一定要格外上心,尤其关键步骤。

项目负责人要对数据有敏感性,尽管QC检验结果签字了,也复核了。

案例四

中试技术转移

配置流动相过程,乙腈处理方式不一样(没有按照操作规程执行或者执行不到位),导致分离度不够,两峰有重叠现象。

最初怀疑柱效降低,其实是流动相配制方法的问题,乙腈占比发生了微小变化。

来源:原料药合成工艺开发