您当前的位置:检测资讯 > 法规标准

嘉峪检测网 2025-08-15 18:16

为进一步指导和规范牙科种植体系统产品的体系核查工作,上海器审中心组织制定并发布了《牙科种植体系统生产环节风险清单和检查指南》,全文如下:

牙科种植体系统生产环节风险清单和检查指南

本指南旨在指导和规范牙科种植体系统产品的现场核查工作,帮助医疗器械检查员把握该类产品风险及核查要求,统一核查尺度,同时也为注册申请人建立及运行质量管理体系的工作提供参考。

本指南是对牙科种植体系统产品开展现场检查的指导性要求,供检查员及注册申请人参考使用,帮助有关人员知晓该类产品的结构组成、作用机理、工艺流程及生产控制过程中的风险要点,不作为法规强制执行。注册申请人应依据申报产品的具体工艺特点,遵循相关法规要求建立质量管理体系并保持有效运行。

本指南是在现行法规和标准体系以及当前科技认知水平和现有产品技术基础上形成的,随着法规和标准的不断完善、科学技术的不断发展,相关人员参考时应注意其适宜性,密切关注适用标准及相关技术的最新进展,考虑产品的更新和变化。随着对产品理解的不断深入,本指南相关内容也将适时进行调整。

本指南适用于以钛或钛合金为基体材质制造的非定制式牙科种植体系统。

一、牙科种植体系统产品和生产信息

(一)产品简介

1、概述

种植体系统是一套用于口腔种植修复的装置,通常由种植体、基台及附件组成(图1)。种植体处于口腔,又可以称为种植牙、人工牙根,主要是通过外科手术的方式将与人体骨质兼容性高的生物材料植入人体牙缺失部位的上下颌骨内,然后以骨整合的方式与颌骨融合在一起,待其手术伤口愈合后,通过基台与下部的种植体连接在一起行使功能的一种修复方式。基台安装在锚固于骨内的种植体平台上,并将其向口腔内延伸,用于连接、支持和(或)固位修复体或种植体上部结构。

种植体系统的材质包括钛及钛合金、钛锆合金、陶瓷等。其中钛及钛合金种植体具有优异的生物相容性、耐腐蚀性和机械强度,是应用最久、最广泛的种植体。

2、结构组成

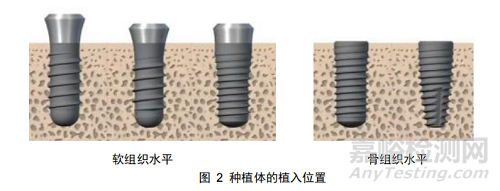

种植体按照植入位置,可分为软组织水平种植体和骨组织水平种植体(图2)。材质一般为纯钛、钛合金,可经过喷砂及酸蚀等工艺表面处理,一般以无菌状态交付。

基台是带角度或不带角度的带孔或带螺纹的柱状或其他形状固体,安装在锚固于骨内的种植体平台上。附件包括中央螺钉、基台螺丝、封闭螺丝、覆盖螺钉、愈合帽等。基台及附件一般采用钛、钛合金等材料制成,可经过阳极氧化等工艺表面处理,以无菌或非无菌状态交付。

3、预期用途

种植体:通过外科手术方式将产品植入人体缺牙部位的上下颌牙槽骨内,用于为义齿等修复体提供固定或支撑,以恢复患者的咀嚼功能。基台及附件:牙缺失后颌骨内植入的牙种植体的配套用部件,用于连接、支持和固位修复体或种植体上部结构,附件用于辅助基台与种植体的固位和种植体植入术后上部结构安装之前对种植体的保护。

4、规格型号

种植体规格型号通常根据形状、几何尺寸及公差、抗旋转性能(如种植体外部/内部六角特性)、种植体轴向平面特性(如种植体表面凸凹、螺距、螺纹、种植体轴向抗旋转沟槽)等区分。

基台规格型号通常根据基台临床用途(临时基台、愈合基台)、匹配的种植体、几何尺寸及公差、结构等区分。

5、产品性能

5.1 种植体性能

5.1.1 化学性能

5.1.2 尺寸及允差

5.1.3 种植体与基台配合性能

5.1.3.1 连接配合及偏差

5.1.3.2 配合间隙

5.1.3.3 螺纹偏差

5.1.4 表面性能

5.1.4.1 外观

5.1.4.2 表面缺陷

5.1.4.3 粗糙度

5.1.4.4 清洁

5.1.5 表面处理(如适用)

5.1.5.1 表面元素

5.1.6 机械性能

5.1.6.1 抗扭性能

5.1.6.2 紧固性能

5.1.7 无菌

5.1.8 细菌内毒素

5.1.9 涂层性能(如适用)

5.2 基台与附件性能

5.2.1 化学性能

5.2.2 尺寸与允差

5.2.3 种植体与基台配合性能

5.2.3.1 连接配合及偏差

5.2.3.2 配合间隙

5.2.3.3 螺纹偏差

5.2.4 表面性能

5.2.4.1 外观

5.2.4.2 表面缺陷

5.2.4.3 粗糙度

5.2.4.4 附着物

5.2.5 表面处理(如适用)

5.2.5.1 表面元素

5.2.6 机械性能

5.2.6.1 抗扭性能

5.2.6.2 紧固扭矩

5.2.7 无菌

5.2.8 细菌内毒素

5.2.9 涂层性能(如适用)

(二)参考文献

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序

GB/T 3620.1 钛及钛合金牌号和化学成分

GB/T 13810 外科植入物用钛及钛合金加工材

GB 18278.1 医疗保健产品灭菌 湿热 第1部分:医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规控制要求

GB 18279.1 医疗保健产品灭菌 环氧乙烷 第1部分:医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规控制的要求

GB/T 18279.2 医疗保健产品灭菌 环氧乙烷 第2部分:GB 18279.1应用指南

GB 18280.1 医疗保健产品灭菌 辐射 第1部分:医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规控制要求

GB 18280.2 医疗保健产品灭菌 辐射 第2部分:建立灭菌剂量

GB/T 19633.1 最终灭菌医疗器械包装 第1部分:材料、无菌屏障系统和包装系统的要求

GB/T 33362 金属材料 硬度值的换算

GB/T 42061 医疗器械质量管理体系用于法规的要求

YY 0304 等离子喷涂羟基磷灰石涂层钛基牙种植体

YY 0315 钛及钛合金牙种植体

YY/T 0316 风险管理对医疗器械的应用

YY/T 0520 钛及钛合金材质牙种植体附件

YY/T 0521 牙科学种植体骨内牙种植体动态疲劳试验

YY/T 0681.2 无菌医疗器械包装试验方法第2部分:软性屏障材料的密封强度

YY/T 1615 外科植入物钛及钛合金阳极氧化膜通用要求

YY/T 1630 医疗器械唯一标识基本要求

YY/T 1706.1 外科植入物金属外科植入物等离子喷涂纯钛涂层第1部分:通用要求

ISO 19227 骨科植入物的洁净度通用要求

(三)生产信息

1、工艺流程示例

1.1 种植体生产工艺流程

CNC 加工、除油清洗、喷砂、酸蚀、粗洗、精洗、内包装、灭菌、外包装

1.2 基台生产工艺流程

CNC 加工、除油清洗、表面处理、粗洗、精洗、内包装、灭菌、外包装

2、关键原材料

种植体、基台及附件一般由符合 GB/T 13810 或 ISO 5832-2、ISO 5832-3、ISO 5832-11 或 ASTM F67、ASTM F136、ASTM F1295、ASTM F1472 等标准中规定的纯钛或钛合金材料制成。

3、关键过程和特殊过程

3.1 关键过程:

CNC 加工

喷砂

粗洗

3.2 特殊过程:

酸蚀

精洗

阳极氧化

灭菌

4、质量控制点

4.1 原材料控制

1、钛金属原材料应符合 GB/T 13810 或 ISO 5832-2、ISO 5832-3、ISO 5832-11 或 ASTM F67、ASTM F136、ASTM F1295、ASTM F1472 等标准要求。

2、包装材料应符合 GB/T 19633 等标准要求。

4.2 过程控制

1、CNC 加工-控制种植体、基台、螺钉的尺寸,包括长度、直径、螺纹、表面粗糙度等。

2、喷砂与酸蚀-影响种植体的表面形态、增强骨结合能力。

3、阳极氧化-提高钛金属的耐腐蚀性能、对钛金属进行改色。

4、清洗-影响产品表面清洁度,如有机物和无机物污染、微粒、初始污染菌。

5、包装-保证产品的清洁、无菌状态。

6、灭菌-使产品无菌。

二、牙科种植体系统风险管理示例(该示例仅供参考,企业可以结合实际情况,建议按照 ISO14971 或 GB/T42062 提供的方法学来确定产品的伤害严重度水平和伤害发生的概率)

(一)制定风险可接受准则

风险管理制度的风险可接受标准如下所示。用半定量分析法计算损害概率,用定性分析法分析损害的严重程度。风险可接受标准用 5×55×5 矩阵图表示。

1. 伤害的严重度水平

|

等级 |

风险严重度定量的描述 |

风险严重度定性的描述 |

|

5 |

灾难性的 |

导致患者死亡 |

|

4 |

危重的 |

导致永久性损伤或危及生命的伤害 |

|

3 |

严重 |

导致要求专业医疗介入的伤害或损伤 |

|

2 |

轻度 |

导致不要求专业医疗介入的暂时伤害或损伤 |

|

1 |

可忽略 |

不便或暂时不适 |

2. 伤害的概率水平等级

|

等级 |

风险发生概率定量分析的范围 |

概率的定性描述 |

|

5 |

≥10−3≥10−3 |

经常 |

|

4 |

<10−310−3和≥10−4≥10−4 |

有时 |

|

3 |

<10−410−4和≥10−5≥10−5 |

偶然 |

|

2 |

<10−510−5和≥10−6≥10−6 |

很少 |

|

1 |

<10−610−6 |

非常少 |

3、风险可接受标准

|

概率等级 |

严重等级 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

5 |

|

R |

R |

U |

U |

U |

|

4 |

|

A |

R |

U |

U |

U |

|

3 |

|

A |

R |

R |

U |

U |

|

2 |

|

A |

A |

R |

R |

U |

|

1 |

|

A |

A |

A |

A |

R |

说明:A:可接受的风险;R:研究进一步降低风险;U:不可接受的风险

(二)初始危害分析

正确识别可能影响医疗器械安全的定性和定量特征并形成文件,根据风险管理计划和GB/T 42062《医疗器械风险管理对医疗器械的应用》、YY/T 1437《医疗器械 GB/T 42062 应用指南》,形成安全特征判定清单,见附表1《牙科种植体系统安全特征检查清单(示例)》。

基于预期用途、可合理预见的误使用及正常状态和故障状态下的安全特征检查清单,识别已知的和可预见的与医疗器械有关的危险,并分别对这些危险进行风险分析,见附表2《牙科种植体系统初始危害分析表(示例)》。

(三)风险控制措施

经过对以上危害的风险分析,对不同的风险在产品实现全过程中采取了不同的控制措施,经验证有效,风险可控制在可接受范围,详见附表3《牙科种植体系统风险评价、风险控制措施记录表(示例)》。

三、牙科种植体系统生产环节风险清单和检查要点

|

序号 |

风险环节 |

风险点及控制措施 |

检查要点 |

|

1. |

机构与人员 |

一、风险点 1.生产人员缺乏质量体系意识,缺乏卫生、微生物基础 知识、洁净作业方面的培训。 2.生产人员患有传染性和感染性疾病。 二、控制措施 1.定期对生产人员进行相关培训,并对培训内容进行评 价考核。 2.制定人员健康要求,设立人员健康档案。对直接接触 物料和产品的操作人员进行年度健康体检。 |

1.人员培训方面的要求: ① 查看是否建立培训制度,并抽查年度培训计划, 确认是否包括微生物学、洁净区作业、工艺用水、安全 防护、岗位技能等方面的培训。 ② 抽查培训记录(关注其与培训计划的符合性), 特别关注清洁、维修人员的培训情况。 ③ 询问并查看培训效果评价记录。 2.人员健康方面的要求: ① 查看是否建立对人员健康的管理要求。 ② 询问并查看相关人员体检检查的传染性疾病项 目,是否对所选择的体检项目的适宜性进行评审并保持 相关记录。 |

|

2. |

厂房与设施 |

一、风险点: 1.未配备适宜的厂房设施和生产环境,导致产品实现过 程和防护过程失效。 2.场地布局不合理,导致人流物流交叉、往复。 二、控制措施 1.应配备与其生产相适应的生产环境。 2.应配备与其产品质量控制相适应的检验场所和设施。 3.应合理布局场地和设备的位置。 |

1. 确认无菌提供的种植体、基台产品是否配备十万级 洁净车间;确认非无菌提供的基台产品生产是否在洁净 车间或受控区域生产。 2. 确认无菌提供的种植体、基台产品的末道清洗、包装等工序是否在十万级洁净车间内完成。确认非无菌提供的基台产品是否在受控的环境中生产及包装。 3. 确认洁净厂房的环境是否满足YY/T 0033中对十万级环境的要求,确认空调净化系统的维护、保养、消毒是否符合相关的规定。 4. 确认工序设置、人流物流是否合理,制定产品的生产过程的防护措施,避免物料、产品受到污染。 |

|

3. |

设备 |

一、风险点: 1. 未配备与产品生产和检测相适宜的生产和检测设备,导致产品实现过程和质量控制过程失效。 2. 未配备适宜的工艺用水。 3. 配备的生产设备不利于清洁,或容易对环境造成污染。 4. 用于产品清洁、设备驱动的工艺用气未经处理及监控,对产品和环境造成污染。 5. 生产设备未及时维护、校准,设备状态发生改变,影响产品的质量。 二、控制措施 6.应当配置适宜的生产设备、工艺装备、监视和测量装置,如:纵切机、超声波清洗机、包装封口机等。 7.应当确定所需要的工艺用水。当生产过程中使用工艺用水时,应当配备相应的制水设备,并有防止污染的措施,用量较大时应当通过管道输送至洁净室(区)的用水点。 工艺用水应当满足产品质量的要求。 8. 设备的选型、安装应便于操作、清洁和维护,制定设备维护、保养、校准的规程,定期维护、校准。 9. 应对工艺用气进行过滤,并通过适宜的管理运输,定期对工艺用气的洁净度进行检测。 |

1. 根据产品生产工艺流程,确认企业是否配备相应的生产设备。 2. 确认企业设备、工装种类、类型、加工精度、数量、状态等帐、物一致,生产设备、工装在规定的维护、维修、保养程序下状态良好,能持续生产出质量稳定、符合要求的产品。确认企业配备了产品生产相适宜的生产设备及工艺装备,如五轴车铣设备、纵切机、超声波清洗机、酸蚀设备、磁力抛光机、阳极氧化设备、喷砂设备、激光打标机、烘干机等。 3. 现场查看生产设备的清洁、维护、保养要求及记录,是否易于清洁和维护,不对产品和环境造成污染,查验设备的维护、保养、校准记录。 4. 查验企业是否对工艺用气系统进行验证,是否配备除油、除水、除菌过滤器,及过滤器的维护、更换要求,查验是否对工艺用气进行日常监测。 5. 查验加工刀头更换、维护记录;查验注塑模具的维护、保养记录。 6. 查验企业是否配备与产品性能相适宜的检验设备,如三坐标测量仪、影像仪、粗糙度仪、轮廓仪、维氏硬度计、拉力机、扭矩仪。查验企业是否配备表面缺陷检验用黑光灯、照度计、检验用乳化剂、显像剂等试剂。查验企业是否配备微生物检验用设备如生物安全柜、超净台等。 |

|

4. |

文件控制 |

一、风险点 1. 未建立与植入产品相适宜的质量管理体系文件和记录要求,文件管理没有记录,未明确植入产品文件、记录的保存要求,产品不可追溯。 二、控制措施 1. 建立适宜的文件管理制度。 2. 确保作废的技术文件等必要的质量管理体系文件及记录的保存期限,以满足产品维修和产品质量责任追溯等需要。 |

1.查看文件控制程序和记录控制程序,对文件版本的管理是否合理。 2.查看企业对作废文件、记录的控制要求,对作废文件和记录的保存期限,因种植体为长期植入,产品寿命(非货架寿命)不明确,作废技术文件和记录的保存期限原则上应为永久保存。 3.查看质量管理体系文件和技术文件,其文件的编制、审核、批准、更改和修订、版本管控、发放应符合文件控制程序的要求,满足可追溯的要求。 4.查见质量记录,确认符合文件管理要求,真实且具有可追溯性。 |

|

5. |

设计控制 |

一、风险点: 1.设计开发输入不充分、未考虑顾客、用户、法规、市场需求。 2.设计开发全过程未充分进行风险控制,导致产品存在设计风险,不能充分实现安全、有效。 3.未能进行有效的设计转换,工艺过程不稳定。 4.设计开发输出不完整,不能满足设计输入的要求,无法有效指导生产。 5.产品验证不充分,如产品性能、老化性能、包装性能、生物学性能。 6.未按照程序文件的要求,对设计开发各个环节的过程进行记录,评审,不能识别产品的设计变更。 7.风险分析不充分,未对产品可能的大效方式充分识别。 二、控制措施 1.产品的设计输入应完整,考虑各方需求,识别产品、加工过程中的风险点,并采取措施,以将风险降低至可接受水平。 2.设计和开发输出应当满足输入要求,包括采购、生产和服务所需的相关信息、产品技术要求等。设计和开发输出应当得到批准,保持相关记录。 3.产品定型后,实施生产转换,保证工艺的稳定性。 4.研制加工工艺应当对各种助剂的使用及对杂质(如残留单体、小分子残留物等)的控制情况进行验证并形成文件。 5.根据有限元分析或数值计算选取受力最差情况进行力学性能试验。根据申报产品处于最差情况的型号规格,再选择已上市同类产品中最接近的型号规格的性能数据进行对比。包装的各项性能进行充分验证。 6.设计开发变更应按流程规定及时进行识别、验证和评审等,应按规定启动注册变更或备案。 |

1.查看风险管理报告及设计验证、设计确认、设计更改的相关记录,说明书及标签、包装标识是否贯彻风险控制措施。 2.确认企业设计和开发输出、注册核准的相关内容已经全部系统地转化为受控的生产管理规范和质量控制相关规范。查企业输出的各规格型号的种植体、基台的图纸,是否明确了尺寸、螺纹尺寸的要求。 3.查看企业设计开发输出文件,应当对所采用的植入体、基台的关键原料明确材料的牌号和供应商,满足国、行标等标准要求。查看种植体和基台的表面处理方式,种植体的表面处理包括涂层(金属)、喷砂处理、酸蚀处理、钝化处理等,基台的表面处理如阳极氧化、钝化处理等。 4.查验有限元分析报告是否对受力最差情况进行分析,查验产品的力学性能验证报告。 5.通过核对产品技术要求/注册产品标准等注册批准文件、设计和开发输出文件、生产相关技术文档等,确认企业设计输出已形成最终产品规范,实际生产用技术文档,特别是图纸等技术文档应系统,完整并与注册产品技术要求等注册批准文件一致,任何更改应符合法规要求。 6.检查产品验证报告,如: ① 生物学评价报告的项目,至少应包括:细胞毒性试验、致敏性试验、刺激或皮内反应、全身毒性试验、亚慢性毒性试验、遗传毒性试验、植入试验等。 ② 老化验证报告,应对灭菌后产品进行老化后性能验证或评估,应对包装性能进行验证。 ③ 产品性能验证,如种植体与基台配合使用的性能验证报告。 ④ 非无菌提供的基台,应对临床使用前的清洗、灭菌方式进行验证,与说明书中规定的清洗、灭菌方式保持一致。 7. 查阅险管理报告,是否对DFMEA、PFMEA充分识别,并采取合适的措施以降低风险。 |

|

6. |

采购控制 |

一、风险点 1.原材料的质量标准不明确,不能保证成品质量满足要求。 2.未按规定的要求实施采购,未能达到物料的质量标准,存在安全隐患。 二、控制措施 1.制定纯钛、钛合金、包装材料等原料的质量标准,并与供方签订采购质量协议,明确采购物料的材质、牌号、生产厂家、生产环境、包装方式、性能要求等。 2.对每一批次原材料按照质量标准的要求进行检验和验收,定期对供方进行评价。 |

1. 查验是否制定原材料的质量标准,与供方签订的质量协议、采购合同等是否明确对物料的要求。 2. 查验采购和进货检验记录,对原材料的检验、验收是否与文件规定一致。 3. 查验采购的纯钛、钛合金原材料是否发生牌号、供方的改变,采购物料应满足产品技术要求、GB/T 13810等标准的要求。 4. 查验采购的包装材料是否发生材料、供方的改变,采购物料应满足原料质量技术要求,原料标准的要求。 5.查验采购的包装材料的生物相容性检测报告,符合GB/T 19633标准的检测报告,查验包装材料是否在产品同等级的生产环境生产。 |

|

7. |

生产管理 |

一、风险点 1. 未明确工艺流程及工艺参数,未识别关键特殊工序,不能保证过程质量和产品质量满足规定的要求。 2. 未对关键工序、特殊过程进行验证和确认,生产出的产品有质量问题。 3. 需清洗的原料和成品未设置清洗过程,或选择不适宜的清洗方式、清洗介质。 4. 原料的生产记录不可追溯,未开展医疗器械唯一标识工作,产品不具有医疗器械唯一标识。 5. 人员、环境、物料控制存在缺陷,造成对产品的污染。 6. 选择的灭菌方式不合理,或未对灭菌过程进行确认,灭菌过程失效。 二、控制措施 1. 制定生产工艺流程图,识别关键工序、特殊过程,制定各过程的作业指导书,明确关键工序、特殊过程的工艺参数,在关键工序后设置过程检验点。 2. 对关键工序如CNC加工进行验证,并设置适宜的过程检验要求。对特殊工序如表面处理、清洗、包装、灭菌等进行确认,并输出作业指导书。 3. 对需要清洗的原材料进行清洗,并对清洗的效果、清洗的残留进行验证。 4. 制定产品的可追溯性控制程序,明确追溯的程度、范围等要求。建立唯一标识的管理文件。 5. 对关键工序机加工设备的精度进行确认,并设置过程检验。 6. 根据产品和包装特点,选择合适的灭菌方式,并对灭菌过程进行验证。 |

1. 查验生产工艺流程图是否与实际生产一致,是否识别关键、特殊工序。 2. 查验生产作业指导书,是否明确了关键工序、特殊过程的操作要求、工艺参数等。 3. 查验纵切机的验证报告,是否满足加工精度的要求。切削的作业指导书应明确使用设备的编号,切削刀头的规格、编号等要求。 4. 查验关键工序的过程检验设置是否合理。 5. 查验表面处理的验证报告,如①喷砂是否对磨砂规格、喷砂时间、压力、距离、角度等进行验证;②酸蚀过程是否对温度、酸蚀液配比、时间等参数进行验证。 6. 查验清洗验证报告,是否对种植体、基台、螺钉的清洗进行验证,验证内容应包括清洗效果、冷却液(若使用)和酸蚀液、清洗剂的残留、初始污染菌等,可参考ISO 19227标准的要求,查验清洗作业指导书中对清洗过程的规定是否与验证报告一致。 7. 抽查生产记录,能否保证原材料、设备、工艺参数、数量、人员、日期等关键信息的可追溯性,查生产产品是否具有医疗器械唯一标识。 8. 查环境管理制度是否对环境控制、洁净车间人员和物料的管理要求。 9. 对于无菌提供产品,查灭菌确认报告,是否根据GB 18279、GB 18280等标准的规定进行灭菌确认,是否对灭菌后产品、包装性能进行验证,查灭菌验证是否能保证产品达到所要求的无菌保障水平。对于非无菌提供产品,查灭菌验证资料与说明书中推荐灭菌参数是否一致。 10. 查验种植体、基台、螺钉加工用纵切机、加工中心的刀头的维护保养更换的要求。 11. 查防护控制程序,是否制定了人员防护,产品防护。应制定人员防护要求:酸蚀工序操作人员接触挥发性、腐蚀性的试剂,应配备通风排风、防护装置。喷砂工序有扬尘,应配备吸尘装置。应制定产品防护要求:如产品在清洗过程中应特定摆放,避免产品产生划痕等。 |

|

8. |

质量控制 |

一、风险点 1. 未制定过程、成品检验规程。 2. 未配备检验用设备,或检验设备不满足产品技术要求、标准要求。 3. 检验人员能力不足。 二、控制措施 1.制定种植体、基台产品过程、成品检验规程。 2.配备检验用设备,对检验设备进行校准、设备确认。 3.对专职的检验人员进行检验规程、洁净区卫生知识、法规的培训。 |

1. 查验是否制定了过程、成品检验规程,是否明确了检验的规则,如检验方法、抽样数量、质量接收限等。 2. 查验产品的过程检验中是否明确了首检、终检,检验项目是否覆盖种植体、基台和螺钉等附件图纸中的关键尺寸、检验方法,是否能保证产品的质量。 3.查验是否配备了所需的检验设备,检验设备的校准、维护是否满足要求,如拉力试验机是否对力值、移动速率等进行校准。是否制定了设备操作、维护保养规程。 4.查验检验报告,是否有检验原始记录,并满足可追溯的要求。 5.查验检验人员的检验能力,检验人员的培训记录。 6.查验检验规程,是否对产品技术要求中的性能指标进行检测,如产品尺寸、配合间隙、表面粗糙度、扭矩等,若与生产过程相关的性能因设备昂贵需要委托检验的,委托检验的机构是否有检测的资质。查检验作业指导书,是否明确了表面缺陷的检验规则、检验要求,是否符合YY/T 0343的要求。 |

|

9. |

销售和售后服务 |

一、风险点: 追溯不到终端用户,无法进行有效的上市后不良事件监测。 二、控制措施: 应能通过企业代理商或经销商保存医疗器械分销记录以满足追溯要求。 |

1.确认企业追溯管理相关规定是否覆盖代理商或经销商保存医疗器械分销记录的相关规定;确认是否按规定实施销售追溯管理,抽查销售记录,是否能实现有效追溯。 |

|

10. |

不良事件监测、分析和改进 |

一、风险点: 未建立有效的上市后不良事件监测体系,无法有效实施不良事件监测。 二、控制措施: 1. 应按法规要求开展不良事件监测;应建立纠正、预防措施程序,确定潜在问题的原因,采取有效措施,防止问题发生。 2. 应制定对取出的植入性医疗器械进行分析研究的规定并形成文件;是否按规定对取出的植入性进行分析研究,以改进、提高产品安全有效质量特性。 |

1. 检查是否建立不良事件监测的规定,确认规定覆盖了部门/人员职责、监测程序、报告时限、报告途径、调查、处置、内外部接口等内容。确认已按规定开展了不良事件监测活动并持续保持相关记录。 2. 检查是否建立纠正预防措施程序,确定产生问题的原因,采取有效措施,防止相关问题再次发生。 3. 确认企业建立了对可获得的取出植入物进行分析研究的规定;确认企业按规定开展取出植入物(包括失败病例)的分析研究并通过设计和开发更改提高产品质量;确认企业持续保持相关文档与记录。 |

附表1:《牙科种植体系统安全特征检查清单(示例)》

|

问题 |

回答 |

危害类别 |

|

1医疗器械的预期用途是什么和怎样使用医疗器械? 应当考虑的因素包括:医疗器械的作用是与下列哪一项有关:对疾病的诊断、预防、监护、治疗或缓解;或对损伤或残疾的补偿;使用的适应症是什么(如患者群体、使用者资料、使用环境)?禁忌证是什么?医疗器械是否用于生命维持或生命支持?在医疗器械失效的情况下是否需要特殊的干预?当出现安全问题(性能退化或失去可用性)时是否会对医疗器械的性能造成影响?未经许可的使用及活动或数据丢失是否会影响医疗器械的安全性? |

牙科种植体:植入到牙槽骨内,用于为义齿等修复体提供固定或支撑,以恢复患者的咀嚼功能。基台及螺钉:牙缺失后颌骨内植入的牙种植体的配套用部件,用于连接、支持和固位修复体或种植体上部结构。 |

信息危害D |

|

2医疗器械是否预期植入? 应考虑的因素包括植入的位置、患者群体特征、年龄、体重、身体活动情况、植入性能老化的影响、植入预期的寿命、植入的可逆、植入物在植入时是否可以被修改或配置及其作用时的访问接口(如植入器械的物理接口或无线接口)。 |

是,预期用户:精神正常、有手术承受能力的牙缺损患者 |

生物学危害E |

|

3 医疗器械是否预期和患者或其他人员接触? 应当考虑的因素包括预期接触性质,即表面接触、浸入式接触或植入及每种接触的时间长短和频次。 |

产品为植入物,与颌骨、牙龈和血液持续接触,骨和种植体结合后长期植入。 |

能量危害 B |

|

4 在医疗器械中利用何种材料或组分,或与医疗器械共同使用或与其接触? 应当考虑的因素包括:和有关物质的相容性;与组织或体液的相容性;与安全性有关的特征是否已知;医疗器械的制造是否利用了动物源材料? |

主要材料为纯钛、钛合金。种植体、基台与牙冠配合使用。 |

生物学危害 E 能量危害 B |

|

5 是否有能量给予患者或从患者身上获取? 应当考虑的因素包括:传递的能量类型;对其的控制、质量、数量、强度和持续时间;能量水平是否高于类似器械当前应用的能量水平。 |

否 |

/ |

|

6 是否有物质提供给患者或从患者身上提取? 应当考虑的因素包括:物质是供给还是提取;是单一物质还是几种物质;最大和最小传递速率及其控制。 |

否 |

/ |

|

7 医疗器械是否处理生物材料用于随后的再次使用、输液/血液移植? 应当考虑的因素包括处理的方式和处理(一种或多种)物质的类型(如自动输液/血、透析、血液成分或细胞疗法处理)。 |

否 |

/ |

|

8 医疗器械是否以无菌形式提供或预期由使用者灭菌,或用其它微生物学控制方法灭菌? 应当考虑的因素包括:医疗器械是预期一次性使用包装,还是重复使用包装;储存寿命的标示;重复使用周期次数的限制;产品灭菌方法;非制造商预期的其它灭菌方法的影响。 |

1. 无菌交付规格产品以灭菌形式提供。 2. 非无菌交付产品在末道清洗后采用一次性包装。使用前必需去掉所有外包装、标签,使用高温、高压蒸汽灭菌,具体方法可参考使用说明书 |

生物学危害E |

|

9 医疗器械是否预期由用户进行常规清洁和消毒? 应当考虑的因素包括使用的清洁剂或消毒剂的类型和清洁周期次数的限制。医疗器械的设计可影日常清洁和消毒的有效性。另外,应当考虑清洁剂或消毒剂对器械安全性和性能的影响。 |

1. 无菌交付规格产品以灭菌形式提供,无需用户清洁与消毒。 2. 非无菌交付产品使用前必须用高温高压蒸汽灭菌。 |

生物学危害E |

|

10 医疗器械是否预期改善患者的环境? 考虑的因素:温度、湿度、大气成分、压力和光线。 |

否 |

/ |

|

11 医疗器械是否进行测量? 应考虑的因素:测量的变量和测量结果的准确度和精密度,以及测量装置或数据是否会被破坏,还包括校准及维护的需要。 |

否 |

/ |

|

12 医疗器械是否进行分析处理? 应当考虑的因素包括医疗器械是否由输入或获得的数据显示结论、所采用的计算方法和置信限。应当特别注意数据和计算方法的非预期应用以及对算法和数据未经许可的篡改 |

否 |

/ |

|

13 医疗器械是否预期和其它医疗器械、医药或其它医疗技术联合使用? 应当考虑的因素包括识别可能涉及的任何其它医疗器械、医药或其它医疗技术和与其相互作用有关的潜在问题,以及患者是否遵从治疗。 |

植入过程会使用X 片机监控,术后检查可能使用CT、X 片机。种植体、基台与牙冠配合使用。 |

信息危害D 使用危害G |

|

14 是否有不希望的能量或物质输出? 应当考虑的与能量相关的因素包括噪声与振动、热量、辐射(包括电离、非电离辐射和紫外/可见光/红外辐射)、接触温度、漏电流和电场或磁场。应当考虑的与物质相关的因素包括制造、清洁或试验中使用的物质,如果该物质残留在产品中具有不希望的生理效应。应当考虑的与物质相关的其它因素包括化学物质、废物和体液的排放。 |

否 |

/ |

|

15 医疗器械是否对环境影响敏感? 应当考虑的因素包括操作、运输和储存环境。它们包括光线、温度、湿度、振动、泄漏、对能源和致冷供应变化的敏感性和电磁干扰。 |

种植系统应贮存在相对湿度不大于70%、无腐蚀气体和通风良好的环境中。 |

环境危害F |

|

16 医疗器械是否影响环境? 应当考虑的因素包括:对能源和致冷供应的影响;毒性物质的散发;电磁干扰的产生。 |

否 |

/ |

|

17 医疗器械是否有基本消耗品或附件? 应当考虑的因素包括消耗品或附件的规范以及对使用者选择它们的任何限制。 |

否 |

/ |

|

18 是否需要维护和校准? 应当考虑的因素包括:维护或校准是否由操作者或使用者或专门人员来进行?是否需要专门的物质或设备来进行适当的维护或校准?校准值追溯到更高参考标准的可追溯性如何判定是否需要维护或再次校准?维护或校准是否由操作者或使用者或专门人员来进行? |

否 |

/ |

|

19 医疗器械是否有软件? 应当考虑的因素包括软件是否预期要由使用者或操作者或专家进行安装、验证、修改或更换,以及软件更新的真实性。 |

否 |

/ |

|

20 医疗器械是否允许获取信息? 应当考虑的因素包括可接入的以太网接口、USB 接口、串行端口、移动硬盘。 |

否 |

/ |

|

21 医疗器械是否持有患者护理的关键数据? 应当考虑的因素包括数据被修改或损坏的可能性、未经许可的数据访问及给病人带来的后果。 |

否 |

/ |

|

22 医疗器械是否有限制的保存期限? 应当考虑的因素包括医疗器械是否会随时间老化、储存条件及初包装的影响、失效日期的表述、超过失效日期后使用的可能性及失效的医疗器械的处置。 |

是,产品有货架有效期。 |

信息危害D |

|

23 是否有延时或长期使用效应? 应当考虑的因素包括人机工程学和累积的效应。其示例可包括含盐流体泵有随着时间推移的腐蚀、机械疲劳、皮带和附件松动、振动效应、标签磨损或脱落、长期材料降解 |

牙种植体锚固在颌骨内,为缺失牙的修复体提供支持和固定。基台与种植体配合使用 |

|

来源:Internet