本文适用于利用激光作用于生物组织产生热效应,预期用于治疗视网膜病变的眼科激光设备。

根据2017版《医疗器械分类目录》,产品管理类别为第三类,分类编码为16-05-02。

产品仅用于通过光热效应作用于眼组织,产生凝固的效果用于治疗视网膜疾病的目的,核心词应为激光光凝机。若产品的作用机理同时包含了光致爆破效应,可命名为激光治疗机。

一、眼科激光光凝机工作原理及作用机理

1、眼科激光光凝机工作原理

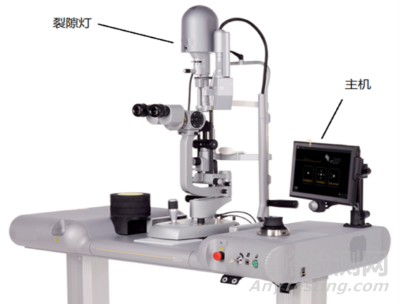

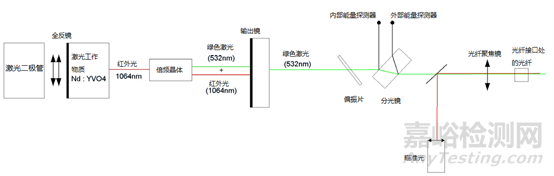

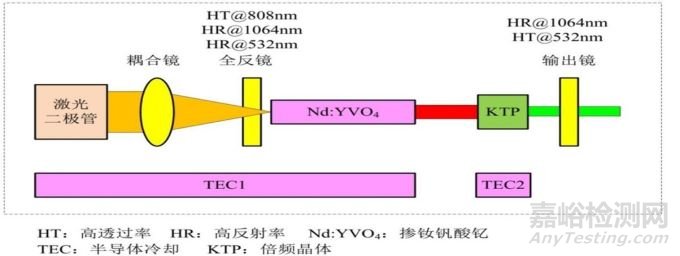

光凝机一般包括主机、激光应用部件(如眼内光纤、裂隙灯显微镜、裂隙灯适配器、间接检眼镜)、和/或其他辅助设备,有些是主机、激光应用部件与裂隙灯显微镜集成一体(如图1所示)。以半导体泵浦的固体532nm激光为例,说明光凝机激光发生的原理(如图2所示),激光二极管发射泵浦光,泵浦光经过聚焦准直后照射至激光工作物质(Nd:YVO4),发生受激辐射后激发出1064nm光子;1064nm光子在全反镜和输出镜之间反射,互相之间不断发生相干放大形成1064nm激光;1064nm激光经过倍频晶体后,发生非线性光学效应中的二次谐波效应,一部分转化为532nm激光,透过输出镜形成532nm激光输出;532nm激光经过偏振片和分光镜,小部分被发射至能量探测器,转化为电信号反馈至控制及安全电路,大部分输出至光纤聚焦镜,经过光纤聚焦镜后,与调节至同光路的瞄准光,一起从激光耦合口输出(如图3所示),通过激光应用部件,如眼内光纤、裂隙灯显微镜、裂隙灯适配器、间接检眼镜将激光引导到患者眼中。

图1 主机与裂隙灯显微镜集成

图2 光泵浦半导体光凝机

图3光路传输示意图

2、眼科激光光凝机工作原理作用机理

2.1、不同波长的激光会被眼内不同的色素组织吸收,如视网膜色素上皮层或脉络膜中的黑色素、血液中的血红蛋白、叶黄素等(如图4所示)。532nm为绿光,血红蛋白和黑色素吸收高,黄斑区的叶黄素吸收少,视网膜色素上皮层吸收较多;560nm、577nm为黄光,氧合血红蛋白吸收率最大,黑色素吸收少,叶黄素吸收相对较少, 脉络膜毛细血管浅层吸收较多。810nm为近红外光,血液中的血红蛋白吸收较少,光透射率较高;与可见光波段相比,黑色素吸收较少,穿透力强,脉络膜动静脉血管吸收较多而叶黄素几乎不吸收。

图4激光与色素组织的吸收特性

2.2、常见的激光与组织的相互作用可分为热效应、光化效应、光致爆破效应、压强效应和生物刺激效应。当激光作用于人体组织时,这些效应很多都是同时发生的,并没有严格的界限,在一定的条件下,以某种效应为主。光凝机涉及的主要包括两种效应:

(1)激光热效应,组织吸收激光能量后转为热能,激光

能量被视网膜色素上皮层或脉络膜中的黑色素和血液中的血红蛋白吸收并产生热量,导致组织温度升高,蛋白质变性产生凝固现象。

(2)生物刺激效应,也称为光的生物学效应。低强度激光照射组织,可引起部分细胞因子发生变化,达到刺激部分受体的目的,起到调节作用。

激光器与组织产生不同的效应决定不同临床应用情形,如:

视网膜光凝,通过激光的热效应,针对视网膜微血管缺血区或毛细血管无灌注区进行治疗,阻止眼内新生血管的发生和发展,改变视网膜区域的缺氧状态。可用于治疗糖尿病视网膜病变、视网膜静脉阻塞等。

通过激光的生物学刺激效应,产生“阈值”(激光凝固组织所需的能量的临界值)下的脉冲波,作用于视网膜色素上皮层,视网膜色素上皮细胞产生中等程度损伤,引起部分因子发生变化,如:血管内皮生长因子(VEGF)下调,热休克蛋白70(HSP70)上调等。可以减少新生血管及改变血管通透性,用于治疗中心性浆液性脉络膜视网膜病变,糖尿病视网膜病变以及视网膜静脉阻塞引起的黄斑水肿。

二、眼科激光光凝机性能研究实验要求

光凝机的关键性能参数至少包括峰值波长、光束发散角(或会聚角)、光斑尺寸、脉冲功率/能量范围、激光输出方式、脉冲特性等;若有扫描功能应给出扫描参数,至少包括:扫描图形及排列方式、图形尺寸、光斑尺寸、扫描次数、点个数、点间隙等;若光凝机以脉冲串的方式进行输出,还应确定子脉冲宽度并设定间隔。

应明确产品调节能量的方式,如调节能量还是调节脉宽或调节功率。若是调节脉宽或功率,确定详细对应数据表(不同能量下的脉宽和功率)。如果产品能量参数是改进已上市的产品的,可通过改进设计、更换关键元器件、改进生产工艺或更改试验方法、软件调节激光输出方式等。

区别于同类产品的特征是需要关注的重点,除了设置能量参数(功率或能量、脉宽、重复频率等),产品调节能量的方式(调脉宽还是调频率),脉冲特征,还应对激光脉冲形成机制(软件调、开关调、Q开关的光电器件调等),波形实测图、光束质量(光斑均匀性、光斑能量分布图、光斑图形)等进行研究。

1、生物相容性评价研究

生物相容性评价可根据GB/T 16886.1和《关于印发医疗器械生物学评价和审评指南的通知》的要求进行。应对产品各结构组成(如:主机、激光应用部件(如眼内光纤/裂隙灯显微镜/裂隙灯适配器/间接检眼镜、激光防护眼镜等)与患者和使用者接触部分的生物相容性进行评价。应明确各部位材质(包括名称\牌号\结构式\分子式等)。如应用新材料,建议明确其理化性能和生物学特性。如在说明书中明确“使用者需佩戴手套操作、患者需使用垫纸等”,可不对接触部分进行生物相容性评价。可参考《医用激光光纤产品注册技术审查指导原则》、《裂隙灯显微镜注册技术审查指导原则》中的相关要求。眼内激光光纤若开展生物学试验的应考虑评价眼刺激。

2、清洗消毒灭菌工艺研究

光凝机的主机、裂隙灯显微镜、激光防护眼镜、间接检眼镜等若涉及终端用户消毒及灭菌,制造商应当明确推荐的消毒及灭菌工艺(方法和参数)以及所推荐消毒及灭菌方法确定的依据。

眼内激光光纤一般应为一次性使用无菌产品,应明确是生产企业灭菌后交付还是用户灭菌。应明确灭菌工艺(方法和参数)和无菌保证水平,并对灭菌进行确认。对于采用辐照灭菌的,应当开展最大可接受剂量、灭菌剂量以及剂量分布的研究。如果灭菌使用的方法容易出现残留,应当明确残留物的信息及采取的处理方法,并开展研究。

3、产品有效期及包装研究

可参考《有源医疗器械使用期限注册技术审查指导原则》的要求。按照声称的使用期限对光凝机的主机、裂隙灯显微镜、激光防护眼镜、间接检眼镜等使用期限进行老化/疲劳试验。使用期限也可基于已有数据进行合理的推断、分析、计算得出,并开展相应研究。

可参照YY/T 0681.1、YY/T 0681.2、YY/T 0681.3、YY/T 0681.4的条款对无菌包装的眼内激光光纤开展货架有效期和包装研究,不同包装的产品需分别开展研究。

开发人应模拟在贮存和运输过程中的情形开展研究,证明产品在所声称的储运条件下不会发生性能、功能改变,包装系统具有保护产品的能力。经过模拟试验后,观察包装外观是否有不可接受的异常现象,对产品进行性能测试,证明运输和环境测试后产品能够保持其完整性和功能性。

4、软件及网络安全研究

产品结构组成中若包含作为医疗器械组成部分的软件,如:嵌入式软件和/或独立软件,应按照《医疗器械软件注册技术审查指导原则》的要求撰写一份单独的医疗器械软件描述文档,内容包括基本信息、实现过程和核心算法三部分内容,详尽程度取决于软件的安全性级别和复杂程度。同时,应明确关于软件版本命名规则,并明确软件完整版本的全部字段及字段含义,确定软件的完整版本和发行所用的标识版本。

产品若符合《医疗器械网络安全注册技术审查指导原则》中的适用情形,应撰写网络安全描述文档,并在产品技术要求中规定相应的性能指标。

5、其他安全有效性的研究

应当开展量效关系及热损伤的研究。量效关系及热损伤研究至少应能评价光凝机在不同波长下的各种工作模式、激光输出方式等对临床使用中针对各种适应证或各种类型组织的影响,如梯度功率与光凝组织厚度的量效关系。

6、动物试验

6.1、决策开展动物试验

可参考《医疗器械动物试验研究技术审查指导原则第一部分:决策原则》。在研发早期,设计输入及输出的阶段时,为降低开发人研究负担,激光产品的性能评估(光凝效率、热损伤范围)可选择台架试验或离体组织试验。如已有上述情形的初步研究或证据时,也可直接开展动物试验研究。当体外试验不能充分评估光凝机在临床应用中的安全有效性的风险时,需要开展体内动物试验。

应当对产品能量参数的设置、激光与靶组织的作用机理、适用范围及适应证等因素进行综合考量,结合已有的研究或证据,开展适当的风险分析评估后,决策是否需要开展动物试验。决策时至少应当评估以下几种情形:

6.1.1、相比于已上市的产品,选择一种新的激光波长作用于原适用范围中的靶组织(视网膜)。例如:已上市的产品中,激光器波长设置为绿光采用532nm或黄光采用577nm或红光采用659 nm、810nm,而申报产品采用一种全新的波长的情况;

6.1.2、相比于已上市的产品,选择一种新的激光作用机理作用于原适用范围中的靶组织。例如:申报产品的输出方式是通过软件控制调制出阈值下的脉冲波实现生物刺激效应,而已上市产品采用的是连续波及脉冲波的情况;

6.1.3、相比于已上市的产品,选择一种新的能量参数范围作用于原适用范围中的靶组织,如申报产品设置的治疗参数(功率或能量、脉宽、脉冲间隔、光斑大小等)与已上市产品有明显差异,可能引发新的安全性风险的情形。

对于风险评估后决策需要开展动物试验的情况,若需要开展临床试验,动物试验应在临床试验前完成。动物试验可以为临床试验的方案提供依据,预测在临床试验中可能出现的不良事件,降低临床试验受试者和临床使用者承担的风险。动物试验还可作为临床评价的重要资料。

6.2、动物试验类型及目的

应验证产品不同能量参数对视网膜光凝及周边非治疗区域热扩散情况,研究结果应能用于评价产品的可行性、安全性。

动物数量可按照试验设计需求自行设定。

动物试验应能观察到产品作用于动物之前、之后不同时间点的组织状态,研究中应选择合理的观察时间点。由于动物模型和人体之间组织损伤与愈合应答存在差异以及不同激光产品能量参数设置存在差异性,因此推荐用于评估安全性的最终观察时间点仅供参考。

建议考虑对产品不同模式下的能量参数包括功率或能量、光斑大小、脉宽及脉冲间隔(若有)等关键性能参数进行评价,且结果应能满足临床使用需求。

推荐术前、术后对组织状态进行影像学评估,如光学相干断层扫描(OCT)检查或组织病理学评估。

试验研究中,建议尽可能对临床相关的安全性事件进行观察,如视网膜前和视网膜下纤维化/增殖、脉络膜新生血管形成、视网膜水肿、视网膜穿孔等。

7、产品技术要求

激光性能参数可参照YY 1289的适用条款进行要求,若包含图形扫描功能,还应制定:扫描图形、图形尺寸、光斑尺寸、扫描次数、点个数、点间隙等扫描参数;若脉冲串包含子脉冲,还应制定脉冲串宽度、脉冲串间隔、子脉冲宽度、子脉冲间隔等参数。

配合使用的附件可根据申报的适用性做出相应要求,如光纤可参照YY/T 0758,裂隙灯显微镜可参照YY 0065,间接检眼镜可参照YY 0633的要求制定。脚踏开关应符合YY 1057的要求;激光防护镜上应标明防护的波长(或波长范围),可见光透射比≥30%;光密度值≥4。

软件功能及网络安全可根据产品的实际情况确定。如软件功能包括数据导出功能、视频或图像的记录功能等。网络安全功能给出:数据接口、存储格式和传输协议、用户访问控制程序、软件更新的程序等。

此外,还应注意控制裂隙灯显微镜及目镜处激光辐射保证反射或透射至医生处的能量在安全范围内,应参照行标合理设置激光器的峰值波长允差范围,应确定各激光输出方式下的波形实测图。

8、检验报告

检验产品典型性:原则上,同一注册单元选择结构最复杂、功能最多、技术指标最高的型号进行性能和电气安全检测。如果检测一个型号不能覆盖其他型号的全部性能功能,则可对其他型号不能覆盖的部分进行差异检测。EMC检测如有典型型号覆盖的应当由检测机构出具相关文件。技术审评重点关注检测内容是否与产品技术要求一致,应包括所有的产品结构组成。

三、 眼科激光光凝机主要风险

可参考YY/T 0316的条款对每种可能涉及的危害识别评估。

眼科激光光凝机常见的危险示例见下表1:

表1 眼科激光光凝机常见的危险示例

|

危险分类 |

危险原因分类 |

危险示例 |

|

能量危险 |

电气危险 |

电源电缆或组件固定不充分 |

|

机械强度和绝缘耐热性不足 |

|

在设备使用寿命期间,活动部件的保护性接地丢失 |

|

激光辐射引起的系统起火 |

|

用户未将设备连接至适当的电源系统 |

|

漏电危险、接地导体电阻过大 |

|

使用劣质电源线导致电源线损坏 |

|

导线和连接器意外脱落,导致在连接电路时出现危险情况 |

|

清洁和消毒过程中,对部件(包括应用部件和配件)造成损坏 |

|

未测试ME系统的结合使用情况 |

|

安全关键部件的涂层全部或部分损失 |

|

激光设备老化(包括组件和单元),导致漏电流过大 |

|

供电网电压波动,导致供电电压偏高或偏低 |

|

元件机械强度和绝缘耐热性不足,或使用有缺陷的组件 |

|

电场或磁场危险 |

对ESD的抵抗力不足,意外出现激光发射控制信号 |

|

对电快速瞬变的抵抗力不足,意外出现激光发射控制信号 |

|

对射频电磁场的抵抗力不足,意外出现激光发射控制信号 |

|

抗浪涌能力不足,意外出现激光发射控制信号 |

|

抗传导干扰能力不足,意外出现激光发射控制信号 |

|

对电压骤降、中断和变化的抵抗力不足,意外出现激光发射控制信号 |

|

对磁场的抵抗力不足,意外出现激光发射控制信号 |

|

电磁辐射发射量过大、过度传导电磁辐射、谐波电流发射量过大、电压波动和闪变过大 |

|

非电离辐射危险 |

D/A转换器故障(控制器的目标设置错误),或探测器污染导致功率发射偏离预设值 |

|

光源发出过多的红外辐射 |

|

错误释放工作光束或未成功切断工作光束,导致对眼部产生非预期辐射 |

|

瞄准光束激光辐射过多或瞄准光太弱导致无法辨别 |

|

激光发射模式下,通过观察光学器件的辐射过多,如未安装或未提供医生安全滤光片 |

|

外壳破裂,导致发出激光辐射 |

|

扫描机制完全失效,导致所有光斑都被激光照射在视网膜的一个点上 |

|

在超过100ms的时间内,激光发射功率超出设定值的两倍 |

|

由于功率控制用光电二极管的精度逐渐降低,因此,导致用户设置的激光功率与发射参数不符。 |

|

变焦镜头系统的色差过大,导致焦平面(最大能量密度)不在视网膜上 |

|

机械装置/电机老化,导致无法在规定时间内定位激光发射图案 |

|

眼睛移动引起的治疗位置变化 |

|

在治疗过程中,意外反射进入医生眼部 |

|

脚踏线等信号路径发生短路,或紧急激光终止器发生故障,导致无法关闭激光束 |

|

治疗参数控制系统和监控出现故障,或电子元件故障,如:光学器件、激光电源、CPU板LCD屏、线缆、光纤、后面板等,引起的多余辐射 |

|

处理器系统时钟故障导致脉冲持续时间过长 |

|

光传感器故障导致治疗激光设备意外产生辐射 |

|

热能危险 |

设备超温,无防火措施 |

|

ME设备的防火外壳不能承受火灾 |

|

过电流引起火灾 |

|

管状加热元件引起的危险 |

|

由于过量使用设备导致的系统过热 |

|

机械危险 |

眼科光凝机支撑系统不足 |

|

激光设备外壳强度不足 |

|

手机和脚踏式控制设备机械强度不足 |

|

活动部件压住身体部位 |

|

用于患者支撑或固定的固定装置意外松动 |

|

机械保护装置设计不恰当 |

|

系统在不适当的环境条件中振动、碰撞 |

|

未按规定搬运(如运输)有关的危险,如无合适的可用包装 |

|

声能 |

激光发射指示器的声能过多,操作员或患者位置附近的噪音量过大 |

|

生化危险 |

毒性物质和化学物质 |

光纤材质毒性或受污染,使患者受感染 |

|

光纤接触人体,光纤材质可能含毒性物质 |

|

接触可能变脆的表面材料 |

|

患者/用户/第三方接触应用部件,如接触镜 |

|

灭菌与热原 |

光纤灭菌不当,灭菌方法选择不当、光纤污染,造成患者细菌感染或者交叉干扰 |

|

光纤有热原导致与人体接触时产生热原反应 |

|

生物相容性 |

设备各部件(包括外壳、关键按钮、应用部分等)与人体接触部位生物不相容,造成患者致敏、刺激或者皮内反应 |

|

操作危险 |

更换组件不当 |

碰触高温表面 |

|

环境污染 |

|

更换时使用错误的部件或损坏设备 |

|

由未经授权人员进行更换 |

|

维修不当 |

维护期间激光功率测量不足或错误 |

|

在维修检查/维护过程中对设备的操作错误,导致电气安全不足 |

|

维修人员未充分接受培训,维修期间出现的电气和光辐射危险 |

|

维修期间使用的外接软件工具,可能导致系统的失灵 |

|

操作不当 |

预期用途错误识别导致的误用系统 |

|

治疗区域和靶组织错误识别导致患者组织受到严重损伤 |

|

错误理解功能模式设置或错误定义治疗区域 |

|

意外踩下激光脚踏开关或信号路径发生短路,导致激活激光发射 |

|

意外调整激光功率,辐射过多的激光能量 |

|

液体渗透防护措施不足,造成激光辐射伤害 |

|

未充分选择治疗参数,导致出现各种并发症 |

|

由于控制元件指示不足,导致使用了不良的治疗参数 |

|

意外拆卸激光设备外壳,对眼部产生非预期辐射 |

|

医师将在未充分采取辐射防护措施的情况下开始进行治疗 |

|

医生定位错误,导致眼部组织损伤 |

|

医生意外激活触发,导致治疗激光的非预期辐射 |

|

光纤过度弯曲导致断裂,引发非预期辐射 |

|

由于错误或未校准的扫描机制,导致未达到指定的激光发射图案精度(距离)。 |

|

在旋转装置时,用户将该旋转装置握得太靠近车轴。用户的手部可能会受到挤压伤害 |

|

用户界面复杂或混乱,导致操作错误 |

|

光纤安装错误,导致治疗激光设备意外产生辐射 |

|

用户不了解激光设备安全激活情况 |

|

用户不了解工作条件导致的适用错误 |

|

由不符合设备操作资格的人员进行操作,导致操作出现错误。 |

|

操作人员未按照官方安装说明的工作流程进行操作,导致操作错误。 |

|

在规定的环境条件之外进行设备存放、运输和操作 |

|

超过设备使用寿命后未经评价继续使用 |

|

网络安全引发的危险 |

未经授权的人员通过远程服务查看和更改患者数据 |

|

未经授权人员滥用患者数据 |

|

用户配置文件无密码保护,无意或随意变更设备基本设置 |

|

用户配置文件无密码保护,不同的用户可以同时访问同一数据 |

|

缺少不活动时自动注销用户功能 |

|

连接局域网时,未采取任何软件防护措施 |

|

对设备使用未经授权的软件,导致信息丢失 |

|

应用软件感染了病毒,无法获取患者数据 |

|

持续治疗期间的远程服务,不可预见的设备行为 |

|

信息危险 |

标识、标志不足引起的危险 |

对眼部照明源产生的光辐射危险指示不足 |

|

激光辐射开关相关的标识不足 |

|

激光辐射标记错误 |

|

设备上的警告提示不再清晰,或用户手册缺失或内容不完整,导致接触带电部件 |

|

说明书内容不足引起的危险 |

用户手册无有关组件、附件的使用说明 |

|

有关EMC环境的信息不充分 |

|

用户手册无关于本产品与附件结合使用时所带来的风险信息 |

|

无有关警告(错误)更换部件危险警告 |

|

用户手册和维修手册均未包含性能规格,导致设备维修不当 |

|

使用说明书中缺少有关采取预防措施,防止对患者、用户或第三方造成伤害或损害的信息。 |

下表2为眼科激光光凝机常见危害、可预见的事件序列、危害处境和损害之间的关系举例。

表2 :

|

危害 |

可预见的事件序列 |

危害处境 |

损害 |

|

能量危害 |

1) 电气危害,包括:线缆固定不充分;设备材料绝缘强度不足;电源系统连接错误;生产资料缺陷造成的危害;元器件连接脱落;设备及附件配合使用的电气危险增加;关键件涂层脱落;设备老化等。 |

1) 增加电气安全风险 |

可能对操作者、患者带来电气伤害;同时,产生财产损失 |

|

2) 电磁场危害,包括:电磁场抗干扰能力不足;电磁辐射发射过大等。 |

2) 增加非预期辐射发射风险 |

|

3) 光辐射危害,包括:光源辐射能量过大;非预期光谱辐射能量过大;瞄准光辐射过大或过低;激光功率波动;操作不当或防护不当;辐射监控模块故障灯。 |

3) 降低设备的使用寿命 |

|

4) 热能危害,包括:设备由于过度使用造成过热;加热元件引发;过电流引发;无防火措施或防水外壳不能承受火灾等。 |

4) 激光辐射或设备过热引发火灾 |

|

5) 机械危害,包括:患者支撑系统不足;设备及附件强度不足;活动部件对患者的压力多大;机械保护装置设计不当;系统的振动、碰撞等。 |

5) 机械危害对患者带来的碰撞、挤压等 |

|

6) 声能危害,包括:激光发射提示音多大等。 |

|

|

生化危害 |

1) 毒性物质和化学物质,包括:光纤材质毒性或污染;表面材料含有化学物质;可接触的应用部件表面含有化学物质。 |

1) 应用部件污染 |

导致患者的交叉感染;灼伤患者,给患者带来永久性的伤害 |

|

2) 灭菌和热原,包括:光纤灭菌不当,导致光纤污染;光纤与人体接触时产生的热原反应。 |

2) 设备表面污染 |

|

3) 设备各部件与人体接触时生物不相容造成的患者致敏、刺激或皮内反映。 |

|

|

操作危害 |

1) 由于操作不当引起的危害,包括:意外激发激光输出;意外调整输出量的设置;选择治疗参数错误;操作者防护措施不达标;设备附件的不恰当使用;附件安装错误;操作者未按照设备程序进行操作;由不符合操作资格的人员进行操作等。 |

1) 增加操作者和患者的电气安全风险和光辐射风险; |

可能对操作者、患者带来电气伤害和过量的光辐射伤害;同时,产生财产损失 |

|

2) 更换组件带来的危害,包括:操作不当;处理更换组件不当;错误更换;未经授权人员进行更换等。 |

2) 降低设备使用寿命; |

|

3) 维修工具不当,包括:维修期间使用的操作工具、外接软件工具,而导致的设备或软件失灵。 |

3) 损坏设备部件; |

|

4) 网络安全危害,包括:用户文件无密码保护;用户权限可任意使用;应用软件无防护措施;软件感染病毒;使用未经授权的软件;远程服务的不受控制;滥用患者数据等。 |

4) 泄露患者隐私; |

|

|

5) 增加治疗数据丢失的风险 |

|

信息危害 |

1) 信息不全或错误,包括:光辐射指示不足;激光辐射相关标识不足或错误;警告提醒不清晰;用户手册缺少安全使用说明、使用环境说明、预防措施说明等内容。 |

1) 增加治疗参数设定错误风险; |

可能患者产生非预期光辐射,或辐射能量不恰当影响临床;同时,产生财产损失 |

|

2) 维修培训不足,包括:维护期间对激光输出量的测试错误;对设备的操作错误;维修人员未接受充分培训等。 |

2) 增加操作者和患者的电气安全风险和光辐射风险; |

|

|

3) 降低设备使用寿命; |