您当前的位置:检测资讯 > 科研开发

嘉峪检测网 2022-03-18 15:47

“出油”在结晶过程中是令研究者非常“头疼”的事情。尤其对于需要通过“析晶”拿到固体的过程,出油常常导致结晶过程不可控,几乎无法进行放大及工业化的生产。本推文主要从“识别出油现象”、“结晶出油的主要原因”、“出油体系的分类及应对策略”方面总结“出油”过程。

1 化合物结晶出油(oiling out)现象

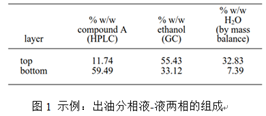

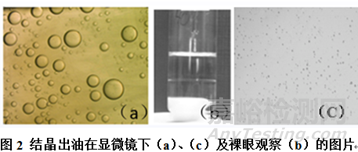

出油也常用“oiling out”表示,指的均一相的溶液体系中,出现“液-液两相”分相的过程。现象类似于“两种不互溶的溶剂混合”,但结晶出油两相的组成更复杂。如图1示例,化合物A,在乙醇-水溶剂体系中结晶出油,液-液两相的组成差异巨大,二者溶剂组成和化合物组成均不一样。化合物富集的液相(如图2(b)下层),常称为“油相”,另一相则称为“水相”。

判断出油一般需要借助显微镜,如下图1中(a)图所示,在显微镜下可以明显观察到“圆形油滴泡泡”。搅拌情况下,裸眼观察很难判断结晶釜里的“浑浊”是成核析晶还是出油导致的,需要采用静置观察法(即停止搅拌静置油滴聚并后分相观察)则会出现如下图2(b)中液-液分相界面。但对于出油初期油滴非常小((如图2(C)所示)静置法可能观察不到液-液分相界面,最便捷的方式可能就是借助显微镜了。

2 结晶出油(oiling out)的分类

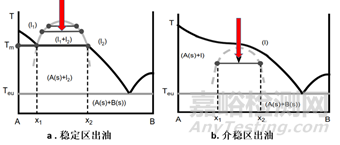

从结晶的角度来讲,出油主要分为两种类型:“介稳区”出油和“稳定区”出油。划分的理论依据是相图(如图3示意图所示)。简言之,“介稳区出油”是本该“析出晶体”的状态,变成了析出了“油滴”,相图中出油区域在“固-液”混存区域,如图3b所示,因为介稳区出油与结晶操作条件相关,相图中出油区域属于“不稳态”,因此在相图中介稳区出油”常用“虚线”表示。稳定区出油,出油区域处于液相区,出油仅与化合物物性质和溶剂组成相关,对于特定化合物和特定溶剂体系,稳定区出油的“位置”相对固定,在相图中常用实线表示。

图3 示意图:稳定区出油和介稳区出油的相同

3 结晶出油的原因及应对策略

不同的出油类型,对应的出油原因不同,应对策略也不同。

结晶过程中的“介稳区”出油的本质原因是成核被抑制,固体无法析出,油滴替代性出现。具体导致介稳区出油的操作条件有:①高过饱和度;②过饱度产生的速度过快;③杂质含量较高(早期新药化合物纯化工艺中特别容易出现出油现象);④结晶抑制剂的存在(甚至非常少量的结晶抑制剂)抑制了体系的成核,导致局部过饱和度过高;⑤无晶种(或晶种量少)导致成核困难或者分子结构较大的化合物大分子有序排列形成晶核比较困难;⑥混合不均匀(局部过饱和度巨大)。对于介稳区出油的结晶过程,主要避免oiling的策略:1,控制过饱和度;2,加大晶种量。通过控制结晶条件,即可避免介稳区出油结晶。

结晶过程中“稳定区”出油又分为两种情况:(1)低熔点化合物结晶过程的熔化出油:该类的油析现象是化合物分子在低于其自身熔点的温度下熔化导致的,又称为melting-oiling。这种油析现象的发生主要是由化合物自身性质决定。出油的原因是,低熔点化合物-溶剂分子在相互作用后,进一步显著降低化合物的熔点,化合物分子在低于其自身熔点的温度下熔化成液态,出现“溶剂-API熔化液”两相分相过程。(2)混合溶剂体系导致的结晶过程形成“疏水性-亲水性”出油:API或者化合物在其中一种溶剂中易溶,大量的API溶解在良溶剂1中形成“油相”;而在另一种溶剂中难溶,API溶解较少形成“水相”。如水-乙腈本身互溶,但具有强亲水性基团的化合物在水-乙腈体系中出油。不管哪种情况的“稳定区”出油,本质只和物系性质相关,应对出油的策略是:1,最便捷的方式是更换溶剂体系;2,不更换溶剂体系的情况下,在出油区以外进行结晶工艺设计,具体来讲,就是化合物-溶剂的配比在图3a所示红色箭头所示区域外操作。

大部分情况下出油对结晶工艺的影响都是致命的,因为出油后向晶体转换的过程,特别难控制,导致晶型、纯度、晶习粒度等理化性质不合格,放大也存在巨大问题。出油后结晶过程可能出现以下几种情况(定性分析):

①油滴稳定存在,不会进一步转变为晶体,油滴聚并成大油滴出现明显分相界面,即无法得到固体。

②油相转变为胶体或无定型,且大部分情况会出现严重的聚集,导致放料过滤困难、杂质超标等问题;

③油相(或油相先转变为胶体)转变为无定型,无定型缓慢转化为晶体,因为转变过程很慢,过程中可以监测到无定型。这个转变过程可能会持续数天以至数月,严重延长了结晶工艺操作时间,增加生产成本;

④油相转变成晶体的速度相对较快,监测不到无定型或介稳晶型,产品晶型不存在问题,但产品的理化性质如粒度、晶习等均是不可控的;

⑤油相转变为介稳晶型,介稳晶型转变为更稳定晶型,任何一个过程转变速度慢的话,易获得混晶;

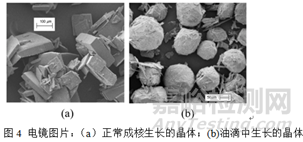

虽然全文主要在介绍如何避开结晶过程中出油的情形。但“结晶出油”并不一定是“坏的事情”,通过出油控制化合物在油滴内析晶生长也是制备球晶的一种可行的方法(如图4 示例);另外控制结晶出油也是一种纯化除杂的方式:特定杂质在“水相”中富集(API较少的液相里面),控制化合物在“油相”中析晶得到的产品则可有效去除特定杂质。

本文主要是对结晶出油及可能出现情况的梳理,抛砖引玉,愿与同行深入讨论,针对具体的项目,开发出更适合工业放大生产的结晶工艺包。

参考文献

[1] Deneau E, Steele G. An in-line study ofoiling out and crystallization[J]. Organic process research & development,2005, 9(6): 943-950.

[2] Tanaka K, Takiyama H. Effect of oiling-outduring crystallization on purification of an intermediate compound[J]. OrganicProcess Research & Development, 2019, 23(9): 2001-2008.

[3] Bonnett P E, Carpenter K J, Dawson S, etal. Solution crystallisation via a submerged liquid–liquid phase boundary:oiling out[J]. Chemical communications, 2003 (6): 698-699.

[4] Crystallization: Basic concepts andindustrial applications[M]. John Wiley & Sons, 2013.

来源:药事纵横