您当前的位置:检测资讯 > 科研开发

嘉峪检测网 2025-09-10 22:08

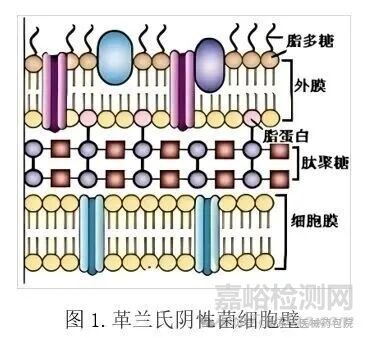

在医疗领域,细菌内毒素(Bacterial Endotoxin)是潜藏在医疗器械中的重大安全隐患,其存在于革兰氏阴性菌的细胞壁外膜中。天然的细菌内毒素含有多种成分,包括磷脂、脂蛋白和脂多糖(LPS)。脂多糖是内毒素的生物活性成分,具有极强的致热性和生物活性,即使细菌被灭活后仍可能残留。细菌内毒素一旦进入人体,可能引发人体免疫反应,导致发热、休克甚至死亡。因此,细菌内毒素检查(BET)是医疗器械质量控制中不可或缺的关键环节。

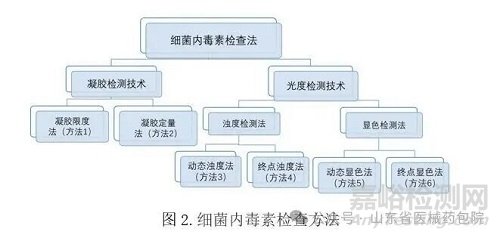

细菌内毒素检查法是利用鲎试剂来检测或量化由革兰氏阴性菌产生的细菌内毒素,以判断供试品中细菌内毒素的限量是否符合规定的一种方法。细菌内毒素检查主要包括6种方法(见图2)。值得注意的是,重组C因子法作为细菌内毒素检查法的补充方法,不仅避免了传统鲎试剂对鲎资源的依赖,还具有更高的特异性,正逐步在医疗器械检测领域得到应用。在实际检测工作中,应基于供试品的性质、实验室能力及经验、数据处理要求等科学合理地选择最适合的检查方法。

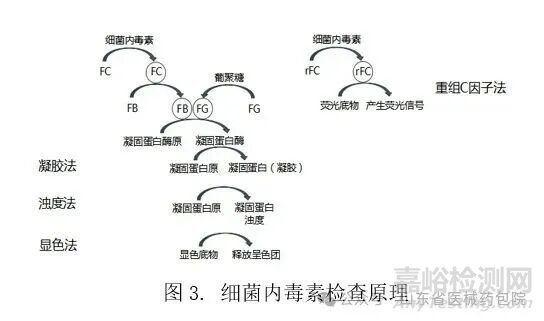

鲎血变形细胞裂解液中有一系列丝氨酸蛋白酶,如 C 因子、B 因子,凝固酶原、凝固蛋白原等,均能被细菌内毒素激活。细菌内毒素通过激活 C 因子,活化的 C 因子又激活 B 因子,进而激活凝固酶原,使其转化为凝固酶,随后凝固蛋白原聚合成凝固蛋白,在该酶的催化下凝固蛋白聚集产生凝胶。基于上述原理,凝胶法通过是否产生凝胶对细菌内毒素进行定性检测;浊度法通过形成凝胶时溶液的浊度变化速率对细菌内毒素进行定量检测;显色法通过对显色底物释放的呈色团的检测从而对细菌内毒素进行定量检测。(各方法检查原理见图3)

医疗器械细菌内毒素检查所涉及的国内外标准主要包括USP <161>、ISO 11737-3、ANSI/AAMI ST72:2019、GB/T 14233.3-2024,但以上标准均不是特定产品的具体试验方法,在实际应用中,可参考以上标准,结合具体产品的特性进行方法开发和确认。在完成方法确认后,采用经确认的方法进行细菌内毒素的常规检测。

来源:Internet