您当前的位置:检测资讯 > 法规标准

嘉峪检测网 2025-07-27 09:57

在口服液体制剂的处方开发中,为了避免药物在贮存和使用期间受到微生物污染的风险,常需添加一种或多种抑菌剂,抑菌剂主要通过影响微生物的生长,或干扰代谢达到抑菌作用。

由于抑菌剂对细胞具有明确的毒性,用量超出一定范围后,对人体可能产生安全性风险,但当用量不足时也可能导致抑菌效力不合格,有微生物污染的风险。

在产品开发过程中,需要依靠抑菌效力检查法筛选抑菌剂的种类和用量,该方法属于微生物检查法的一种,检查周期较长(一般要28天),菌种价格贵,因此,需要研发或实验人员格外关注操作中的细节及实验设计合理性,以免导致时间和资源的浪费。

目前,各国药典均有关于“抑菌效力检查”的专论,如《中国药典》(2025版四部通则1121)、欧洲药典(11.0版5.1.3)、美国药典(43版,<51>和<1227>)和日本药典(18版<8.05>和<制剂总则>)。其中,日本药典关于抑菌效力的检查方法比较分散,需要交叉查阅制剂总则、各论和附录方法,并强调若制剂各论中无特殊要求,默认参考<8.05>方法和欧洲药典/美国药典的标准。各国药典中对不同剂型的抑菌效力的标准几乎一致。

当然,目前申报国内仿制药或创新药的抑菌效力检查都要严格按照《中国药典》(2025版四部通则1121)执行。结合对药典中抑菌效力检查法和抑菌效力检查试验的经验,对抑菌效力检查的方法及应该注意的细节进行梳理。

一、基本原则

首先,在药品生产过程中,抑菌剂不能用于替代药品生产的GMP管理,不能作为非无菌制剂降低微生物污染的唯一途径,也不能作为控制多剂量包装制剂灭菌前的生物负载的手段。所有抑菌剂都具有一定的毒性,制剂中抑菌剂的量应为最低有效量。同时,为保证用药安全,成品制剂中的抑菌剂有效浓度应低于对人体有害的浓度。

简单理解,不可因为产品中添加了抑菌剂,成品微生物污染的风险较低而降低生产中GMP的管理。在保证抑菌效力合格的条件下,制剂中的抑菌剂用量越少越好,尤其对于儿童用药,抑菌剂的用量一定要有充分的支持性数据或安全性数据。

二、培养基和菌种

一般情况下,抑菌效力检查所用的菌种为金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌和黑曲霉。当产品为口服制剂的时候,要增加对大肠埃希菌的抑菌效力检测。需要特别注意的是,当开发的产品含高浓度糖的口服制剂还应选用鲁氏酵母为试验菌株。

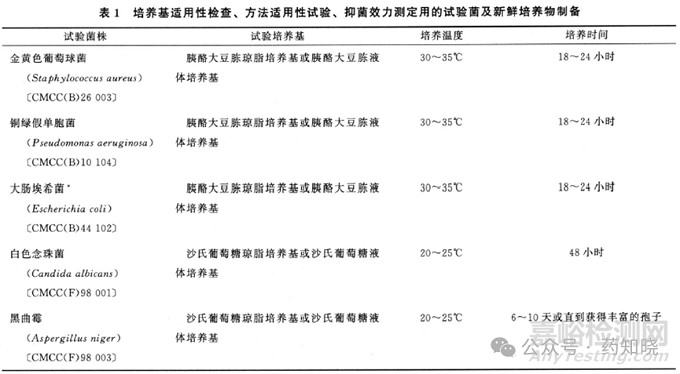

抑菌效力检查用到的4种培养基分别为胰酪大豆胨液体培养基、胰酪大豆胨琼脂培养基、沙氏葡萄糖液体培养基、沙氏葡萄糖琼脂培养基。其中,金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌和大肠埃希菌需要接种在胰酪大豆胨液体或琼脂培养基;白色念珠菌和黑曲霉需要接种在沙氏葡萄糖液体或琼脂培养基中。

三、培养基适用性检查

对于商品化的预制培养基、由脱水培养基或按处方配制的培养基均应进行培养基的适用性检查。培养基的适用性检查,简单说,就是确认所选菌种可以在培养基上良好地生长。适用性检查通过后,才能进一步说明后续的抑菌效力试验确实是抑菌剂发挥了抑制菌种生长的功能。

若被检培养基上的菌落平均数不小于对照培养基上菌落平均数的50%,且菌落形态大小与对照培养基上的菌落一致,判该培养基的适用性检查符合规定。

四、抑菌效力检查

首先要了解抑菌效力检查的目的是模拟贮藏和使用期间产品可能接触到各类微生物的情况。如多剂量产品在使用中需要多次开启,给药器具可能多次接触患者或外部空气,引入各类微生物的风险要远远大于产品本身的微生物负荷。

此外,抑菌效力可能受试验用容器特征的影响,如容器的材质、形状、体积及封口的方式等。因此,只要供试品每个包装容器的装量足够试验用,一般应将试验菌直接接种于供试品原包装容器中进行试验。此外,药典要求每一个容器接种一种试验菌,1g或1ml供试品中接菌量为105~106cfu,接种菌液的体积不得超过供试品体积的1%。观察不同时间点菌种的生长情况。

在做抑菌效力检查前,需要对存活菌数测定方法的适用性进行验证,照“非无菌产品微生物限度检查:微生物计数法(通则1105)”进行,方法适用性试验试验菌的回收率不得低于50%。这是保证后续结果准确性必不可少的试验。

五、抑菌效力的标准

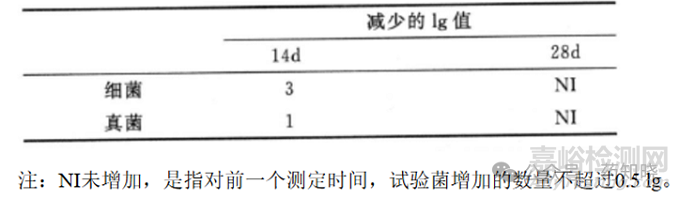

中国药典对于不同剂型的抑菌效力检查方法虽然一致,但标准是根据剂型的风险进行划分的。以口服制剂为例,最关键的在14天时,菌落下降的数量级要达到要求,且在之后的14天内,试验菌的数量增加不能超过0.5个lg值。

六、抑菌效力检查常忽略的细节

上述的梳理有利于我们非微生物岗位人员更好地理解抑菌效力检查的原理和过程。虽然中国药典对于抑菌效力检查描述的非常详细,但我们很多企业在实际操作中还是经常出现不合格的现象,这种现象最会往往被证明与我们的抑菌剂或处方没有关系,而是试验中的细节或操作导致。

我们常遇见的问题是同样的处方工艺,某一次的抑菌效力不合格,再复测一次可能就达到要求了。这种情况,不能简单地提高抑菌剂的用量,而是要去分析两次试验的异同情况。有时候不排除是我们加入的菌种浓度有差异导致的。药典要求每一个容器接种一种试验菌,1g或1ml供试品中接菌量为105~106cfu,但因为菌种首先要被稀释成108cfu/ml,后再被稀释至105~106cfu/ml,因此最终到供试品中的实际菌种浓度差异可能太大。导致了最终抑菌效力结果的不同。

在实际操作中,出现两次结果不一致的另一个原因常常是供试品中的菌液加样体积差异太大导致的误差。常规操作中,一般将菌液浓度从108稀释至105~106(100~1000倍)时,一般会根据供试品的装量确定移取的菌液体积,如100ml供试品一般直接移取1ml菌液,若供试品为50ml,一般直接移取0.5ml菌液。这种体积的差异对结果的影响是比较大的。当然,药典规定了接种菌液的体积不得超过供试品体积的1%。

此外,中国药典虽然明确了抑菌效力的检查方法,但也明确在做抑菌效力检查前,需要对存活菌数测定方法的适用性进行验证,照“非无菌产品微生物限度检查:微生物计数法(通则1105)”进行,方法适用性试验试验菌的回收率不得低于50%。在保障了存活菌数方法有效的前提下,才可评价产品的抑菌效力了。

在做抑菌效力的过程中,我们还发现对于一些高粘度的产品,药液和菌液混合不均匀,导致局部药液的菌种浓度过高,而抑菌剂的浓度则相对较低,最终导致抑菌效力不合格。

七、结语

以上是我们在做抑菌效力检查中常遇见的问题,希望对大家的抑菌效力研究提供一些思路。抑菌效力的总体原则是为了筛选合适的抑菌剂种类和用量,确保产品在贮藏和使用中没有微生物污染的风险,也不会因为抑菌剂的用量过高导致安全性风险。

来源:药知晓