您当前的位置:检测资讯 > 科研开发

嘉峪检测网 2025-08-14 19:00

心血管支架作为治疗冠脉狭窄性病变的核心手段,已挽救无数生命。但传统金属支架长期留存体内易引发内皮化延迟、支架内再狭窄及晚期血栓等问题,成为临床治疗的重要瓶颈。在此背景下,可降解支架应运而生,而可降解镁合金支架凭借优异的生物相容性与力学性能,成为破解困境的关键方向。近年来,其在材料改性、临床转化与技术创新等领域取得突破性进展,正推动心血管介入治疗迈向 “介入无植入” 的新时代。

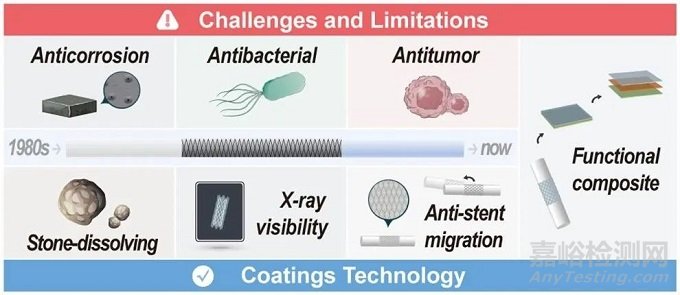

01.材料与涂层技术突破:实现降解与修复的动态协同

传统镁合金支架因降解速率过快(1.2mm / 年),常导致短期支撑力丧失与内皮化延迟,制约临床应用。而新一代材料与涂层技术的创新,通过精准调控降解节奏与生物活性,攻克了这一核心难题。

中国科学院金属研究所杨慧宾团队在《Biomaterials》(2025 年 1 月)发表的研究中,提出 “壳聚糖接枝 Cu (II) 涂层” 技术,构建了降解与血管修复的动态平衡体系。该涂层通过三重机制实现优化:其一,梯度释放铜离子 —— 植入初期(0-7 天)快速释放(浓度 1.2μg/mL),激活 eNOS/FDPS 信号通路,加速内皮细胞迁移增殖,实现 7 天内完全内皮化;随后进入缓释阶段(7-90 天),铜离子浓度维持在 0.3-0.5μg/mL,抑制平滑肌细胞过度增殖,使 3 个月再狭窄率降低 50%。其二,通过涂层致密化处理,将降解速率降至 0.4mm / 年,与血管修复周期(6-12 个月)精准匹配,避免支撑力过早丧失。其三,铜离子可抑制血小板聚集(ADP 诱导聚集率从 78% 降至 23%)并促进纤维蛋白溶解,使动物实验中血栓发生率从 18% 降至 0,彻底解决血栓风险。

山东科技大学曾荣昌团队则提出 “双层复合涂层” 策略,构建多维度防护体系:底层采用微弧氧化技术形成 5-8μm 磷酸钙陶瓷层,结合强度达 12MPa,将镁离子释放速率降低 60%;表层通过静电纺丝负载雷帕霉素,30 天内累计释放 2.3μg/cm² 以抑制内膜增生,同时羟基磷灰石纳米颗粒(50-100nm)促进血管平滑肌细胞向收缩型转化,减少炎症反应。双重涂层的协同作用,进一步提升了支架的生物相容性与稳定性。

02.临床转化加速:从实验室到临床的跨越

技术突破的最终价值在于临床应用。2025 年,可降解镁合金支架的临床转化迎来关键节点,国际产品落地与国产研发双线并进,推动其从 “试验品” 迈向 “临床常规选项”。

2025 年 7 月,通过 “港澳药械通” 政策,德国 Biotronik 公司研发的全球首款镁合金可吸收支架 Freesolve 在佛山复星禅诚医院完成中国内地(海南除外)首次植入。该支架采用含钇、钆等稀土元素的专利镁合金,展现出显著优势:降解周期大幅缩短,3 个月完成 80% 降解,12 个月完全吸收,较聚乳酸支架(36 个月)提升效率 60%;径向支撑力达 180kPa(聚乳酸支架为 120kPa),在迂曲血管(曲率半径 < 5mm)中贴壁率超 98%,通过性(外径 1.2mm)更优。BIOMAG-I 研究(2025 年 EuroPCR 公布)3 年随访数据显示,其靶病变失败率仅 3.5%,且无明确 / 可能的支架内血栓,证实长期安全性。

国产自主研发亦加速推进。国内企业天一生物与德国合作开发的新一代镁合金支架,计划 2025 年 8 月完成样品制造,10 月启动动物实验。该支架采用 “微弧氧化 + 水热合成” 复合工艺,表面形成 20μm 多孔羟基磷灰石涂层,体外降解实验显示 30 天内质量损失率控制在 15%-20%,较传统镁合金支架(30%-40%)显著降低;在兔股骨缺损模型中,12 周时新生骨与支架接触面积达 78%,骨 - 支架界面剪切强度 2.1MPa,优于钛合金对照组(1.5MPa),为后续临床应用奠定基础。

03.技术实现路径:多尺度设计与智能调控的创新融合

可降解镁合金支架的性能跃升,源于多尺度结构设计与智能响应技术的深度融合,从宏观到纳米尺度实现全方位优化。

北京协和医院与清华大学合作开发的 “分级结构镁合金支架”,通过 3D 打印技术实现四重尺度调控:宏观上,基于 CT 影像重建骨缺损形态,孔隙率 65%-75%,弹性模量(1.2GPa)与松质骨匹配;介观层面采用六边形蜂窝结构(边长 0.8mm),经有限元仿真优化应力分布,抗压强度达 8MPa(传统支架为 5MPa);纳米尺度负载层状双氢氧化物(LDH)薄膜(50-100nm),缓释锌离子(0.1μg/cm²/ 天)以促进成骨细胞分化;微观层面通过 400℃高温氧化 2 小时形成 5μm MgO 层,将降解速率从 1.5mm / 年降至 0.6mm / 年。多尺度协同设计,兼顾了支撑力与生物相容性。

中国科学院金属研究所开发的 “pH 响应型涂层” 则实现智能降解调控:在炎症初期(pH=6.8),海藻酸钠羧酸基团质子化,快速释放地塞米松(初始速率 0.5μg/cm²/h)以抑制 IL-6、TNF-α 等炎症因子;当 pH 恢复至 7.4(炎症消退),多巴胺氧化形成聚多巴胺薄膜,将药物释放速率降至 0.1μg/cm²/h,持续作用 30 天。这种 “按需释放” 机制,使支架降解与组织修复更精准匹配。

04.临床价值与行业影响:重构介入治疗逻辑

可降解镁合金支架的创新,不仅解决了传统支架的临床痛点,更推动心血管介入治疗从 “机械支撑” 向 “生物修复” 转型,其价值体现在多维度突破。

在性能优势上,与聚乳酸支架相比,镁合金支架的力学 - 降解平衡更优:径向支撑力提升 50%,使分叉病变(边支直径≥2.5mm)通过成功率从 68% 升至 92%;完全降解时间缩短 60%,双抗治疗周期从 12 个月减至 6 个月,高出血风险患者出血事件发生率从 8.7% 降至 3.2%。

在行业推动上,政策与市场同步发力。国家医保局 2025 年 6 月发布的《血管介入支架等 7 类医用耗材分类与代码》,将可降解镁合金支架单列分类,建立 4 级编码体系:按降解周期(6-12 个月)、涂层类型(药物 / 非药物)制定差异化支付标准,创新产品报销比例提至 70%;通过编码系统追踪 2.3 万例真实世界数据,发现糖尿病患者中镁合金支架再狭窄率(4.1%)显著低于金属支架(7.9%),推动适应症进一步拓展。

尽管进展显著,可降解镁合金支架仍面临技术瓶颈:个体降解差异(血液镁离子浓度 0.7-1.1mmol/L 导致降解时间波动 ±30%)需实时监测系统(如荧光标记示踪剂)解决;钙化病变(积分 > 400)中通过性不足,需结合激光斑块消蚀 - 支架植入一体化技术。

未来创新方向已现端倪:基因编辑涂层负载 miR-126 模拟物,可使新生血管密度增加 40%、平滑肌细胞增殖率降低 55%;人工智能辅助设计通过机器学习优化支架拓扑结构,30 分钟内生成个性化方案,使支架梁厚度减少 20% 仍保持支撑力不变。这些技术将推动镁合金支架从 “功能满足” 迈向 “精准适配”。

从实验室到临床,可降解镁合金心血管支架的突破不仅是材料科学的胜利,更是 “材料 - 生物 - 信息” 多学科融合的典范。随着技术迭代与临床普及,其有望在 3-5 年内占据可吸收支架市场 40% 份额,真正实现 “介入无植入” 的愿景,为心血管疾病患者带来更安全、更精准的治疗选择。

来源:智慧医械