您当前的位置:检测资讯 > 法规标准

嘉峪检测网 2025-09-12 19:21

无菌操作是微生物实验、细胞培养等工作的基石。看似简单的操作背后,却隐藏着许多容易忽视的误区。

在实验室环境中,一次微小的污染事件便足以导致长达数周的实验工作前功尽弃。无论是珍贵细胞系被真菌污染而丧失活性,还是关键微生物实验因杂菌侵入而宣告失败,均凸显出无菌操作技术在保障实验成功中的核心地位。熟练掌握规范的无菌操作,不仅是一项基础实验技能,更体现了科研人员严谨的科学态度与专业的实验素养。

常见误区与纠正指南

1乙醇消毒:万能抑或局限?

❌ 错误认知:

在实验操作中,一种普遍存在的误解是认为仅依靠酒精棉球对手部或台面进行擦拭即可实现有效去污,甚至将乙醇溶液视作可替代一切灭菌措施的“万能解决方案”。这种观念往往导致对实验器械及操作环境进行彻底灭菌的忽视,从而埋下污染隐患。

✅ 纠正指南:

75%的酒精具有最佳的杀菌效果,但它只能表面消毒,无法达到灭菌要求(即杀死所有微生物包括芽孢)。对于手术器械、培养基、试管等,必须采用高压蒸汽灭菌(121℃, 20-30分钟)或干热灭菌等物理方法。

实用贴士:

酒精擦拭后,务必等待其自然风干,挥发的过程才是杀菌的关键。切勿心急用嘴吹或用手扇。

2无菌手套:物理屏障或潜在污染源?

❌ 错误操作:

戴上无菌手套后,下意识地摸了摸头发、调整了眼镜、甚至接听了电话……这些动作都会让手套瞬间从“无菌”变为“有菌”。

✅ 纠正指南:

将手套视为你的“第二层皮肤”。它本身并不无菌,你的手在哪个位置,手套就在哪个位置被污染。一旦触摸了非无菌区域,应立即用75%酒精喷洒消毒或更换新手套。

实用贴士:

在超净台内准备一个小型免洗消毒液瓶,随时对手套进行消毒。操作时,手臂尽量不要离开台面区域。

3超净工作台:相对洁净而非绝对无菌

❌ 错误操作:

在超净台内摆放过多物品,操作时手臂频繁穿梭,快速移动产生气流,甚至有人在台内大声说话、咳嗽,这些都会破坏台内的单向流气流,导致污染。

✅ 纠正指南:

1. 物品分区:将台面分为三区。清洁区(远离操作者的一侧)放置待使用的无菌物品;操作区(中间)进行实验;污染区(靠近操作者的一侧)放置废弃物品。

2. 提前准备:将所有所需物品一次性放入台内,并经过紫外线照射30分钟后再开始操作。

3. 动作轻柔:所有操作都应缓慢、轻柔,避免扰乱气流。

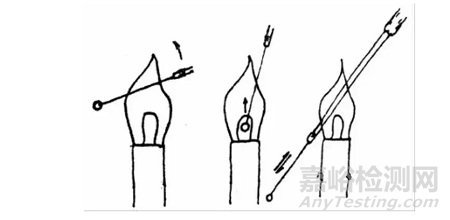

4接种环烧一烧就够了?

❌ 错误操作:

将接种环在火焰外焰随意晃两下,没有烧至通红,或者灼烧后未冷却就直接蘸取菌液,烫死了待操作的微生物。

✅ 纠正指南:

采用全程灼烧法:先将接种环(针)竖直插入火焰最底部的蓝色内核部分,直至整体烧红,并保持3-5秒。然后,灼烧可能进入试管的金属杆部分。最后,在空气中冷却数秒(可靠近手背感知温度,不烫即可),再进行取样。

实用贴士:

灼烧后冷却的接种环在放入菌液时不应发出“滋”的声音。

5培养基暴露:规范操作与无菌控制

❌ 错误操作:

打开培养皿或试管盖后,长时间暴露在空气中,或者将皿盖完全取下、随意放置。

✅ 纠正指南:

1.培养皿:打开时,应将皿盖开启一个小于45°的缝隙,刚好足以完成划线或涂布操作即可。操作完成后立即盖好。

2.试管/三角瓶:开启后,瓶口应迅速过火,利用气流原理形成屏障,防止空气中的杂菌落入。操作后同样迅速过火并盖紧。

实用贴士:

暂时不用的已倒平板,可用封口膜或Parafilm封口膜密封边缘,防止水分蒸发和污染。

无菌操作是一场与无处不在的微生物进行的“隐形战争”。胜利的关键在于严谨的态度、规范的操作和对细节的极致追求。记住,每一次成功的实验背后,都离不开无数个无菌操作的精准瞬间。

来源:Internet