您当前的位置:检测资讯 > 科研开发

嘉峪检测网 2024-05-23 08:15

导语:本文介绍了输尿管支架的基本情况,包括其材料、形状、使用方法和植入时间的不同导致的医疗器械管理类别的区别,境内注册和进口注册的获批情况。然后详细讨论了输尿管支架的审评过程,包括产品名称要求、管理类别、指导原则和标准、临床评价方式等内容。在技术审评部分,风险管理、技术要求、检测报告、生物相容性评价和物理化学性能研究的要求及常见问题。以期为诸君提供点滴参考。

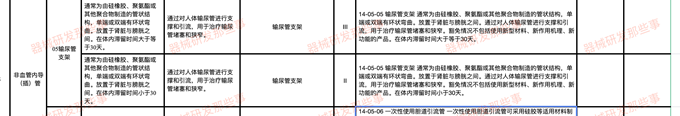

第一部分 输尿管支架发展情况

这类产品通常为由硅橡胶、聚氨酯或其他聚合物制造的管状结构,单端或双端有环状弯曲。放置于肾脏与膀胱之间,通过对人体输尿管进行支撑和引流,用于治疗输尿管堵塞和狭窄。在体内滞留时间小于或大于等于30天。

监管信息:

产品名称要求可采用相关国家标准、行业标准上的通用名称或者以产品的组成和特征为依据命名。产品名称中可带有表示特征和描述性词语,例如亲水涂层、输尿管支架、一次性使用无菌输尿管支架等。

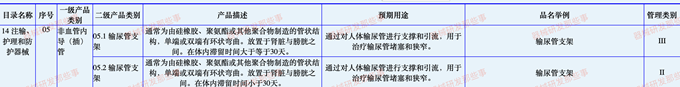

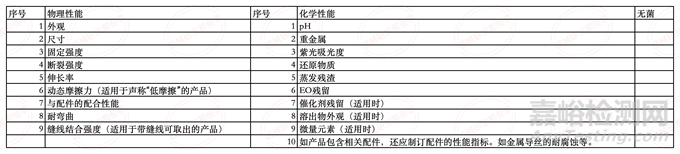

管理类别:根据之前撰写的2024年医疗器械人必备的研发工具网站大全中的医疗器械分类查询网站http://app.nifdc.org.cn/biaogzx/dataGk.do,我可以看到根据植入时间的长短分为小于30天或大于等于30天,分别按照II类和III类进行管理。分类编码为14-05-05。

指导原则及标准:

输尿管支架注册审查指导原则

YY/T 0872《输尿管支架试验方法》

需要注意的是本指导原则的适用范围为II类的输尿管支架,即植入时间小于30天的输尿管支架。

临床评价方式:

通过查询之前介绍的2024「最全」医疗器械临床评价推荐路径选择,对于14类字目录的14-05-05,我们可以看出输尿管支架II类或III类均通过免临床评价的方式进行。需要注意的是豁免情况不包括使用新型材料、新作用机理、新功能的产品。

获批情况:

截止2024年5月20日,我国境内注册获证85个,进口注册证34个。微信公众号内容回复 输尿管支架 即可获得excel版本。

第一部分 输尿管支架技术审评关注要点

浅谈无源植介入类医疗器械技术审评关注点,详细介绍了注册受理、补正之间的关系,以及注册申报涉及的申请表、证明性文件、综述资料、研究资料、产品技术要求、检测报告、生物相容性评价、生物安全性评价、货架有效期验证、生产制造信息以及说明书和标签等12类常见问题及解析。因此本文主要介绍其不同点。

1综述资料

(1)结构组成:输尿管支架通常由硅橡胶、聚氨酯或其他聚合物制造,单端或双端具有环状弯曲,可用于推动器、管矫治器、管导丝等配件,也可用于缝线、涂层显影材料等。输尿管支架可按形状分为单端弯曲或双端弯曲,长度、管径等不同,以无菌形式提供。输尿管支架位于肾盂与膀胱之间,用于支撑和引流人体输尿管。

通常可包含推送器(管)、矫直器(管)、导丝等配件,也可含有缝线、涂层、显影材料等结构。输尿管支架可按形状(单端弯曲或双端弯曲)、长度、管径等不同分为若干型号与规格,以无菌形式提供。

(2)禁忌症

对产品材料过敏者禁用,如对硅胶过敏者。

(3)产品的不良事件历史记录

输尿管支架在临床使用中潜在问题主要有疼痛、膀胱刺激征、输尿管支架移位、引流不畅和尿路感染等。

2.非临床研究资料

非临床研究资料主要包括产品风险管理资料、产品技术要求、物理化学性能研究等。

(1)风险管理资料

风险管理中重要的危险源分析如下表所示:

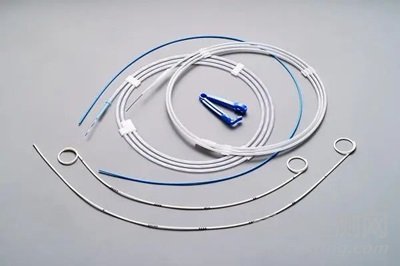

(2)技术要求及检测报告

通常应考虑(但不限于)以下性能指标:

值得一提的是:如采用硅胶,化学性能则应符合YY/T 0334-2022的相关要求。输尿管支架产品的部分检验方法可参考相应行业标准YY/T 0872《输尿管支架试验方法》,若对标准中的实验方法有所修改,应说明修改内容及原因并提交方法学验证报告。

送检产品应具备典型性,但这并不意味着仅凭一个典型性说明就能说明问题。具体情况进行产品分析,例如,尺寸大小的差异可能是合适的。但是,型号具有很多特殊性,不能随意选择 ABC型号,或者无依据的选择。在选择 aA型号后,需要提交典型性分析。通常我们是按照每一个性能指标分析,送检样品在每个性能中是否具有典型性,一般典型选择工艺实现最难或性能指标最差水平的型号进行。

无论是注册检测还是委托检测,全性能检测都是必须的,不能拼凑。例如,如果申报产品有 ABC 三个型号,选择 A型号作为典型性型号,就需要提交针对 A型号的全新检测报告。如果此时有两项A型号适用,但未检测,而选择了 B型号,那就相当于拼凑。需要注意的是,如果产品需要补检,应委托具有资质的医疗器械检验机构进行。

简洁对策:

注册检测或者委托检测的送检样品应具有典型性。

“典型性” 并不仅仅是“典型性说明”。

注册检测或者委托检测应为全性能检测,不得 “拼凑”

涉及补检,补检应委托具有资质的医疗器械检验机构进行。

(3)生物相容性评价资料

前面撰写过多篇关于生物学评价的文章,有兴趣的可以翻一下。浅谈医疗器械生物学评价路径选择、浅谈医疗器械生物学评价的技术评审关注点、浅谈医疗器械生物相容性评价、浅谈医疗器械生物学评价操作SOP。这里主要介绍以下内容:

主要产生的生物学危害包括:生产环境控制不好、灭菌操作不严格、灭菌包装破损以及及使用时操作不正规。产品带菌可能引起患者使用时局部炎症反应。生物不相容性包括形成因素、原材料器械产生的物质,如硫化剂残留的生物相容性差、包装材料生物相容性差、包装破损或者密封性不良,以及及引入生物相容性差的物质。环氧乙烷灭菌后面临解析不充分,这些因素导致产生毒性或者刺激,其中环境危害可以包括储运或运行偏离预定的环境条件以及意外的机械破坏。

同时往往存在以下问题:

问题一:生物学检测报告等同于生物相容性评价资料。

应对对策:

按照《关于印发医疗器械生物学评价和审查指南的通知》(国食药监械 [2007]345号)提交生物相容性评价报告。

如果豁免生物学评价需要说明原因。

如果开展生物学评价需要明确路径,

在此基础上再提交生物学检测报告。

重视化学表征的作用。

注意考虑完全适用的强制性标准对生物相容性的具体要求。

注意与GB/T 16886系列标准的符合性。

开展综合的生物相容性评价。

问题二:采用同类产品的生物学检测报告进行生物学评价时,未进行充分评估。

应对对策:

可以采用其他型号同类产品的生物学评价报告,遵循以下条件。

对于可能影响生物学评价的因素进行充分的对比。

基本因素主要包括:材料化学组成、各组成材料比例、产品物理结构、表面特性、生产工艺、灭菌方法、原材料供应商及技术规范、内包装材料。

不存在差异可以采用。

存在差异,补充相应的化学表征或者生物学评价资料。

问题三:不符合GB/T 16886 系列标准的要求。

应对对策:

明确取样、制样的具体情况。

明确浸提比例及浸提条件。

明确浸提介质。

明确是否稀释、稀释的原因、稀释倍数的确定依据。

试验项目注意不要遗漏。

问题四:无法符合GB/T16886 系列标准的要求,应该如何评价?

应对对策:

说明无法符合GB/T16886 系列标准的具体原因。

分析与GB/T 16886 系列标准要求的差异。

开展综合评价。

如果能符合条件,就尽量符合,不能符合要怎么办?由于医疗器械有很多种,你需要分析GB/T 16886系列标准的差异,以判断是否加强或放松,是模拟临床实验还是其他情况。

(4)物理化学性能研究

首先产品性能研究应当提供研究资料以及产品技术要求的研究和编制说明,性能指标及其确定依据所采用的标准、方法、原因和理论依据。理论基础验证的样本量及依据是对制定的产品性能指标进行验证。性能验证项目包括但不限于尺寸、外观耐弯曲、缝线结合强度、适用于带缝线格局取出的产品、医学性的抗压等涂层相关性的适用于带有涂层的产品。应根据具体产品特性考虑需要增加的性能研究项目,对于以上列表的项目中如有不适用项,已经说明具体理由。常出现的问题是物理化学性能研究的项目不充分。

应对对策:实际上,产品性能研究和产品技术要求的关系因产品类型而异。对于成熟产品,如符合强制性标准的产品,产品性能研究和产品技术要求可能没有明确的区分,可以直接制定并开展研究。然而,对于新颖、创新的产品,如果没有完全适用于的行业标准或其他标准,我们需要先进行产品性能研究,以便确定产品技术要求。

研究完成后,我们需要从众多性能指标中筛选出关键性能指标,以制定产品技术要求。在实际操作中,产品性能研究往往多于产品技术要求。例如,核磁兼容性、疲劳强度等项目不适合定制产品技术要求,最终需要以研究资料形式提交。因此,在开展产品性能研究时,应关注研究项目的重要性,确保全面覆盖产品特性。

关于发补要求,审评员可能会要求在产品技术要求中补充性能指标,我们应尽量满足这些要求,并同步开展相应的性能研究。自检报告和委托测试报告不能替代性能研究报告,这两者是分开的思路。如果某些项目确实被减少,我们需要根据产品具体情况进行分析,以确保产品技术要求的完整性和合理性。

简洁对策:

合理并充分的选择产品性能研究项目。

产品性能研究报告不接受自检报告、委托测试报告告等。

发补要求在产品技术要求中补充的性能指标尽量不遗漏。

我们需要关注性能研究中的两个重要方面:样本量和检测方法。首先,样本量的选择至关重要。为了确保研究结果具有代表性,我们需要使用足够的样本进行性能研究。仅使用一个样本的结果具有很差的代表性,无法被接受。一般我们根据风险评价里的风险等级,参考GB/T 4087-2009选择置信度和可靠性,选择样本量,然后参考GB/T 3359-2009附表D.4和附表E.4取K值,然后根据实际测试结果反算k值验证样本量的合理性。

其次,检测方法的科学性和可溯源性也是性能研究的关键。在制定产品技术要求时,我们会优先选择完全适用的国家标准。若无法满足需求,可以考虑推荐性标准或医疗器械标准。在找不到相应方法的情况下,我们可以选择其他相关标准,如纺织品标准。如果仍无法解决问题,我们可以自定义检测方法。但自定义方法需要提供验证资料,特别是对于具有特性和个性的性能指标,这些指标非常重要。推荐顺序:强制性标准>推荐性标准/医疗器械标准 >其他标准>自定义标准。这里比较容易忽略的标准为团体标准,很多时候我们可以从其中找到很多的方法,详细可参考创新医疗器械如何进行设计输入?

在实际操作中,我们应观察检测结果的趋势,并对其进行统计分析。这将有助于明确性能指标的制定依据。然而,这部分容易出现问题。例如,某性能指标在性能验证报告中显示数据集中在 40-50 之间,但产品技术要求却设定为 100。这种情况下,由于产品技术要求制定不够科学合理,评价产品的能力会受到影响。同时技术要求的制定应结合实测水平,不能说你测试都是80-100N,你设定>15N就有些不合理啦。

因此,在制定产品技术要求时,我们应充分考虑样本量和检测方法的科学性及可溯源性,以确保性能研究的结果具有实际意义。

简洁对策:

样本量应充分。

检测方法需科学、可溯源。

检测结果推荐进行统计学分析。

明确性能指标的制定依据。

产品技术要求常见问题及解析

(4)稳定性研究

前期撰写过浅谈货架有效期研究的设计要素及常见问题,其中已经详细介绍了货架研究的要点,这里就不过多介绍了。常采用加速试验进行研究。

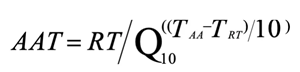

AAT:加速老化时间;RT:实时老化时间;Q10:温度升高或降低10℃的老化系数;TAA:加速老化温度;TRT:预设的实际储存温度环境温度。

探讨加速稳定性试验,都绕不开这个公式。通常Q10一般设定为2;当对医疗器械和包装的材料的评估资料不齐备时,Q10可保守设定为1.8。

同时TAA加速老化温度一般不超过60℃,根据材料的特性一般可设定至50-55℃。这与材料的特性有非常大的关系,并不能一概而论。比如对于降解材料,往往可能不会超过45℃,否则对试验结果有很大的偏差。

关于TRT的设定,基本原则和实时稳定性研究中介绍的设定实时老化温度的原则是相同的。对于预期在室温环境下储存的产品,TRT一般设定在20-25℃之间,选择25℃更加保守一些,可结合说明书/标签中的预期储存温度、同类产品历史数据、材料和/或包装稳定性数据等设定TRT,建议不低于22℃。其中室温或者环境温度应选择能代表实际产品储存和使用条件的温度,建议采用保守值进行设计。

在验证项目选择上,应充分考虑,如产品技术要求制定了 10 个项目,货架有效期的最终时间点建议全性能测试。若有情况变化,如原要求 10 个项目,后仅验证两个,请提供充分依据和理由,视情况判断(一般很困难,不建议)。选择时避免重复。老化实验时,明确温湿度条件,如选用何种条件进行老化。注意异常值处理,可能出现偏方案、临时断电等异常值。遇此情况,需分析异常原因,如检测方法原因、可接受或不可接受原因,或产品到达指定地点后货架有效期变化等,请大家务必分析,遇异常不必隐藏。

(5)质量体系文件-生产工艺控制

我们需要提交产品的生产工艺管理控制文件,详细说明生产工艺和步骤,列出工艺图表,提交产品生产工艺确定的依据,生产过程中需要进行控制和测试的环节及相关的证明性、质量,明确关键工序和特殊工序的控制参数,并阐明其对产品物理性能、化学性能和生物性能的影响,以及生产工艺的可控性、稳定性。第一,明确生产过程中的各种加工助剂,例如油印墨、粘合剂、硫化剂、催化剂、增塑剂等的使用剂量,并对残留量的控制措施和接受标准提供知识性证据,并进行安全性评估。第二,如果产品有多个研制生产场地,那么应当概述每个研制生产场地的实际情况。

结束语:本文探讨了输尿管支架的产品监管情况,注册审查要点,包括产品性能研究、生物相容性评价、稳定性研究等方面,强调了样本量和检测方法的重要性,以及生产工艺控制文件的要求。挂一漏万请多包涵。

来源:器械研发那些事