您当前的位置:检测资讯 > 法规标准

嘉峪检测网 2025-07-21 19:15

预制装配式桥梁是一种将桥梁上部结构和下部结构的主要构件在工厂或预制场地预制后,再现场组装拼接的桥梁。预制拼装桥梁技术是一套高效、低碳、环保的桥梁建造技术,具有广阔的应用前景。

装配式桥梁的下部结构采用灌浆连接,其灌浆节点属于混凝土内部的隐蔽结构节点。在施工过程中,该类节点的连接有效性对于整体装配式结构安全极其重要。灌浆节点存在多重介面特性,且现场结构存在极大的检测限制性,常规的无损检测方法无法直接检测内部连接的有效性。

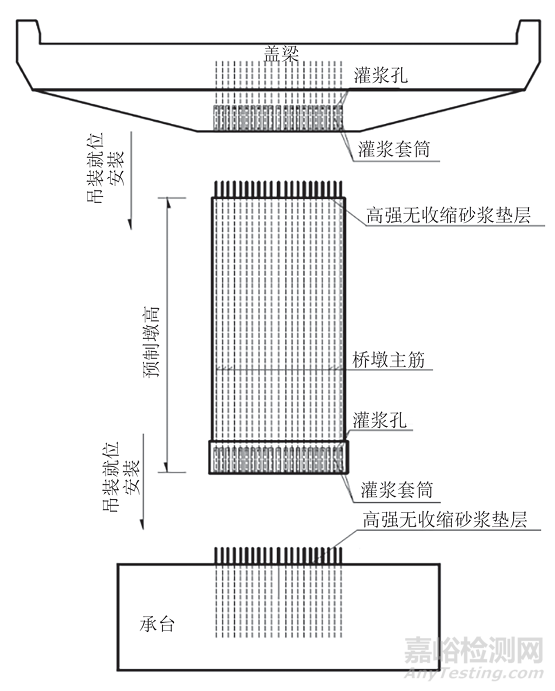

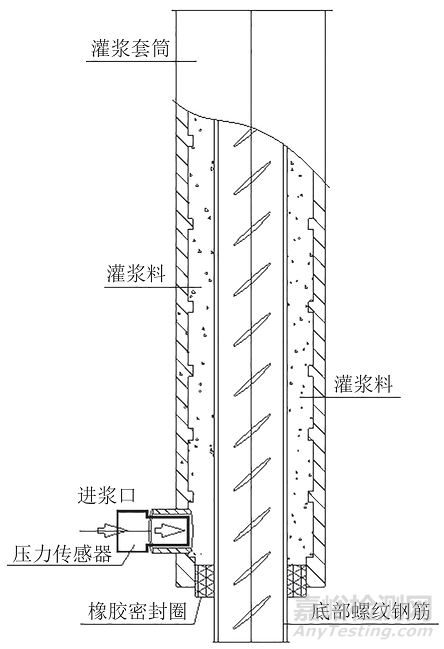

套筒灌浆连接部位作为预制构件间的关键传力节点,其灌浆密实度直接决定结构的力学性能与耐久性,对桥梁的质量起着重要作用。套筒灌浆连接结构示意如图1所示。

图1 套筒灌浆连接结构示意

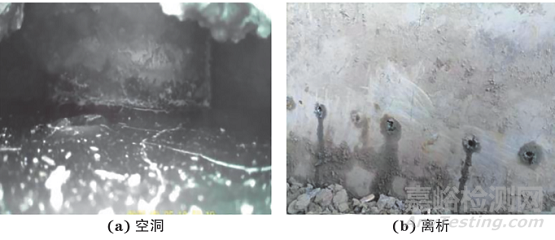

灌浆缺陷(如空洞、离析)可能导致应力集中、钢筋锈蚀等问题,威胁桥梁安全,各缺陷的形貌示意如图2所示。因此,制定科学、严谨的检测标准至关重要。

图2 套筒灌浆缺陷形貌示例

2021年,上海市首次发布了标准DG/TJ 08-2160—2021《预制拼装桥梁技术标准》(简称DG/TJ 08),该标准涵盖了设计、施工、检测与验收四部分内容。

2024年,江苏省发布了地方标准DB32/T 4986—2024《预制装配桥梁设计与施工技术规范》(简称DB32),该标准同样涵盖了设计、施工、检测与验收四部分内容。福建、广东等省份也陆续推出了团体标准,但内容绝大部分参照了DG/TJ 08的内容。DB32在DG/TJ 08的基础上有所改进,两者在套筒灌浆检测的检测方法、抽样规则等方面存在异同。

为了更好地帮助同行理解与应用此两项标准,提高套筒灌浆的检测质量,上海同济检测技术有限公司的张小琼高工以DG/TJ 08与DB32为研究对象,围绕预制拼装桥梁套筒灌浆密实度的检测,从检测方法、技术参数、抽样策略、结果判定四方面进行对比,旨在揭示两个标准的技术特点,为工程实践和标准修订提供理论支持。

1检测方法对比

DG/TJ 08是国内第一项预制拼装桥梁技术标准,其于2021年9月15日发布,2022年2月1日实施。DB32于2024年12月27日发布,2025年1月27日实施。

两项标准时间间隔约3年,套筒灌浆检测部分均涵盖内窥镜法、预埋钢丝拉拔法、芯片法、压力传感器法及局部破损法(钻孔内窥镜法)五种检测方法,但存在以下差异:

1DG/TJ 08中提出了阵列超声成像法,该方法通过三维成像手段分析灌浆缺陷,适用于未预埋传感器状态下的检测。DB32则未提出阵列超声成像法。

2DB32标准中引入了冲击回波法与取芯法。前者适用于埋深不大于200 mm的套筒检测,通过声波反射情况判断密实度;后者则用于实体抗压强度检测。DG/TJ 08则未提出冲击回波法与取芯法。

01检测方法与时机

No.1内窥镜法

使用内窥镜进行检测时,有以下两种方式:

① 在完成立柱现场吊装后灌浆开始前,将内窥镜从套筒的进浆口或出浆口伸入套筒内部,检查套筒与钢筋之间的灌浆空间是否存在异物,异物主要包括构件制作过程中的混凝土块和倒灌的坐浆层,如图3所示;

图3 坐浆层倒灌示例

② 套筒灌浆完成且固结后,在出浆口位置进行水平钻孔,采用内窥镜查看套筒内灌浆的饱满度,该法也称为局部破损法。

两项标准均要求灌浆前检查异物,但DB32强调异物面积占比大于25%时必须处理,而DG/TJ 08未对其进行明确量化。

No.2预埋钢丝拉拔法

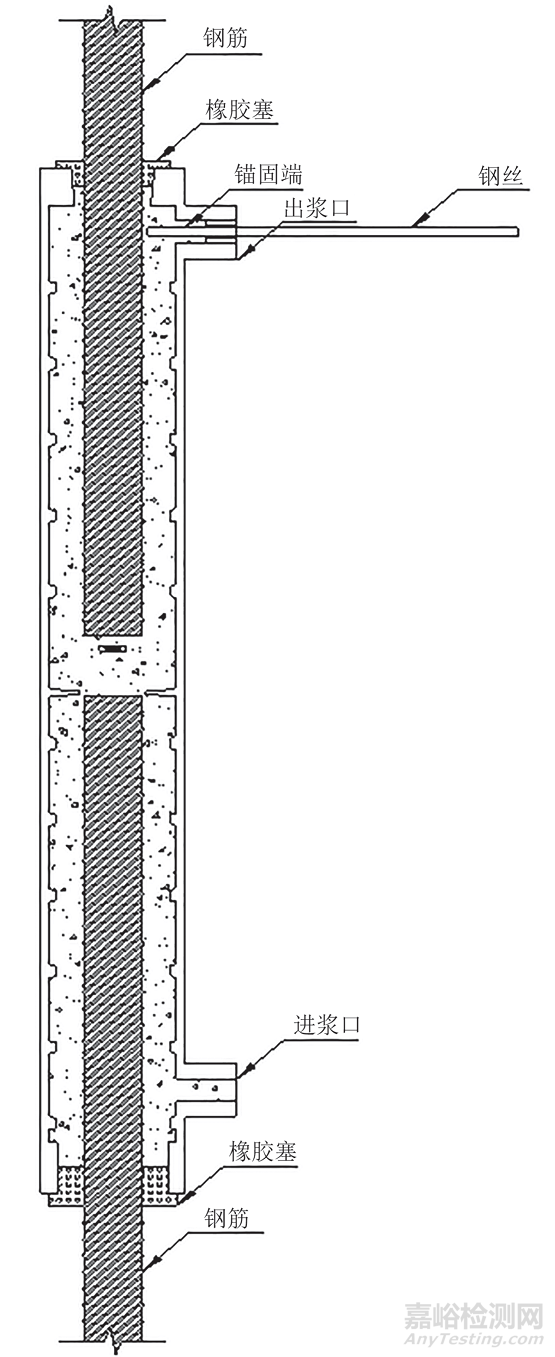

预埋钢丝拉拔法是灌浆前在套筒出浆口预埋钢丝,待灌浆料固结3天后对预埋钢丝进行拉拔,通过拉拔力值判断灌浆饱满度的方法。其检测原理示意如图4所示。

图4 预埋钢丝拉拔法检测原理示意

No.3芯片法

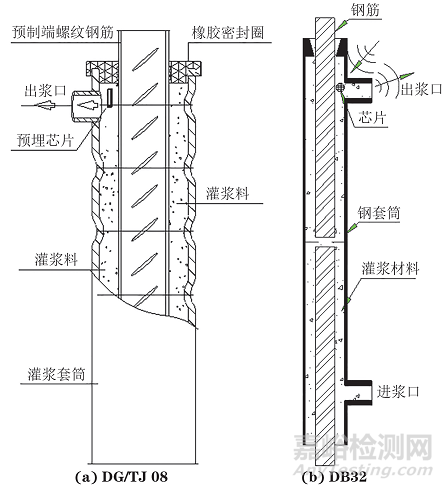

芯片法的原理是灌浆前预先在套筒出浆口埋入芯片,置于套筒外的芯片检测仪发出微波信号,芯片接收信号并将部分信号反射回芯片检测仪,芯片检测仪对反射信号进行识别与分析,并根据信号强度及标识信息确定套筒内灌浆的饱满度。两种标准中的芯片安装示意如图5所示。

图5 两种标准中的芯片安装示意

DB32规定芯片信号检测需在灌浆后15分钟内完成,DG/TJ 08则要求灌浆后3天进行扫描。

No.4压力传感器法

套筒的内部浇筑过程类似于流体状态的灌浆料在套筒内的流动过程,流体的输送、物理性质的变化均与套筒内压力直接相关。

由于不同灌浆料中传感器预埋深度与浆料内压力值存在正相关关系,故实际监测过程中可选择在不同的位置(根据工程中的节点重要性及现场可布置性设置)安装压力传感器,然后通过监测传感器的压力值来检测灌浆套筒内部的饱满度情况。压力传感器安装示意如图6所示。

图6 压力传感器安装示意

DG/TJ 08要求灌浆过程中实时记录压力-时间曲线,即需要预埋压力传感器,而DB32允许灌浆后通过外置传感器封堵进浆口进行检测,无需预埋压力传感器。

02技术参数要求

1对于内窥镜,DB32要求其像素不小于100万,DG/TJ 08未明确像素要求。

2对于压力传感器,DB32规定其量程不小于100 kPa,环境温度为-5 ℃~60 ℃;DG/TJ 08的量程要求与DB32的相同,但未提及环境温度限制。

3预埋钢丝:DB32规定钢丝直径为5.0±0.1 mm,其拉拔仪量程不宜小于5 kN,且不宜大于15 kN;DG/TJ 08对钢丝直径的要求与DB32的相同,但拉拔仪量程要求不小于10 kN。

2合格判定准则

当采用压力传感器法时,DG/TJ 08以所测得的浆料压力平均值的85%为合格线,DB32以压力平均值的90%为合格线。当采用其他检测方法时,两个标准的判定准则相同。检测时均采用批量检测合格比例,具体内容参考GB 2828《计数抽样检验程序》系列标准要求。

3从标准的异同点看技术的发展

1当采用内窥镜法时,两标准均要求灌浆前检查异物,DG/TJ 08未明确量化标准,也未明确像素要求;DB32要求内窥镜像素不小于100 万,同时强调异物面积占比大于25%时必须处理,增强了可操作性。

2当采用预埋钢丝法时,实际工程检测中,绝大部分的钢丝拉拔力在2 kN~4 kN,选用5 kN量程的拉拔仪就可以满足工程需要,所以DB32标准更实用。

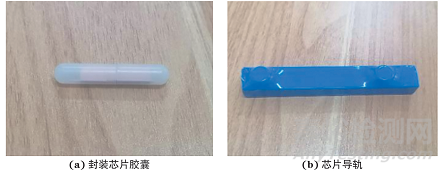

3当采用芯片法时,DG/TJ 08要求灌浆后3天进行扫描。DB32标准规定芯片信号检测需在灌浆后15分钟内完成。DG/TJ 08的芯片法采用芯片封装上浮法,检测时封装好的芯片胶囊通过芯片导轨上浮到出浆口附近,需待灌浆料完全固化后检测仪才可检测到芯片信号,封装芯片胶囊和芯片导轨实物如图7所示。

图7 封装芯片胶囊和芯片导轨实物

该方法存在以下两方面局限性:一是不能实时检测饱满度;二是芯片胶囊可能会受到导轨内部空间的限制而不能正常上浮,影响检测数据的判断。

所以在实际工程应用中,笔者对该方法进行了如下改进:将芯片固定在出浆口,利用浆料屏蔽芯片信号来判断饱满度。

DB32标准明确了这种改进,改进后的方法避免了芯片位置不确定带来的误判风险,能实时检测灌浆饱满度,且无需等待浆料固化,如果浆料不饱满可以马上进行二次补浆。

4当采用压力传感器法时,DG/TJ 08要求灌浆过程中实时记录压力-时间曲线;DB32除采用内置传感器法实时记录压力-时间曲线外,也允许灌浆后通过外置传感器封堵进浆口进行检测。

工程应用结果表明,DB32采用外置传感器法更适合工程实际需要,因为内置传感器法必须预先在套筒内安装传感器,传感器容易在其后的盖梁现场安装中被破坏,而外置传感器法则避免了此类破坏,且安装过程简单,安装效率和精度都有很大提高,所以判别合格标准从测得的浆料压力平均值的85%(DG/TJ 08标准合格线)提高到90%。

5DG/TJ 08提出了阵列超声成像法,该方法通过三维成像分析灌浆缺陷,适用于未预埋传感器状态下的检测;DB32没有提出阵列超声成像法,主要是考虑此方法的实用性不高,而且需要通过钻孔进行验证,另外阵列超声成像仪以进口产品为主,价格昂贵。

6对于冲击回波法,DG/TJ 08中并未提及,而DB32根据工程需要,引入了此方法。冲击回波法适用于埋深不大于200 mm的套筒检测,其检测原理和阵列超声成像法的类似,但仪器已实现国产化,性价比较高。

7对于取芯法,DG/TJ 08中并未提及,而DB32参照建筑套筒的标准,提出将取芯法用于实体抗压强度的检测,从而判别现场浆料强度,以弥补其他方法无法判断浆料强度的不足。

四 结论与展望

DG/TJ 08是国内第一项涵盖设计、施工、检测验收的预制拼装桥梁技术标准,在检测方法上有很多创新,是国内相关检测标准的奠基者,因为出版时间较早,工程实践相对减少,在实际工程应用中不可避免地存在一些小问题。

DB32的检测内容是在上海地标的相关内容基础上发展而来的,从方法的选择到检测的执行,均有一定的优化和改进,更适应实际工程的检测需要,代表了灌浆检测领域无损检测的主流技术方向。

展望

智能化检测技术

目前的预制拼装桥梁检测方法都需要检测人员人工读取,记录数据后再进行分析,后续可以对检测仪器上进行改进,将数据实时上传至后端平台(或云平台)进行智能分析、判断并存储,实现套筒灌浆无损检测的智能化。

标准一体化

目前,对于预制拼装桥梁的检测,上海、江苏、福建等省市相继推出了地方或团体标准,这些标准存在异同,一定程度上具有互补性。后续在全国工程实践的基础上,地方标准与行业标准应不断优化与完善,且宜统一、协同、高效发展。

来源:无损检测NDT