任何影响药物纯度的物质统称为杂质。药品在临床使用中产生的不良反应除了与药品本身的药理活性有关外,有时与药品中存在的杂质也有很大关系,如青霉素等抗生素中的多聚物等高分子杂质就是引起过敏反应的主要原因。

《中华人民共和国药典》(以下简称《中国药典 》) 2005年版附录中收载了《药品杂质分析指导原则》,原国家食品药品监督管理局也于 2005年颁布了《化学药物杂质研究的技术指导原则》 ,其中概述了杂质研究的内容和思路。

笔者结合药品审评实践以及与部分国内外制药企业在杂质研究实践方面的交流,谈谈个人对化学药品杂质研究思路的理解和认识。

一、杂质研究的总体原则

杂质可能产生的来源为:工艺过程 (包括合成中未反应完全的反应物及试剂、中间体、副产物以及反应物及试剂中混入的杂质 )、降解过程,所以杂质研究的总体原则就是要结合在研产品具体工艺以及产品特点开展研究。

首先,要结合具体工艺及产品特点来分析产品中可能产生何种杂质,通过杂质谱的分析对产品中杂质的来源及结构情况有较为全面的了解;

然后,在杂质谱分析的基础上,有针对性地选择合适的分析方法,以确保杂质的有效检出及控制;

最后,需综合药学、药理毒理及临床研究结果确定合理的杂质限度,从而保证药品的质量及安全性。

二、杂质谱的分析

1 基于合成路线进行工艺杂质的分析

对于原料药,需依据所采用的具体合成工艺来分析在研产品中可能产生的杂质。

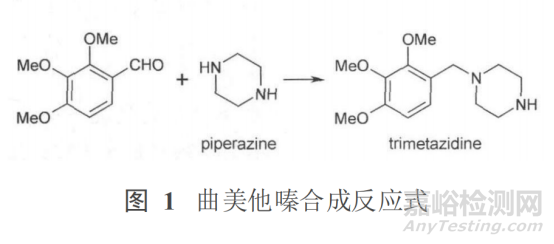

例如:抗心绞痛药物盐酸曲美他嗪质量标准中哌嗪的检查正是基于曲美他嗪的合成路线确定。见图 1。

由图 1可见,哌嗪是曲美他嗪的反应物之一,可能会因未反应完全而残留在终产品中,是研究中需要关注的一个工艺杂质。

2 基于产品的结构特征分析可能产生的降解产物

降解产物主要与药物的结构特征密切相关。

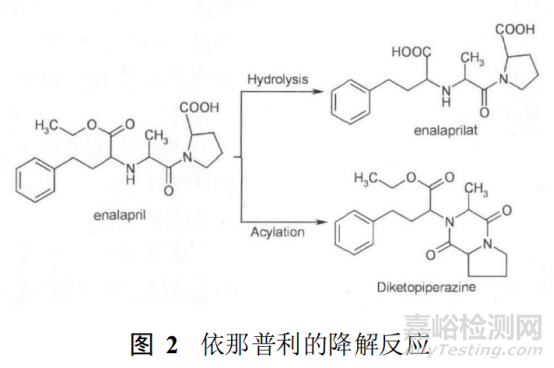

例如抗高血压药物依那普利,其结构中含有羧酸乙酯基,该基团易发生水解反应,生成羧基,即产生依那普利拉;此外,依那普利的结构中含有 1 个羧基,同时还含有 1个氨基,它们易发生酰化反应生成内酰胺结构,即产生依那普利二酮哌嗪。见图 2。

故《中国药典 》2005年版二部收载的马来酸依那普利拉质量标准中有关物质项下控制依那普利拉和依那普利二酮哌嗪的检查。

通过结构特点来分析可能的降解产物是一种预测,另外还可以通过强制破坏试验来验证可能的降解产物和降解途径。

通常国内比较常见的是采用酸、碱、氧化、高温、光照破坏性试验来进行分析方法专属性的验证,而很少关注降解产物结构的分析。

强制破坏试验不一定局限在以上罗列条件内,可以采取更灵活的方式来更好地预测产品可能的降解途径和降解产物。

例如对于原料药,可以考察溶液状态下产品在破坏性条件下的变化。必要时,可以进行以上因素综合存在时的强制降解试验。

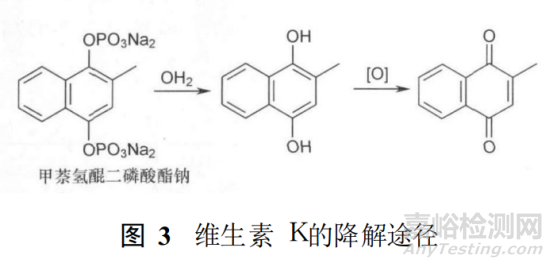

例如,维生素 K的人工合成品甲萘氢醌二磷酸酯钠,在一定 pH值水解条件下,首先生成甲萘氢醌;进而在氧化条件下,甲萘氢醌发生氧化反应,生成甲萘醌,反应过程见图 3。

除此,破坏性试验中需关注破坏条件不宜过于剧烈,以免引起二次降解。

在进行了破坏性试验后,应结合药物特点和必要的结构分析手段,对潜在的降解产物进行结构确认,以便于下一步分析方法的研究验证以及限度制定。

3 基于全面的研究数据分析产品中最终可能存在的杂质

以上研究是分析和预测产品中可能存在的杂质,但在产品实际的生产过程和贮存包装条件下,并不一定产生上述所有的杂质。

故最终对产品的控制,尚需结合样品在生产过程中实际产生的杂质情况以及在加速和长期留样稳定性研究中实际产生的杂质情况来确定。

三、杂质分析方法的研究

分析方法的选择直接关系到杂质测定结果的专属性与准确性。

不同的检测方法可能获得不同的检测结果,杂质检查分析方法建立的根本原则是应专属、灵敏,主成分与杂质能达到良好分离,检测限能满足限度检查的需求。

关于杂质分析方法的研究与验证在已发布的指导原则中有详细描述,此处重点针对目前注册研究中存在的主要问题进行分析。

1 分离方法的研究

在对杂质谱进行分析的基础上,方法的建立及验证就具有较强的针对性。

由于各种分析方法均具有一定的局限性,研究过程中,需关注不同原理的分析方法间的相互补充与验证。

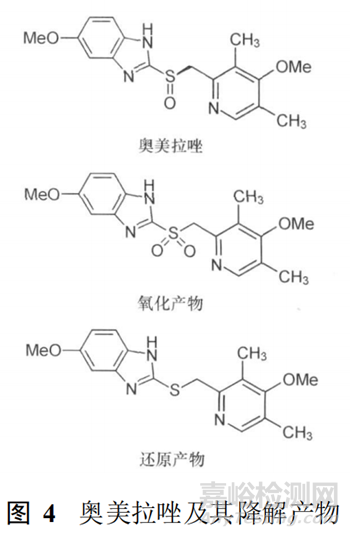

如 《中国药典》收载的奥美拉唑质量标准中采用 HPLC检测方法于 280 nm进行有关物质的测定,分析该检测条件主要是检测奥美拉唑的氧化产物奥美拉唑磺酰化物,但英国药典标准在此基础上专门列出了 TLC方法进行奥美拉唑还原产物的测定。

注册申报中,最常见的一个现象是同品种国外药典采用梯度洗脱方法,而自研品种在无充分研究的基础上采用等度洗脱。梯度洗脱确实存在基线漂移大,操作相对繁琐的缺点,但等度洗脱具有可能漏检以及费时的缺点。

故在进行方法变更的过程中,需要对变更前后方法的检测能力进行充分的对比研究。

另外,在进行分析方法专属性验证的过程中,建 议对主成分的峰纯度进行检查,以考证和主成分结构类似的杂质是否因分离不完全而涵盖在主成分色谱峰中。

2 定量方法的选择

杂质常规的定量方法包括杂质对照品法,加校正因子的主成分自身对照法,不加校正因子的主成分对照法以及面积归一化法。

从目前药品的研究注册情况分析,不加校正因子的主成分对照法是较常采用方法。

因杂质同主成分响应因子可能不同,故直接采用不加校正因子的主成分对照法缺乏科学性。

理想的定量方法为已知杂质对照品法与未知杂质不加校正因子的主成分自身对照法两者的结合。

当然,如果研究证明已知杂质和主 成分的相对响应因子在 0.9~1.1的范围内,可以用主成分自身对照法计算含量,例如美国药典收载的紫杉醇质量标准中多个已知杂质的控制均采用主成分自身对照法。

四、杂质限度的确定

杂质限度确定的总体原则是在可行的范围内尽可能低。

影响杂质限度确定的因素有:杂质的安全范围、药品实际的生产能力、稳定性期间的变化程度、检测方法的变异性。

对于不同注册类别的药品而言,因可参考信息量的不同,杂质限度的确定思路会有些不同。

1 创新药杂质限度的确定思路

创新药的研究是一个逐渐认知的过程,其间可能会经历处方工艺的调整、杂质谱的改变、分析方法的优化等变化,对于杂质的研究和认识是一个不断积累的过程,故杂质的限度确定也具有阶段性。

从申报临床的角度而言,杂质限度确定的主要原则是保证临床用样品的安全性,杂质限度确定的依据主要是已进行的临床前安全性研究中获得的结果,通常是要求用于临床试验的样品杂质不得超过用于临床前安全性研究的样品。

从申报上市的角度而言,杂质限度的确定就要在已有的基础上,结合生产工艺的放大和优化,多批产品生产数据以及稳定性信息,本着尽可能低的原则制定合理限度。

通常从申报临床到申报上市,对于杂质的研究会越来越充分,对于杂质的控制越来越严格。

例如,某药品在申报临床阶段,最大单个杂质控制为不得超过 1.0%,总杂质控制为不得超过 3.0%;申报上市阶段,控制工艺杂质 A不得超过 0.25%,降解产物 B 不得超过 0.25%,其他单个最大杂质不得超过 0.15%,总杂质不得超过 1.25%。

从申报临床到申报上市,产品总杂质限度趋于严格,并且对于单个已知杂质进行了定性和定量研究,分别制定限度。

为了说明杂质限度确定过程中如何全面考虑上述提及的各因素,也列举一个审评的实例。

某产品中杂质 C为其降解产物,可获得的信息如下。从安全性研究结果分析,当杂质含量在 3.57% 时获得的安全性结果与未破坏样品的安全性结果基本无差异,说明杂质 C含量在 3.57%时为可接受的安全限度。

从生产和贮存结果分析,32批产品中杂质 C的实测范围为 0.04%~ 0.87%,平均含量为 0.38%,标准差为 0.21,平均值 ±3 ×标准偏差为 1.0%。计算限度 1.0%符合生产的波动范围,同时也低于安全性限度,故可做为杂质 C控制的合理限度。

2 仿制药杂质限度的确定思路

对于仿制产品而言,相比于创新药,杂质安全性信息的获取来源可能不同。

一则可以自行进行杂质的安全性研究,二则可以参考已上市产品的安全性信息。

从研究的周期和研究投入角度而言,大部分研发者会选择后一种方式,那就需要将自研产品和被仿制产品进行全面的杂质对比研究,包括杂质的种类、杂质的含量。如无特殊理由,自研产品所定杂质限度不得超过被仿产品的杂质限度。

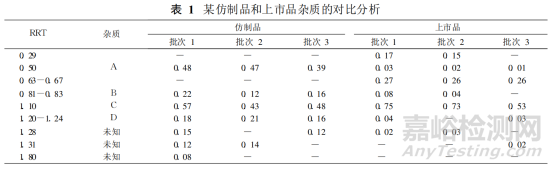

下面列举一个仿制注射剂产品杂质研究的实例来做具体分析,表 1中列出了杂质研究中获得的对比数据。

仿制品中 3个已知杂质 (A,B,D)高于上市品,且高于 ICH规定的可接受限度 0.1%;此外,两个未 知杂质 (RRT1.28和 1.31)也高于 0.1%。

关于杂质 A,缺乏试验和文献资料支持其安全性,故应改善工艺,降低其含量,使之不超过上市产品的限度;

关于杂质 B,为一上市药物,有长期人用历史,文献资料显示其在体内可转化成主药,不存在安全性方面的担心,可接受目前的杂质水平;

关于杂质 D,文献显示其为主药在人体的主要代谢产物,也不存在安全性担心;

关于 RRT1.28和 1.31的未知杂质,因缺乏试验和文献资料支持其安全性,应改善工艺将其降低到未知杂质可接受的 0.1%限度以下。

杂质研究是药品研究的一项重要内容,贯穿于药品研发的始终。伴随着对药品研发规律的认知、 质量源于设计理念的不断拓展及新技术、新方法的不断涌现,杂质研究必将会有新的突破。