科技进步和对高效智能产品需求的增长进一步奠定了集成电路产业在国家发展中的核心地位。而半导体硅单晶作为集成电路产业的发展基石,其对促进技术革新和经济增长起到至关重要的作用。

国际半导体产业协会公布的数据显示,全球半导体硅片市场销售额达126亿美元,出货面积增至142亿平方英寸,且市场需求仍呈持续增长的趋势。

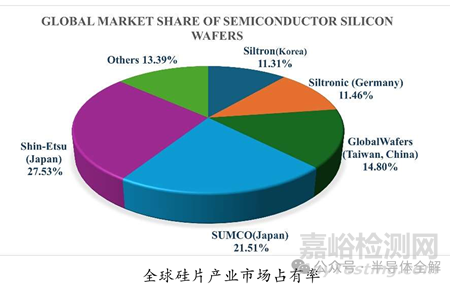

然而,当前全球硅片产业高度集中,如下图所示:

五大供应商占据超过85%的市场份额。这五家供应商分别是日本信越(Shin-Etsu),日本盛高(SUMCO),环球晶圆,德国Siltronic和韩国SK Siltron。

这种垄断态势使得我国现投入使用的硅单晶严重依赖进口,成为制约我国集成电路产业发展的卡脖子问题之一。

为了破解当前我国在半导体硅单晶制造领域的困境,投入研发,全面加强自身发展是必然选择。

二、单晶硅材料概述

硅单晶是集成电路产业发展的基石。迄今为止,超过90%的集成电路芯片和电子器件均以硅单晶作为首选基础材料。硅单晶材料之所以拥有如此庞大的市场需求和多样化的产业应用,其原因是多方面:

首先,硅材料本身安全、无害、环保,且在地壳中含量极高;

其次,硅单晶天然具有电绝缘性,其在热处理后表明会形成防护性的二氧化硅层,可以有效阻隔电量流失;

最后,硅单晶生长技术较为成熟,长期以来的技术积累使得其拥有比其他半导体材料更为娴熟的生长工艺。

这些因素共同作用使得硅单晶在行业中始终处于主导地位,这也是其他材料不可替代的关键因素。

从晶体结构上看,硅单晶是硅原子按照周期性排布构成的具有连续点阵结构的材料,也是芯片制造行业的基础。

下图为硅单晶制备全流程示意图:

首先从硅矿中经过一系列步骤提炼得到生长硅单晶的材料——多晶硅,然后在单晶炉内生长得到硅单晶棒,再经过切、磨、抛等操作形成可用于芯片制造的硅晶圆片。

硅片按照用途可简单分为光伏级和半导体级。两者主要存在着结构、纯净度和表面品质上的差异。

半导体硅片纯度高达99.999999999%,且严格要求为单晶,而光伏用硅单晶片纯度相对较低,仅为99.99%至99.9999%之间即可,且并不执着于对晶体品质的要求。

与此同时,半导体硅片在光滑度和清洁度方面的要求也高于光伏级硅片。半导体硅片的高要求使得制备难度和后续的应用价值也大幅提升。

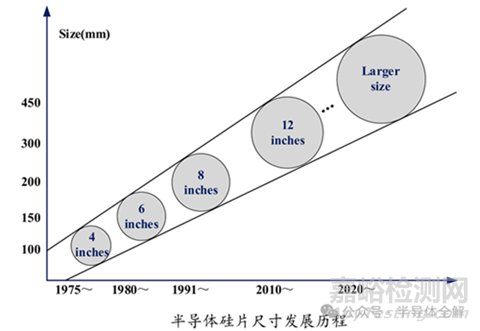

下图给出了半导体硅片规格的发展脉络,从早期的4英寸(100mm)、6英寸(150mm)逐步增大至现在的8英寸(200mm)、12英寸(300mm)。

在实际硅单晶制备过程中受不同应用类型和成本的影响,硅片尺寸也有所不同,如存储芯片多采用12英寸硅片,功率器件则常用8英寸硅片。

总之,硅片尺寸的演进是摩尔定律和经济因素共同作用的结果。相较而言,硅片尺寸的增大会使得相同工艺条件下可以生长出更多可用于芯片制造的可用面积,降低生产成本的同时有效降低硅片边缘材料的浪费。

半导体硅片作为现代科技发展不可或缺的关键材料,通过后续一系列精密工艺如光刻与离子注入,赋予了其生产各类电子器件的能力,包括大功率整流器、晶体管、三极管以及开关器件等。

这些器件在多个领域如人工智能、5G通信、汽车电子、物联网及航空航天扮演着至关重要的角色,是国家经济发展与科技创新的基石。

三、单晶硅的生长技术

提拉法是一种高效的从熔体中提拉生长高质量单晶材料的工艺技术方法,由扬·柴可拉斯基(J. Czochralski)在1917年提出,该方法也被行业称为CZ法或晶体直拉法。

目前,CZ法已被广泛应用于各类半导体材料制备过程中。据不完全统计,约98%的电子元器件采用硅单晶材料制造,其中85%使用的是CZ法制备的硅单晶材料。

CZ法制备硅单晶材料之所以备受青睐,是因为其具有出色的晶体品质、可控的尺寸、快速的生长速度和高效的生产效率等优点。

这些特性使得CZ硅单晶成为满足电子工业对高品质、大规模硅单晶材料需求的首选材料。

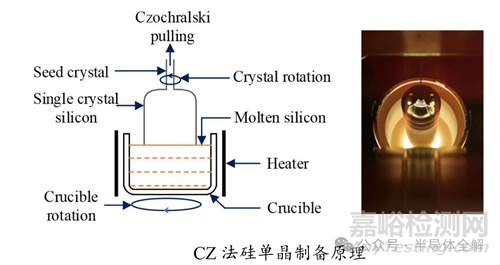

CZ法的制备原理见下图:

CZ法生长硅单晶要求在高温、真空且封闭的条件下进行,而CZ型单晶炉(以下称单晶炉)设备则是实现这一条件的核心技术装备。

下图是单晶炉的设备构造示意图。

CZ硅单晶的生长步骤是先将纯净的硅原料置于坩埚内熔化,继而在熔融态的硅表面置入一颗籽晶。通过精确控制温度、拉升籽晶速率和坩埚旋转速度等关键参数,籽晶与熔体接触 的界面上原子或分子会持续重组,伴随着系统的冷却逐步固化,最终形成单晶体。

因此,这种晶体生长技术能够生产出高质量、大直径且具有特定晶体取向的硅单晶材料。

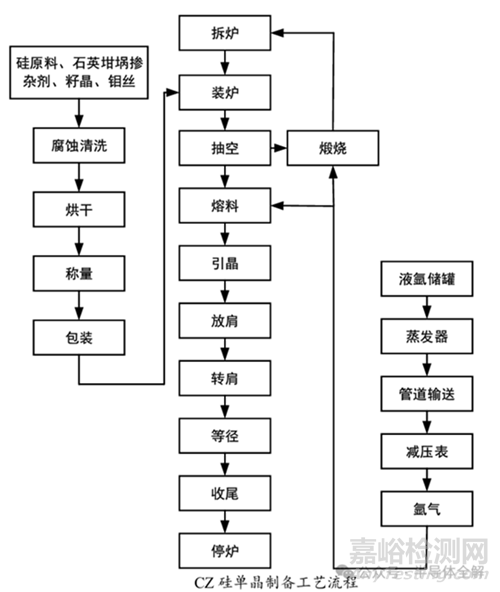

CZ硅单晶生长工艺流程如下图所示:

具体步骤为:

(1)拆炉及装料:取出晶体,彻底清理炉膛和各组件上的附着物,如石英颗粒、石墨颗粒和石墨毡尘等杂质。如果长期未使用,需关闭炉子并进行气密性检查。清理完成后,重新装回各组件。

(2)装炉:在确认组装无误后,将石英坩埚放入炉中,添加掺杂剂(按要求准确添加),然后放入硅料。在副室内安装籽晶。确认无误后,合炉,整理、清扫装料现场。

(3)抽真空和熔化:先进行1-2次气体清扫,然后抽真空(小于10mTorr),接着充入Ar气体(流量为50-120L/min),使炉内压力约为20Torr,并保持气氛流动。同时启动冷却水系统(压力为0.2-0.4MPa)。在加热前,进行密封性检查,确认无异常后,以45-60V电压和1500-2500A电流加热熔料,并持续观察整个过程。

(4)引晶:将籽晶缓慢降至主室,预热3-5分钟,缓慢接近硅熔体界面。为了确保熔体液面平静,不能出现水波纹。如果发现有水波纹可能是由振动引起的,需要排除振动源;另一种可能是温度过高导致大量的SiO挥发物生成,然后在冷却后滴回坩埚内。

在确认问题已解决后,需要控制使温度稳定,并将籽晶缓慢降低到与熔体液面接触的位置。为了准确判别引晶温度是否合适,需要观察以下三种情况:

1) 温度过高,界面会出现亮且宽的光圈,并带有尖角,光圈会发生抖动,甚至熔断,这时无法提高拉速缩颈。

2)温度过低,界面不会出现光圈,籽晶未能熔接,反而出现结晶向外长大的假象。

3)温度合适,界面会慢慢出现柔和圆润的光圈,没有尖角,此时可以进行缩颈操作。晶体既不会因为缩小而熔断,也不会继续扩大。在进行熔接后,稍微降低温度,开始缩颈操作,以消除位错并获得无位错晶核。

(5)放肩阶段:拉速度为0.5mm/min,放肩角度为140°-160°。需要注意的是,在此过程中需适当降低温度。如果引晶时拉速较快,难以缩颈,说明熔体温度偏低,可以稍微减少降温幅度;反之,若引晶速度较快且容易缩细,说明熔体温度较高,可以适当增加降温幅度。

(6) 转肩及等径阶段:在放肩阶段,拉速较快,需要监控直径变化。当接近目标直径时,将拉速提高至3-4mm/min,进入转肩阶段。在转肩过程中,原本位于肩部后方的光圈会迅速向前方扩散,并最终闭合。为了避免直径在转肩时缩小,预先适当降低温度。 在转肩过程中,晶体继续生长,但速度逐渐变慢,最后停止生长,完成转肩。此时将拉速降至设定速度,并按比例调整埚升速度,进入自动控径状态,等待晶体继续生长。

(7) 收尾和停炉:当晶体生长到尾部,余料较少时,开始进行收尾操作。将计算机切换至手动模式。提高埚升速度,利用温度控制实现自动加热,以保持液面不结晶。

在收尾过程中,有两种方式可选择:慢收和快收。

慢收的优点是易于控制,不容易断棱线,但时间较长;而快收的优点是时间短,但控制难度较大且容易断棱线。

不论选择快收还是慢收,都需要进行收尖操作,以防止位错攀移到等径部位。如果直接将晶体提高离开液面而不进行收尾,由于热应力的作用,会产生大量位错并沿着滑移面攀爬。

如果位错进入等径部位并被切除,这会造成不可忽视的损失,尤其对于大直径单晶。因 此,必须收尾成尖形,以确保无位错生长到结束。当尖形脱离液面时,产生的位错攀爬长度将无法达到等径部位。 收尾完成后,将晶体提高,降低坩埚位置,停止升温和晶转。

因此,稳定控制温度与提拉速度对于生产高品质、无瑕疵的晶体至关重要。其他影响品质的工艺参数还涉及加热器功率、晶体和坩埚的旋转速度、磁场强度、保护气体(如氩气)流量等。这些参数的优化组合是实现高品质、低或无缺陷晶体的基础。

四、单晶硅的难点

鉴于此,突破大尺寸半导体硅单晶生长过程中的核心工艺技术瓶颈,尤其是需要解决晶体生长环节中所面临的晶体缺陷预测与控制问题:

(1)硅单晶品质一致性差、产出良率较低:随着硅单晶尺寸的增加,晶体生长环境愈发复杂,热场、流场、磁场的耦合作用加强,晶体品质控制难度呈指数级增长。这与行业对于硅片品质的高要求是相悖的。

因此,如何对晶体生长品质进行预测和控制成为了关键难题。然而,硅单晶生长过程的复杂性和不确定性因素使得精准系统模型的建立几乎不可实现。

此外,由于晶体生长设备物理结构的约束,使得直接在晶体生长过程中进行品质检测难以实现,而离线检测又存在着检测周期长,人力、物力耗费大的问题。

因此,迫切需要发展晶体生长品质检测理论与方法,实现对晶体生长状态的实时在线预测 并指导工艺调整,以减少晶体缺陷产生的可能性,提升硅单晶品质的管控能力。

(2)控制过程不稳定、精度和效率欠佳:半导体硅单晶生长过程高度复杂,具有多物理场强耦合、强非线性等显著特征,且复杂的工艺参数调整机制和控制流程使得现有的控制系统易出现控制精度不稳定,并由此导致产品良率较低。

与此同时,现行的控制策略主要以晶体宏观尺寸作为直接控制目标,而晶体品质仍依赖人工经验进行现场调节,因而这些客观和主观因素使得生长的大尺寸硅单晶品质难以满足集成电路芯片微细纳米制程的要求。

因此,如何实现晶体宏观尺寸精准控制的同时保证晶体质量满足行业要求成为了当前亟待解决的重要控制难题。

参考文献:

(1)万银 半导体硅单晶生长中缺陷预测与控制研究[D].

(2)孙新利 单晶硅中氧碳杂质对PIN整流二极管电学性能的影响及机理研究[D].