您当前的位置:检测资讯 > 科研开发

嘉峪检测网 2022-08-01 15:16

外用半固体制剂是局部用药( topically applieddrug products) 中常见的剂型。局部用药按作用效果分类一般分为局部起效的药物( 如外用半固体制剂)和经皮肤吸收进入血液循环后实现全身作用的药物。外用半固体制剂由于其特殊的给药途径被美国食品药品监督管理局( Food and Drug Administration,FDA) 列入复杂制剂( complex products) 。该制剂处方复杂,制剂质量的影响因素多,制剂质量评价中存在难以建立统一的方法和标准的问题。近年来,国家药品监督管理局( NMPA) 先后发布了《新注册分类的皮肤外用仿制药的技术评价要求( 征求意见稿) 》( 简称征求意见稿)[1]及《皮肤外用化学仿制药研究技术指导原则( 试行) 》( 简称试行稿)[2],相关规范和指南对晶型、粒度、黏度、体外释放及透皮等部分研究方法提出了技术性要求,而涉及设备选择、实验方案设计和操作等技术细节仍有很多可探讨的方面,这些技术细节对研究结果亦具有较为明显的影响。因此,如何建立科学、客观,符合工业实践的技术规范,以更好地服务于质量研究和审评,是药品监管科学领域的关键共性问题。本文主要对复杂制剂中外用半固体制剂的质量研究方法进行探讨,以期为外用半固体制剂的研发和技术审评提供参考。

1、半固体制剂概述

外用半固体制剂主要包括软膏剂、乳膏剂及凝胶剂等[3],具有复杂的物质组成,一般包括原料药、水相、乳化剂、油相、透皮吸收促进剂等,每个组成的变动都可能会影响药物的释放。该剂型的复杂结构使得制剂的物理性质受粒径、各相间的界面张力、药物在各相之间的分配系数和产品流变性等多种因素的影响[4]。

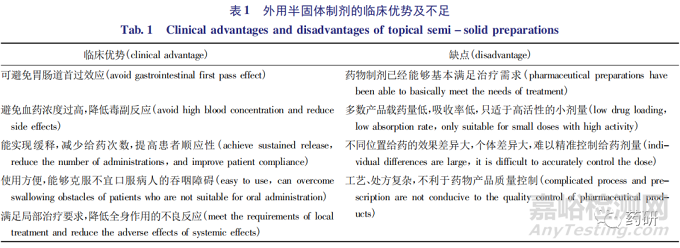

与口服固体和注射用制剂相比,外用半固体制剂具有明显的临床优势及不足( 表 1) 。从包装容器中被挤出的那一刻开始,其内部结构和性能就时刻发生着变化,这种肉眼不可见的微观变化可能影响活性成分的透皮吸收。

2、研究现状

2. 1 复杂制剂研究现状

复杂制剂是 FDA 提出的概念。为促进仿制药,特别是复杂制剂的申请( Abbreviated New Drug Appli-cation,ANDA) 和审批,确保药物产品安全、有效和可及性,自 2014 年针对具体品种的《阿昔洛韦乳膏指南草 案》发 布 后,FDA 每季度都会更新品种指南( products - specific guidcences,PSGs) 。复杂制剂一般指以下产品[5]: ( 1) 具有复杂活性成分的产品,如肽、高分子化合物、活性药物成分的复杂混合物、天然来源成分的产品; ( 2) 处方复杂的产品,如脂质体、胶体及凝胶剂等; ( 3) 给药途径复杂的产品,如局部发挥作用的皮肤用药、复杂眼科用药以及耳用混悬剂、乳剂或凝胶剂; ( 4) 剂型复杂的产品,如透皮贴剂、吸入制剂、长效注射剂等; ( 5) 复杂的药械组合产品,如自动注射器、吸入制剂; ( 6) 不确定性或复杂性与批准路径相关的药品。

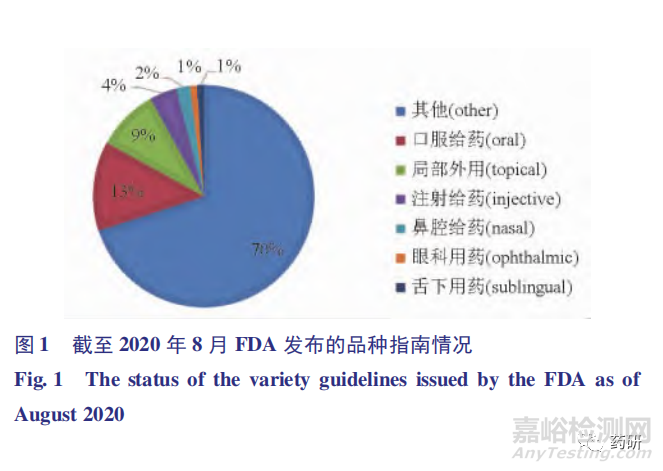

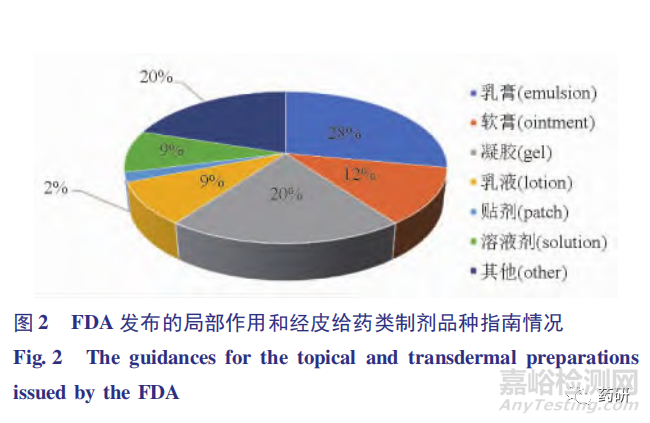

截至 2020 年 8 月 13 日,FDA 共发布了 1 903 个PSGs 指南[6],其中局部和经皮给药途径( topical andtransdermal) 的 PSGs 为 240 个,约占总量的 12. 6% ,具体情况见图 1。在局部和经皮给药途径的 PSGs中,半固体制剂占比最大,见图 2。

2. 2 外用半固体制剂研究现状

2. 2. 1 制剂产品现状

1988 年,第 1 个软膏制剂硝酸甘油软膏经 FDA 批准上市。目前国内上市的国产药品中,软膏类产品有 200 多种,主要用于治疗湿疹、细菌和真菌感染、烧伤、烫伤等; 乳膏类产品约有130 多种,主要用于治疗过敏性皮肤病。

2020 年 11 月,药物临床试验登记与信息公示平台[7]检索结果显示,国内登记并公示的药物临床试验共计 11 896 条,其中涉及半固体制剂的共计 90条,占总比约 0. 76% 。包括乳膏 30 条、软膏 16 条及凝胶 44 条,主要适应症涉及特应性皮炎、带状疱疹、银屑病及局部麻醉等。

2. 2. 2 法规、标准与指导原则

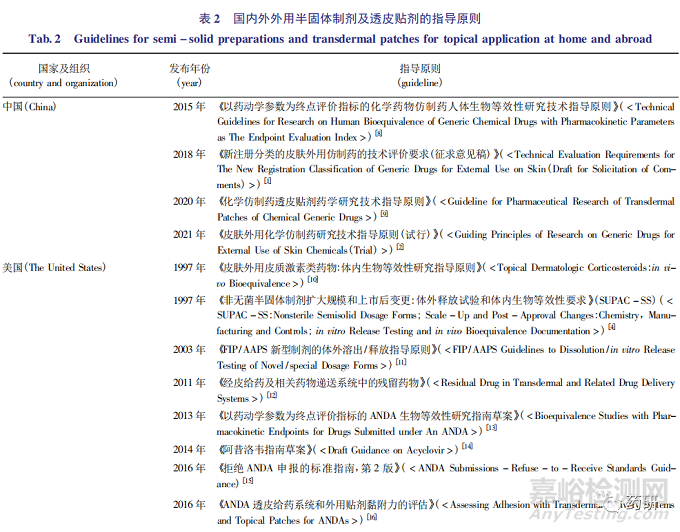

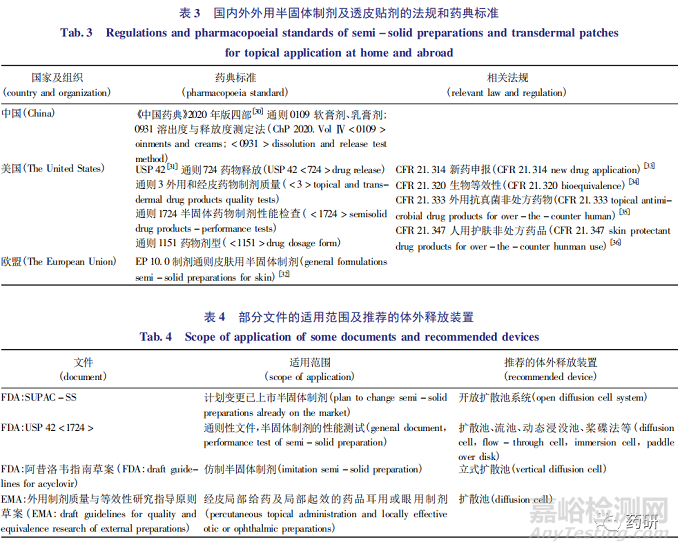

国内外相关机构发布了一系列关于外用半固体制剂和透皮贴剂审评审批的政策法规及体内外评价技术指南( 见表2 ~ 4) ,在具体要求上各有侧重。其 中,1997 年FDA 发布的 SUPAC - SS 是 第 1 个关于体外释放试验( in vitro release test,IVRT) 的技术指南,提出了通过 IVRT 可判断产品变更前后一致性的思路。自此,制药企业对于开发 IVRT 方法的需求大幅增加。

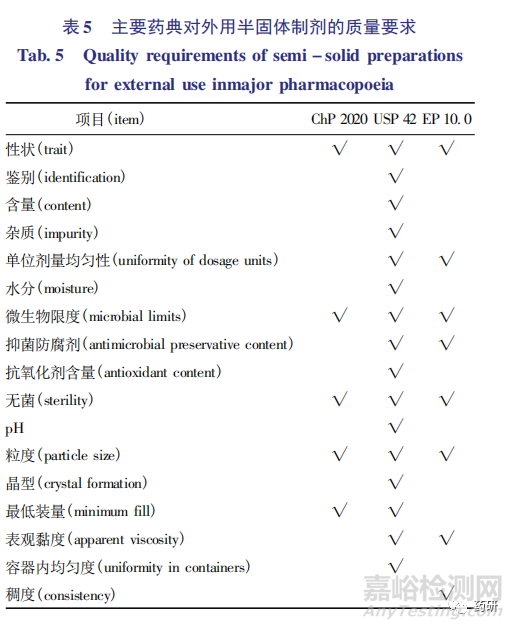

2020 年版《中华人民共和国药典》( 简称《中国药典》) 二部共收载品种 2 712 种,外用半固体制剂共 72 种,包括乳膏类 46 种,软膏类 17 种以及凝胶类 9 种,总结历版药典收载情况发现,外用半固体制剂收载品种呈逐渐增加的趋势( 见图 3) 。各国药典 对 外 用 半 固 体 制 剂 的 质 量 要 求有所不同( 见表 5) 。

2. 3 外用半固体制剂的生物等效性评价

合格 的 仿 制 制 剂 必 须 与 参 比 制 剂药学等效( pharmaceutical equivalence,PE) 且 生 物 等 效 ( bio-equivalency,BE) 。PE 是指仿制制剂与参比制剂具有相同的活性成分、剂量和剂型; BE 是指相同试验条件下仿制制剂和参比制剂在药物的吸收程度和速度上无统计学差异。BE 的确定需参考药物性质、研究目的和可选择分析方法的范围。为了得到可靠的BE 结果,往往需要大量患者参与临床试验。临床试验存在效率低,周期长且价格高昂的特点。对于仿制制剂,可以采用体内、体外或体内外联合研究的方式建立生物等效性。为了简化仿制制剂审评审批程序,实现高效、精准的监管,体外评价方法得到更广泛的应用和认可。

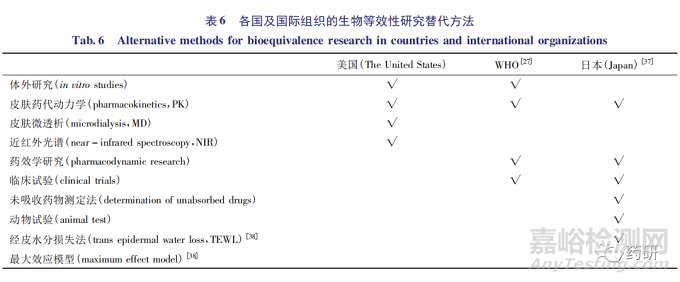

由于缺乏有效的生物等效性研究途经,外用半固体仿制制剂的研发和审批受到了限制。为了改善这一状况,国内外相关机构给出了外用半固体制剂生物等效性研究的替代方法,见表 6。

3、外用半固体制剂体外研究

对于外用半固体制剂的质量研究,体外释放和体外渗透是最关键的体外研究项目。FDA 发布的《环孢霉素眼用乳剂指南草案》( 2013 年) 和《阿昔洛韦乳膏指南草案》( 2014 年) 是 SUPAC - SS 指南的扩展,详细系统地阐述了 IVRT 和体外渗透试验( invitro penetration test,IVPT) ,对仿制外用半固体制剂研究具有参考作用。

3. 1 体外释放

体外释放速率可以反映原料药的溶解度、粒径以及制剂的流变学性质等多个物理和化学参数综合作用的效果。1997 年,FDA 发布的 SUPAC - SS 指导原则首次提出半固体制剂批准后放大或变更时,在满足一定条件下,可以用 IVRT 代替临床试验。但由于有关半固体制剂释放试验的体内外相关性证据并不充分,目前监管机构认为体外释放试验更适合考察半固体制剂变更前后的“相似性”。

在建立 IVRT 方法时,需对参数进行筛选,包括实验装置、温度、接收介质种类及体积、搅拌速度、释放膜、上药量、取样时间及取样次数等。

3. 1. 1 实验装置

扩散池、流池、动态浸没池等是研究半固体制剂体外释放的常用装置。此外,还有研究团队利用往复架装置测定透皮制剂的药物释放度。不同装置各有其特点,需根据药物性质和半固体制剂处方特点选择适宜的实验装置。

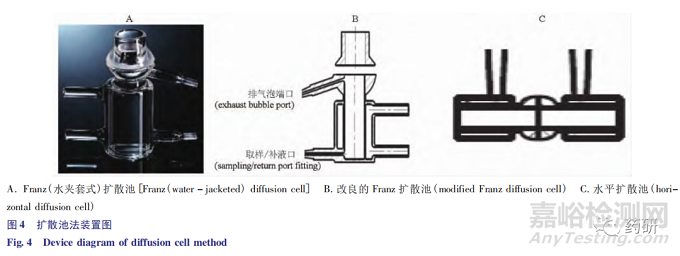

( 1) 扩散池: 1981 年,裴元英介绍了聚乙烯吡咯烷酮( PVP) 共沉淀体的扩散池法膜转运研究。1989年,崔东贤等[39]采用立式和水平扩散池对吲哚美辛软膏进行了体外渗透研究,同年,杨基森等[40]首次采用扩散池法考察了中药贴膏剂中乌头碱的体外释放,结果表明扩散池法模型与皮肤减量法具有良好的相关性。1992 年,徐益众等[41]采用 Valia - Chien扩散池法对噻吗洛尔进行了透皮吸收研究,1995 年,侯惠民等[42]对透皮给药研究中的体外扩散池装置进行了改进。

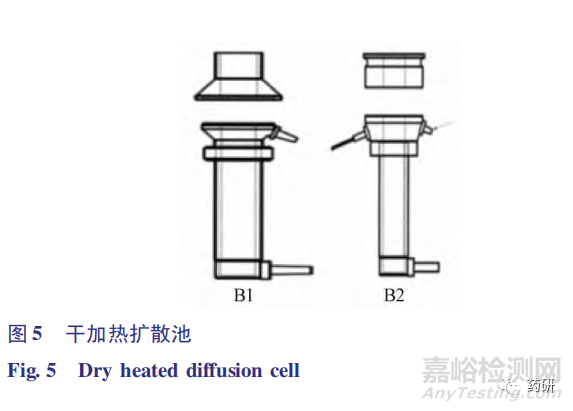

扩散池分为立式扩散池和水平扩散池( 图 4) ,按加热方式又可分为水夹套式扩散池( water jacket) 和干加热式扩散池( dry heating) 。常见的干加热扩散池分 2 种,见图 5。其中,B1 适用于发挥局部作用的产品,供给池暴露在室温环境。B2 适用于半固体制剂、透皮贴剂或药物渗透过真皮层到达皮下组织或血液中的产品,供给池与接收池同步被加热。

立 式 扩 散 池: 立 式 扩 散 池 ( vertical diffusioncell,VDC) 包括 Franz 扩散池和改良 Franz 扩散池部分市售仪器为扩散池设计了保护盖和脱气装置分别用于保温避光以及对溶剂进行在线脱气。王松等[43]采用改良立式 Franz 扩散池进行了莫匹罗星软膏制剂的释放研究,结果显示 2 组处方 12 h 内的体外释放一致。何爱萍等[44]体外释放研究表明,活血止痛微乳凝胶与普通凝胶之间的药物释放特性具有明显差异,结果说明该装置具有区分处方的能力。

B 水平扩散池: 水平扩散池,也称横式扩散池,一般由 2 个对称的玻璃池体组成,释放用膜或者皮肤被夹在 2 个池体之间,皮肤的角质层向着供给池。该装置适用于液体制剂的长时间释放和渗透性研究[45]。

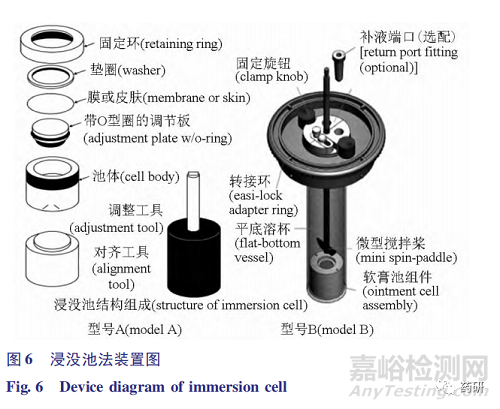

( 2) 浸没池: 1993 年,VankelIndustries,Inc. 开发了浸没池( immersion cell) ,用于评估氢化可的松软膏的体外释放行为,并与 Franz 扩散池进行了比较。浸没池装置在桨法的基础上加装了用于放置软膏的浸没池配件( 参见图 6)

Bisharat 等[46]选择曲马多凝胶作为模型药物,采用浸没池考察不同孔径人工膜对药物释放的影响并通过体外 释 放 结 果 对 试 验 参 数 进 行 筛 选。Ciolan等[47]制备了 2 种除防腐剂外,其他成分均相同的软膏,以浸没池装置进行体外释放试验,结果表明上述2 种软膏药物释放速率具有显著差异,经分析研究发现软膏制备过程中不同的冷却速率和均质搅拌速率可能产生不同的基质微观结构,从而造成药物释放速率的差异,同时也证明浸没池法具有区别相似处方的能力。在浸没池装置中,药膏和皮肤在整个试验过程中处于隔离状态,一定程度上减少降解产物的形成并增加了皮肤和药物的活力。使用鼠皮进行体外渗透研究发现,使用浸没池装置时的累积渗透量比扩散池装置高近 180 倍[48]。较于扩散池,浸没池能精确控制供体和受体室的温度,且能实现更完全的自动化操作,一定程度避免人为取样造成的误差,但该方法目前在外用半固体制剂方面应用较少。

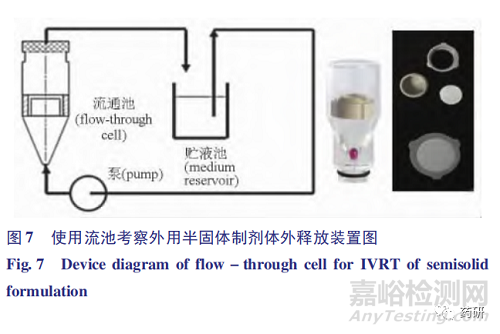

( 3) 流池法: 流池法( flow - through cell) 已经被《中国药典》等主要药典收载,但在外用半固体制剂应用较少。使用流池法考察半固体制剂体外释放行为时,将半固体制剂的适配器与流池法 22. 6 mm 样品池结合使用[49]。适配器由样品池和固定环组成( 见图 7) 。流池法的工作方式有开放式和封闭式 2种。Chattaraj 等[50]使用开放式流池法,考察了层流、湍流等不同条件对不同处方制剂释放行为的影响,结果 表 明 本 装 置 对 处 方 具 备良好的区分能力;Osmalek等[51]考察了萘普生有机凝胶的体外渗透性,结果表明自制有机凝胶的渗透性好于大部分市售凝胶。

3. 1. 2 释放介质

释放介质的选择应满足几个条件: ①无毒,不与药物发生反应,尽量与生理条件接近,如生理盐水、PBS 缓冲液等。②介质应能充分溶解试验物质,一般要求满足漏槽条件,即接受液体积为药物饱和溶液所需体积的 3 ~ 7 倍。③被测物质在介质中应有一定的稳定性。

梁佳敏等[52]研究表明,不同介质之间存在显著差异。通常,水溶性好的药物选择水溶性溶液( 如生理盐水或缓冲盐水溶液) ,而水溶性较差的可适当加入不同浓度的乙醇、丙二醇、甲醇[53]和 PEG 400[54]等有机溶剂或表面活性剂( 常用吐温 80,除此之外,也有研究选用吐温 20[55]、聚氧乙烯月桂醚 98[56]和十二烷基硫酸钠等) 。介质 pH 的选应该基于原料药在不同 pH 下的溶解度和制剂本身 pH[57]。接收介质预先除氧至关重要,一是为了防止膜与接收介质的接触面产生气泡,进而降低膜与介质的有效接触面积; 二是介质中的气体可能改变溶液 pH,影响对 pH 敏感药物的体外释放。脱气后的介质会从空气中重新吸收氧气达到氧平衡,Kyle 等[58]研究发现不同的脱气方法不会影响最后的氧平衡,脱气后的介质在 1 h 左右就能重新达到氧平衡。

3. 1. 3 膜的种类

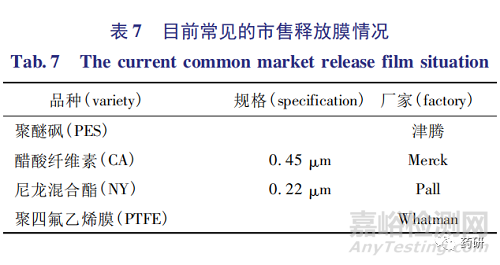

外用半固体制剂体外释放常用的商业化释放膜见表 7。其中醋酸纤维素是亲水膜,当释放介质中含有有机溶剂时,另外 3 种膜是更好的选择。目前体外释放试验多用 0. 45 μm 孔 径的膜。

选用的合成膜的类型应随试验目的、制剂性质变化而变化。Ng 等[59]开展的布洛芬 IVRT 研究中,将膜分为高通量( 8 ~ 18 mg·cm- 2·h- 1) 和低通量( 0. 1 ~ 3 mg·cm- 2·h- 1) ,但药物通量与膜特性并没有显示出很强的相关性( r2> 0. 99) 。本文笔者研究了不同材质或不同厂家的释放膜对利丙双卡因乳膏体外释放行为的影响,结果发现不同的膜对本产品原研与仿制制剂的区分性有一定差异。目前尚未探索出膜特性影响 IVRT 结果的规律,为了尽可能减少膜和释放介质接触时产生的气泡,膜应预先在释放介质中饱和至少 20 min,并使用无气泡池进行操作以避免气泡产生。

此外,国内外多个法规文件对 IVRT 的取样及取样时间[1,20]、数据处理均做出了相关规定[4,14]。

3. 2 体外渗透

体外渗透与体外释放考察的是完全不同的 2 个过程,体外渗透试验考察的是释放的药物透过皮肤的能力,而体外释放试验考察的是药物从制剂中释放的能力。体外渗透试验一般采用立式扩散池为装置。

3. 2. 1 皮肤的选择

国外多用人离体皮肤进行渗透试验,国内则多用动物皮肤。多个研究发现,小型猪的皮肤与人的皮肤穿透性特征最接近,而大鼠、小鼠、家兔和豚鼠等皮肤渗透性大于人体皮肤[60 - 64]。

FDA 2019 年 11 月发布的《透皮和局部给药系统 - 产品 开 发 和 质 量 考 虑 指导原则》[20]中 指 出,IVPT 试验应标明实际应用的皮肤厚度范围并对皮肤屏障完整性进行测试,目前可接受的测试方法包括基于氚 化 水 的 渗 透 性 考 察 法、经皮水分散失法( TEWL) 或整个皮肤的电阻抗/电导率测定法。

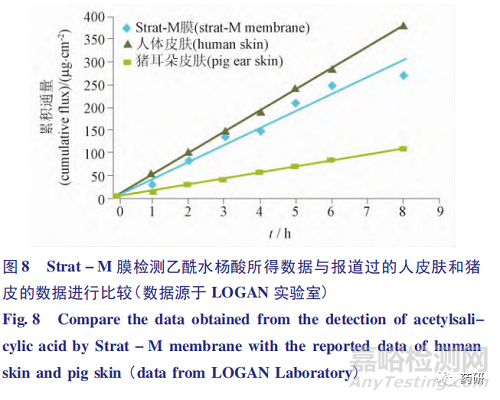

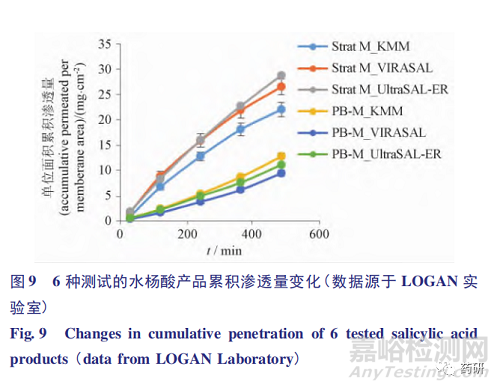

由于皮肤受种属、年龄、状态、部位等多因素影响,方法重现性差,故近年来,多种为了取代离体皮肤而开发出来的仿生膜使用逐渐普遍。其中应用最广泛的是 Merck 的 Strat - M 膜和 Logan 的 PB - M膜。朱力阳等[65]采用Strat - M膜及改良 Franz 扩散池比较二黄凝胶贴膏与软膏的体外释放及透皮性能,结果表明二黄凝胶贴膏透皮性能明显优于原剂型。LOGAN Laboratory 使用水杨酸进行了 PB - M 与Strat - M的对比试验,在此试验中 PB - M 膜表现出对亲水性药物的透过性有更强的屏障效果( 见图 8、9) 。

以 Emla 乳膏为模型药物,在相同试验条件下,分别以 Strat - M 膜、PB - M 膜、巴马香小猪皮进行体外释放或渗透行为考察,结果发现,以 Start - M 和PB - M 膜所得的 12 h 释放曲线与巴马香猪皮所得12 h 渗透曲线成线性相关,使用 2 种仿生膜预测药物的体外渗透行为是存在可能性的,是否可行还需后续进一步确证。

3. 2. 2 接收介质种类、体积和温度

体外渗透试验常用的介质可参照体外释放,渗透介质通常选择适用于大部分亲水性药物的 PBS 缓冲液。此外,进行长期渗透试验时建议在介质中添加叠氮化钠等防腐剂[66]。李璐等[67]开展的复方南星止痛膏研究表明,当采用裸鼠皮肤时,以 30% 聚乙二醇为接受液,各成分的透皮扩散速度最快。

在渗 透 试 验 温 度 的 选 择 上 由 于 体 表温度为32 ℃,人体温度为 37 ℃,因此一般外用半固体制剂测试温度设置为( 32 ± 0. 5) ℃,阴道用制剂则将温度设置为( 37 ± 0. 5) ℃。

3. 2. 3 数据分析与数学模型建立

确定一种药物是否适合制成局部给药制剂,需要参考透皮系数等重要参数。这些参数不能通过直接的试验数据得到,因此建立一个合理的数学模型来预测药物在体外透皮试验中的规律,并通过该模型估算参数来获得研究所需的信息非常重要。

Costa 等[68]经研究发现不同基质中药物释放速率符合不同的释药模型,包括零级释放模型、一级释放模型、二级释放模型、Korsmeyer - Peppas 模型[69]和 Higuchi 释放模型[70 - 73]等,具体数学模型见表 8。Xu 等[73]发现水溶性基质制备的软膏和混悬型半固体制剂的药物释放速率与时间的对数呈线性关系,经分析研究提出了半固体制剂中药物释放的边界层理论; 并提出含有水溶性基质和可吸水性成分的油性基质( 如含羊毛脂) 的 软 膏,其药物释放速率符合Higuchi 释放模型。李金红等[74]研究发现采用方差检验对比自制与原研的皮肤透过率和滞留率简单有效。

4、外用半固体制剂的体内外相关性( in vitro - in vi-vo correlation,IVIVC) 研究进展

IVIVC 的建立可以追溯到 20 世纪 50 年代,研究者试图通过数学建模的方法将口服制剂的体外药物溶出度与各自的体内药代动力学特征联系起来。IVIVC 是一种预测数学模型,用于描述药物产品的体外特性和相关的体内反应之间的关系。一般来说,体外特性是指药物的溶出或释放的速度或程度,体内反应是指血浆中药物的浓度或吸收量。

到目前为止,尚无针对外用半固体制剂的 IVIVC指南。目 前 多 以 FDA 针对口服缓释剂型发布的IVIVC 指南为参考,研究外用半固体制剂的体内外相关性[75]。近年来,制药行业、监管机构和学术界对开

到目前为止,尚无针对外用半固体制剂的 IVIVC指南。目 前 多 以 FDA 针对口服缓释剂型发布的IVIVC 指南为参考,研究外用半固体制剂的体内外相关性[75]。近年来,制药行业、监管机构和学术界对开发合适的体外释放试验方法以及为外用半固体制剂建立 IVIVC 产生了浓厚的兴趣,但由于外用半固体制剂的复杂性和制剂缺乏能够模拟体内药物释放条件的体外释放方法,建立一个 IVIVC 是极具挑战性的。挑战之一是如何尽可能模拟药物透过人体皮肤的过程。美国药典收载了多种体外释放方法,这些方法尚未能充分反映药物在皮肤中渗透/扩散的复杂机制[11]。药典收载的方法中,Franz 扩散池由于与实际用药环境相似可能更有利于建立外用半固体制剂的 IVIVCs。挑战之二是缺乏与生物相关的体外释放方法,该方法应尽可能真实地反映药物制剂作用复杂而时刻变化的体内环境。挑战之三是缺乏监测体内药物性能的可靠分析技术。体内药物释放多通过分析血浆或血液中的药物含量来确定,但局部起效的制剂在血液中的暴露量一般来说与其药效没有直接关系,因此基于血液中暴露量的药代动力学研究方法一般并不适用于局部皮肤用药的生物等效性研究。目前用于评价生物等效性的方法还有药效学研究、临床终点研究和体外研究等。各国家地区尚未对如何科学地进行局部外用制剂的生物等效性研究形成一致意见。

合理的 IVIVC 可用于验证和支持体外释放方法的使用,可用于控制药物开发各个阶段的制剂和工艺开发变化对制剂的影响,可帮助制定质量标准规范以确保产品质量。最重要的是,当 A 级 IVIVC 被建立并验证后,在批准前后需要对药品进行变更( 如,配方组成、生产工艺、设备和场所等) 时,体外释放有机会作为生物等效性研究的代替方法。成功开发和应用一种有意义的 IVIVC,可以从药物产品的体外性能较准确地预测体内性能,从而减少人体或动物试验,降低成本减轻负担。因此建立外用半固体制剂的体内外相关性仍是研究的一大重点。

5、展望

外用半固体制剂起效时间、持续时间和治疗效果主要取决于 3 个连续发生的过程: 活性药物的释放、药物以渗透/扩散方式通过角质层/其他层以及在活性部位发挥理想的药效作用[73]。这些过程易受药物处方和工艺等因素的影响,这种差异性导致外用半固体制剂生物等效性考察面临严峻挑战,阻碍了制药行业仿制药的开发,增大了监管部门对外用半固体制剂质量控制的难度。

FIP /AAPS 文件 2 指出,没有一个标准的试验方案可以适用于所有的半固体剂型[11]。目前口服固体制剂体外溶出度测定已被广泛用于产品质量评价和建立 IVIVC,在相关领域的研究已经日趋成熟。而IVIVC 在外用半固体制剂中的开发和应用仍处于“攻坚克难时期”,期望外用半固体制剂也能通过 IVIVC实现将体外试验作为临床研究的替代选项,从而最大限度地减少在最初审批过程、扩大审批和审批后变更期间进行的生物等效性研究的数量。

在体外释放研究方面,目前尚未探索出膜特性影响 IVRT 结果的规律,但能明确的是不同类型的膜对特定制剂的扩散阻力有不同程度的差别。理想的合成膜在试验过程中作为惰性支撑而不是屏障,对药物扩散的阻碍作用越小越好,研制适当的合成膜将是未来的研究重点[59]。

在体外渗透研究方面,实现动物皮肤的标准化和一致性是目前的研究难点和重点,国内相关机构在动物皮肤的标准化方面已经取得了一定突破,这将为改良型新药的研发和外用仿制制剂的研发、审评和监管提供科学的研究工具。另外,如何将具有稳定物理参数的体外渗透膜数据与皮肤渗透试验建立关联性,也是未来值得期待的研究方向。

外用半固体制剂一般剂量较低,对于低剂量药物制剂,其处方研究、工艺开发与放大生产、质量控制与分析方法建立比常规制剂难度更高。目前国内对外用半固体制剂的研发还不够活跃,主要的原因在于缺少专业的实验室积累以及相关的研究工具和手段。随着扩散池等装置和皮肤、合成膜的标准化研究工作的开展,制剂研发、审评和监管面临的关键=共性技术问题的不断突破,外用半固体制剂在未来会得到更广泛的应用。

来源:Internet