您当前的位置:检测资讯 > 科研开发

嘉峪检测网 2020-08-20 11:54

复合材料是由两个或多个不同的相(基体相和分散相)组成的材料,其本体性质与任何一种成分的材料都显著不同。复合材料的结构在很大程度上决定了其性能,影响复合材料性能的结构因素如下:

分散相与基体界面的结合强度 ;

分散相的形状(颗粒、纤维、层压板);

分散相的取向(随机或取向)。

1、界面结合

基体相和分散相之间的良好粘结(粘附力)可将载荷转移到材料上,并通过界面传递给分散相。因此,界面粘合对于实现复合材料的高机械性能是必需的。

基体相和分散相之间存在三种形式的结合:

没有中间层的直接粘合。在这种情况下,可以通过共价键或范德华力来提供附着力(“润湿”)。

中间层为固、溶体形式的基质和分散相组成。

第三粘结相(胶粘剂)形式的中间层(中间相)。

2、分散相的形状与取向

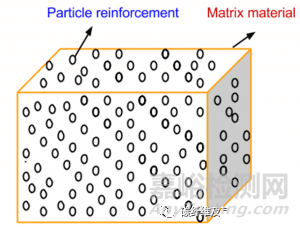

颗粒状复合材料由以颗粒形式分散相增强的基质组成。分散颗粒对复合材料性能的影响取决于颗粒尺寸。

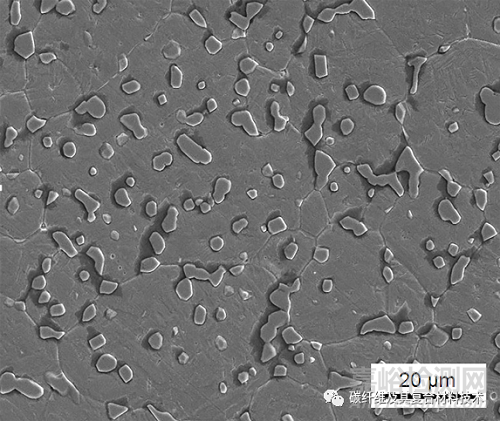

细小的颗粒(直径小于0.25微米)精细分布在基体中,阻碍了位错运动和材料变形,这种强化作用类似于沉淀硬化。与沉淀硬化相反,当沉淀颗粒溶解在基质中时,沉淀硬化在升高的温度下消失,而颗粒复合材料(陶瓷颗粒)的分散相通常在高温下是稳定的,因此保留了增强作用。许多颗粒复合材料主要用于高温领域。

较大的分散相颗粒具有较低的强化作用,但是它们能够分担施加到材料上的载荷,从而使得刚度增加和延展性降低。分散在较软基质中的硬颗粒可增加耐磨性。较硬的基体中的软分散颗粒改善了切削性(钢或铜基体中的铅颗粒),并降低了摩擦系数(铝基体中的锡或铜基体中的铅)。

具有高电导率基体(铜,银)和难熔分散相(钨、钼)的复合材料可在高温电气应用中使用。当这些材料的分散相由彼此平行放置的二维平板状薄片(薄片)组成时,材料会表现出各向异性。在薄片平行于特定平面取向的情况下,材料在平行于平面的所有方向上显示出相同的特性,而在垂直于平面的方向上显示出不同的特性。

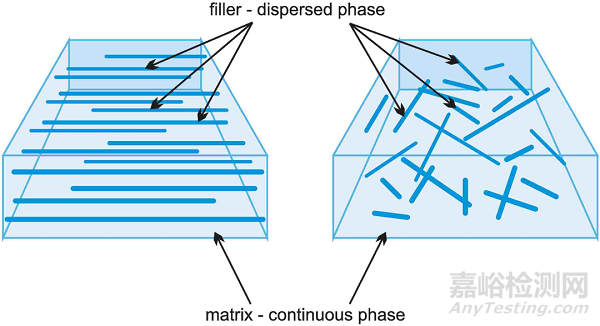

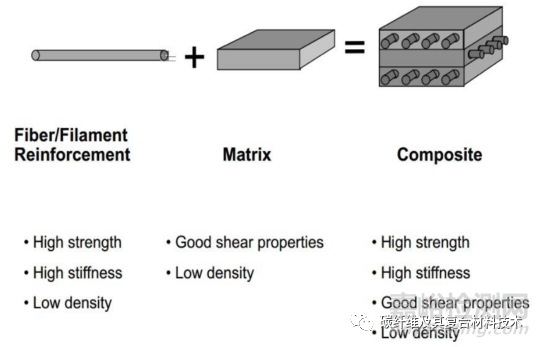

纤维形式的分散相(纤维复合材料)改善了材料的强度、刚度和断裂韧性,阻止了在垂直于纤维方向上的裂纹扩展。当纤维沿特定方向(优选取向)排列并且沿相同方向施加应力时,强度增加的效果变得更加显著。

长纤维(连续纤维)增强的复合材料比在短纤维(非连续纤维)增强的复合材料增强效果显著。短纤维增强复合材料由不连续纤维形式的分散相增强的基质组成(长度<100 *直径),分担载荷的能力有限。

连续纤维增强复合材料承受的外部负载主要由分散相-纤维承担。这种材料中的基体仅用作纤维的粘合剂,使纤维保持所需的形状,并保护其免受机械或化学损害。

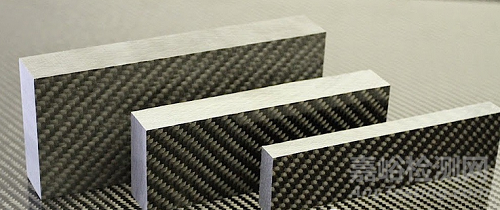

层压复合材料由具有不同各向异性取向的层或由分散相增强的片状基体组成。当纤维增强复合材料由具有不同纤维取向的几层组成时,它称为多层(角层)复合材料。

层压复合材料在垂直于纤维或片材的优选取向的两个方向上并且仅在一个方向上提供增强的机械强度,该材料的机械性能低。

来源:碳纤维及其复合材料技术