您当前的位置:检测资讯 > 法规标准

嘉峪检测网 2021-07-09 19:41

生物制品批签发是国家药品管理机构或其授权单位根据批生产检定记录的审核和试验检测的结果,对即将上市销售的生物制品进行批放行的制度,是生物制品大规模使用前重要的一项技术保障。我国自2001年12月印发《关于开展生物制品国家批签发试行工作的通知》时起,对5种疫苗、人血白蛋白以及用于血源筛查的4种体外诊断试剂开展了国家批签发试行工作。2002年,国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)颁布了《生物制品批签发管理办法》(试行)(以下简称《办法》),规定自2003年1月15日起施行生物制品批签发,即对疫苗类制品、血液制品、用于血源筛查的体外生物诊断试剂以及国家药品监督管理局规定的其他生物制品,每批制品出厂销售前或者进口时实行强制性审查、检验和批准。之后,我国对《办法》作了3次修订,以制修订颁布年份划分版本,截至目前共颁布了4版。本文对4版《办法》进行对比分析,以便相关人员更好地理解我国批签发管理要求,促进批签发工作的落实。

1. 4版《办法》基本情况

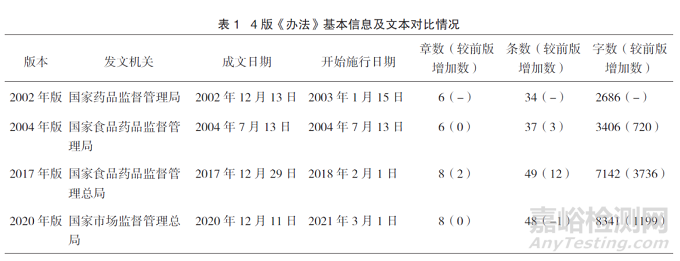

2002年版《办法》(试行)是我国第一部生物制品批签发规章,经过近两年的试行,于2004年7月正式颁布。该版施行13年后修订颁布了2017年版,最新一版是2020年12月颁布的第4版。详见表1。

2. 批签发机构及品种范围

自第1版《办法》施行起,国家药监局确定了8个批签发机构,即中国食品药品检定研究院(以下简称中检院)以及北京、吉林、上海、湖北、广东、四川、甘肃省级药品检验机构,直到2020年4月和6月相继授权山东和重庆两省级药品检验机构承担血液制品批签发,目前共有批签发机构10个。中检院负责疫苗批签发,其他生物制品批签发由中检院和其他批签发机构分别负责。批签发品种最开始有6个(人血白蛋白和5个疫苗品种),2006年1月1日起扩大到所有预防用疫苗类制品,到2007年11月15日共有62个品种纳入批签发管理。之后,2008年1月1日起又扩大到所有上市销售的血液制品。对中检院公布的2018年2月1日(2017年版《办法》开始施行日期)至2020年12月31日签发的批签发信息进行统计,结果显示目前共有77个批签发品种。详见表2。

3. 4版《办法》总体内容结构对比

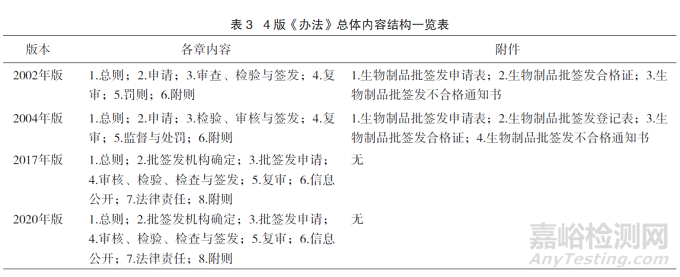

除2020年版外,之前的《办法》均较前版在总体内容结构上有所改变。特别是2017年版开始增加了“批签发机构确定”和“信息公开”两章,并将前版“检验、审核与签发”一章改为“审核、检验、检查与签发”,“监督与处罚”一章改为“法律责任”。从这两章题目变化上可以看出,一是增加了批签发“检查”相关内容,并且将其作为与审核、检验、签发相并论的重要工作;二是违法处理规定从针对被监管方变为与批签发工作相关主体,包含监管方和被监管方。详见表3。

4. 2004年版与2002年版《办法》内容对比

2004年版与2002年版相比,增加的主要内容有10处,删除和修改的主要内容各有3处。具体来看,增加的内容主要是批签发工作流程、工作内容及要求3方面,涉及批签发申请受理、申请资料数据核对、签发、复审、进口批签发等工作;删除的内容主要是企业缴纳批签发费用、申请资料数据核对时限、同步批签发补交资料要求等;修改的内容主要是将批签发证明文件由批签发机构改为国家药监局,以及两个条款章节位置的调整。

5. 2017年版与2004年版《办法》内容对比

2017年版与2004年版相比,增加的主要内容有30处,删除和修改的主要内容分别有3处和11处。具体来看,增加的内容主要是批签发申请人和监管方的职责责任、登记建档、抽样、批签发机构确定、补正资料与沟通、发现质量安全问题的处理、现场核实、现场检查、申请撤回、信息公开、不予复审的情形、监管方的法律责任、表单文书的制定发布等;删除的内容主要是免予批签发、批签发机构应具备相应条件、批签发方式及检验项目报国家药监局批准等相关规定;修改的内容主要是同步批签发、批签发工作时限,批签发证明文件发出和时限延长及检验项目频次调整不需报国家药监局。

6. 2020年版与2017年版《办法》内容对比

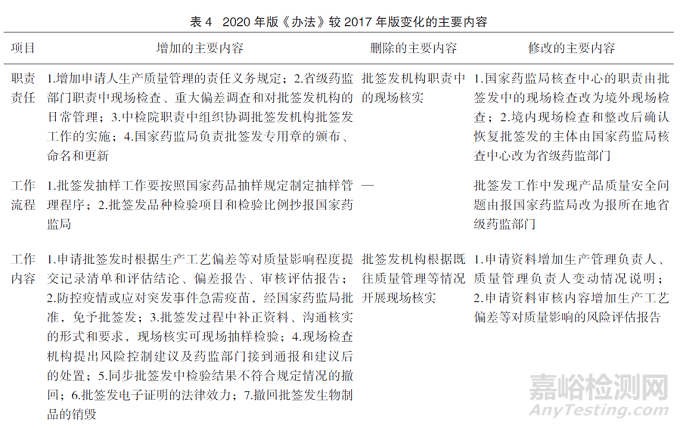

2020年版与2017年版相比,增加的主要内容有24处,删除和修改的主要内容分别有5处和10处。具体来看,增加的内容主要是申请人生产偏差管理、省级药监部门现场检查及对批签发机构日常管理、免予批签发、检验项目和比例抄报国家药监局、疫苗生产工艺偏差等记录及报告、补正资料时限、检查和批签发中发现问题的通报与处置、批签发电子证明、疫苗批签发作假的处罚、疫苗出口批签发、批签发机构专用章的规定等;删除的内容主要是监管方的法律责任、不符合GMP的处罚等;修改的内容主要是现场检查主体和时限、取消批签发资格改为停止批签发、批签发中发现问题改报省级药监部门等。详见表4。

4版《办法》及相关政策变化总体上可以概括为几个方面:相关方职责责任越来越明确,强化申请人主体责任和属地管理;管理流程越来越优化,强化基于科学监管的“放管服”;工作内容要求越来越细化,强化依法规范全过程监管及风险控制;问题导向越来越鲜明,强化服务产业发展与公众需求。

来源:Internet